-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 物作り、栄枯盛衰;鉱工業指数ウェイトでみる戦後60年

物作り、栄枯盛衰;鉱工業指数ウェイトでみる戦後60年

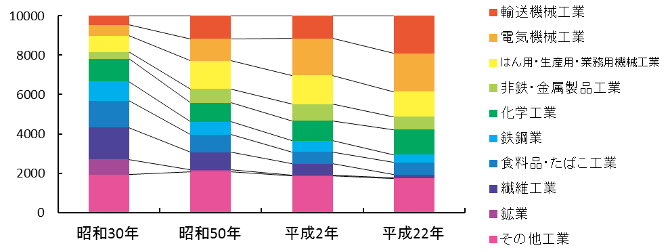

8月15日は終戦を迎えた日として、普段は意識しない過去を振り返る、いい機会となっています。そこで、戦後の産業構造の変化を鉱工業指数ウェイトで振り返ってみます。鉱工業指数のウェイトとは、5年ごとの基準年に指数採用品目の生産により生み出された付加価値額で、品目、業種を積み上げる(加重平均する)際に用います。いわば、品目、業種の日本の製造業に占める「重み」「重要さ」のようなものです。

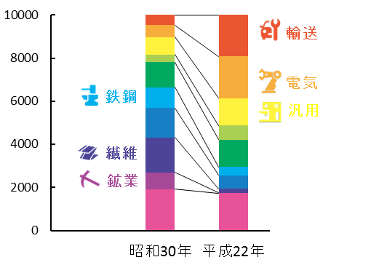

ウェイトは5年ごとに作成されるので、この「製造業に占める重み」の変化を振り返ると、長期的な製造業の構造変化を跡づけることができます。今回は、通期で確認できるよう再編した10業種で、昭和30年から平成22年までの60年を振り返ってみます。

昭和30年 戦後復興から世界一へ

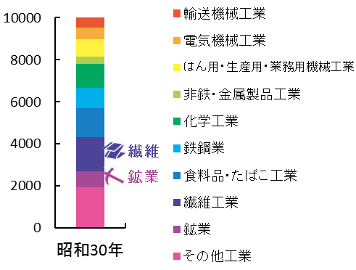

まずは戦後復興に湧いた、昭和30年基準です。大きく目を引くのが、繊維工業と鉱業です。

まずは戦後復興に湧いた、昭和30年基準です。大きく目を引くのが、繊維工業と鉱業です。

繊維工業では、今もなじみのある化学繊維と並び、「スフ」のウェイトが大きくなっていました。スフは綿など天然繊維の代用品としてパルプから作られていた繊維で、後にナイロン等に取って代わられ衰退してしまいますが、この時期世界第1位の輸出を誇っていました。

一方の鉱業では、その7割近くを石炭が占めていました。今はもう炭鉱跡に僅かな痕跡を残すのみですが、日本のエネルギーを支える基幹産業として石炭鉱業が活況を呈していたときが、確かにあったのです。

昭和50年 高度経済成長の黄昏

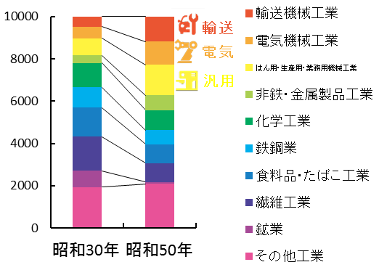

続いて昭和50年基準です。東京オリンピックの成功、国民総生産第2位となったこともつかの間、変動相場制への移行、第1次オイルショックと大きな揺さぶりを経験した直後の頃です。

続いて昭和50年基準です。東京オリンピックの成功、国民総生産第2位となったこともつかの間、変動相場制への移行、第1次オイルショックと大きな揺さぶりを経験した直後の頃です。

はん用・生産用・業務用機械工業、電気機械工業、輸送機械工業が大きくなりました。電気機械でいうと、ビデオレコーダー普及の一助ともなった、今はなきベータマックス方式が発売されたのも、ちょうどこの年でした。

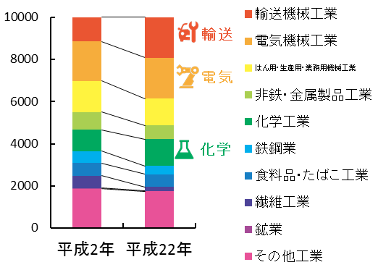

平成2年 バブルの夢

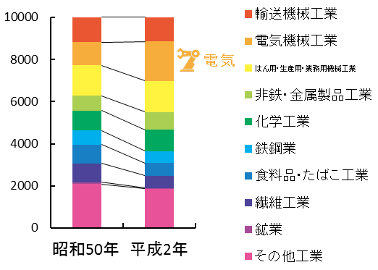

年号が変わり、平成2年基準です。バブル崩壊寸前の、空前の活況がまだ続くと多くの人が信じていた頃です。

年号が変わり、平成2年基準です。バブル崩壊寸前の、空前の活況がまだ続くと多くの人が信じていた頃です。

この頃は電気機械工業が一大産業となっていました。エアコン、テレビなどの家電や半導体など、多くの製品が生産され、日本の製造業をけん引していました。

平成22年 そして低成長期へ

そして、現行の平成22年基準です。

そして、現行の平成22年基準です。

平成2年からの俗に「失われた20年」とも呼ばれ多くの産業が苦しむこの時期にウェイトを増やしたのは輸送機械工業で、20年で約1.6倍となりました。ただ、これは輸送機械工業自体が伸びたことはもちろんありますが、全体のパイが縮小していることも影響しています。ウェイトを作成する際の基準金額は平成2年をピークに減少しており、この20年で30%近く減少しています。輸送機械工業の他には、他の産業が落ち込む中で、電気機械工業と化学工業は微増となっています。

最後に、平成22年基準を昭和30年と比較すると、縮小したのは鉄鋼業や繊維工業、鉱業などで、一方躍進したのははん用・生産用・業務用機械工業、電気機械工業、輸送機械工業と、今まで名前の挙がった産業です。日々の変化が10年、20年と積み重なった結果と言えるでしょう。

戦後60年間、産業構造は刻々と変化してきました。平成22年以降も、東日本大震災や消費税率の引き上げなど、鉱工業指数を大きく動かした経済イベントも多く、おそらく製造業の構成も大きく変化したと思います。足下の日本の姿は、現在改定作業を行っている平成27年基準の鉱工業指数ウェイトでお見せできればと考えています。