-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 全産業活動に対して、モノ取引活動の低水準での推移が続き、構成比も低下。重石になっているのは、特に企業間取引。

全産業活動に対して、モノ取引活動の低水準での推移が続き、構成比も低下。重石になっているのは、特に企業間取引。

「モノ消費からコト消費へ」、経済のサービス化と言われて久しいですが、現在の日本の産業活動において、モノ取引という経済活動は、どのような位置づけになっているのでしょうか?

そこで今回は、サービス産業(第3次産業)活動の内訳要素である卸売業、小売業、不動産業の住宅販売と、鉱工業生産のデータを用いて、「モノ(有形財)取引」指数を計算し、その動きを確認してみました。

産業活動全体に比べて、モノ取引の活動は低迷している

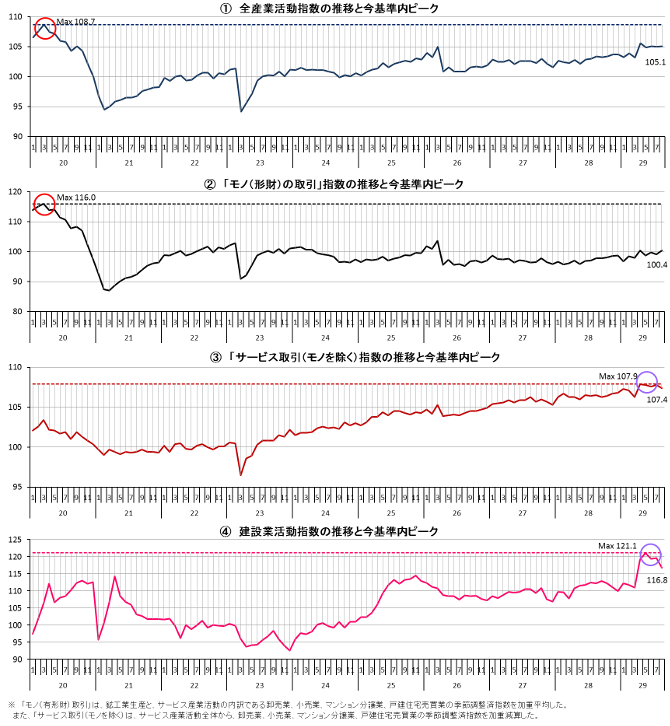

リーマンショック直前の平成20年から、モノ(有形財)取引と産業活動の推移を、それぞれのピークに着目しながら、比較してみます。

モノ(有形財)取引のピークは、平成20年3月です。つまり、リーマンショック前までさかのぼり、これは全産業の活動指数のピークと一致します。モノ取引の動きは、20年年末以降、ほとんど指数値100を下回って推移しています。また、モノ取引は他と比べ、リーマンショックや東日本大震災、消費税率引き上げなど、大きなショックによって、取引レベルが大きく低下していることも分かります。

一方、全産業活動のうち、モノ取引に含めていない「サービス取引(サービス全体からモノ取引としての活動を控除したサービス取引)」と「建設業活動」の、それぞれのピークは、今年の4月や5月と、ごく最近です。逆にいえば、モノ取引以外の産業活動は、大きなショックがあっても、平成24年以降、安定的に上昇推移を維持しているということになります。

全産業活動の指数水準回復のネックは「モノの企業間取引」にあり

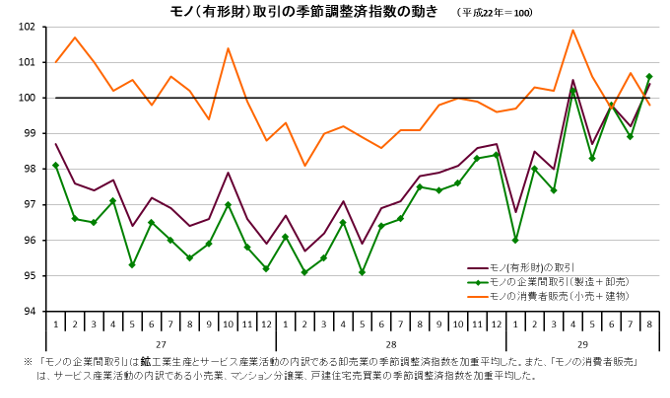

指数水準が低迷するモノ(有形財)取引について、「モノの企業間取引(製造+卸売)」と「モノの消費者販売(小売+建物)」に分けて、グラフ化し、ここ2年半程の期間の動きをみてみます。

グラフからは、企業間取引が今年7月まで恒常的に消費者販売を下回っていることが分かります。更に特徴的なのは、モノ取引の推移と企業間取引のグラフの推移がとても似た動きとなっていることです。

モノ取引活動の低迷の要因は、企業間取引活動の低迷ということになり、さらに言えば、この企業間のモノ取引の水準の低さが、全産業活動全体の指数水準回復のネックであると言えることになります。

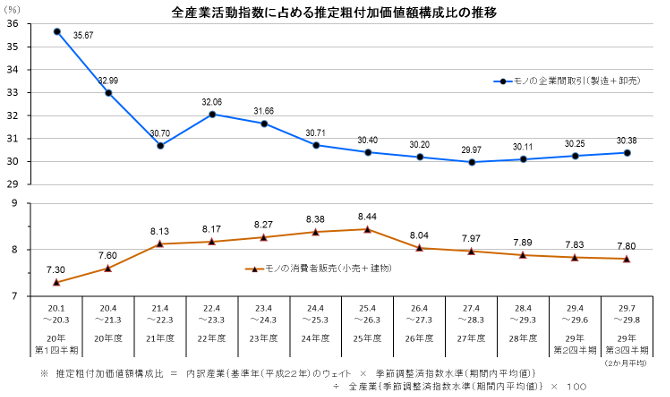

産業に占める構成比も低下するモノ取引活動

企業間取引と消費者販売のそれぞれの活動が、全産業活動(指数)に占める構成比(付加価値ベース)をみると、実は、かなり企業間取引のウェイトが大きくなっており、ほぼ4倍から5倍です。ただ、企業間取引の構成比は、平成21年度に大きく低下し、小幅な回復を挟んで、さらに若干低下し、そのまま低位安定推移となっています。

全産業活動の中のモノ取引の動きは、全体に比べると低位での水準となっています。特に、全体に占める構成比の大きい企業間取引活動の低下が著しく、全産業活動の動きに対する重石になっているのは、モノ取引のうち、特に企業間取引であることが確認できました。

全産業活動指数のページ

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/zenkatu/result-1.html

第3次産業活動指数のページ

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)