-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- 財別分類でみる鉱工業生産;近年生産が順調に回復してきたのは消費財。では、どのような用途で伸びたのでしょう?

財別分類でみる鉱工業生産;近年生産が順調に回復してきたのは消費財。では、どのような用途で伸びたのでしょう?

鉱工業指数は業種分類の他に、製品が本来持っている経済的用途によって区分し、再編成した「財別分類指数」を作成しています。 今回はこの「財別分類指数」についてみていきたいと思います。

鉱工業指数を財別分類にすると…

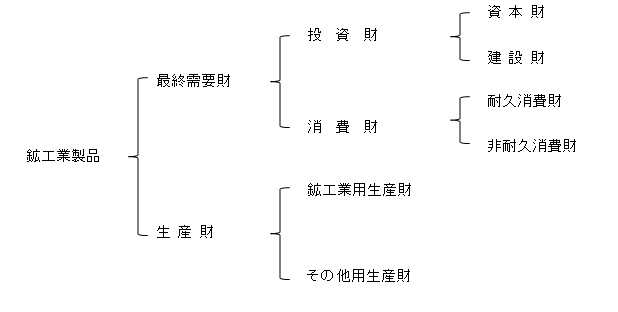

鉱工業指数を財別分類にすると、以下のように分類されます。

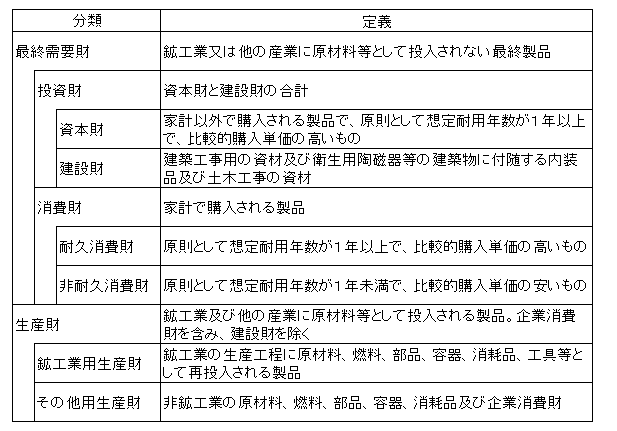

鉱工業製品は、最終製品となる「最終需要財」と、原材料や部品として投入される製品となる「生産財」の大きくふたつに分類されます。さらに、「最終需要財」は「投資財」と「消費財」に区分され、「投資財」は「資本財」と「建設財」に、「消費財」は「耐久消費財」と「非耐久消費財」に、また「生産財」は「鉱工業用生産財」と「その他用生産財」に、以下のように定義し、区分しています。

財別分類の生産推移

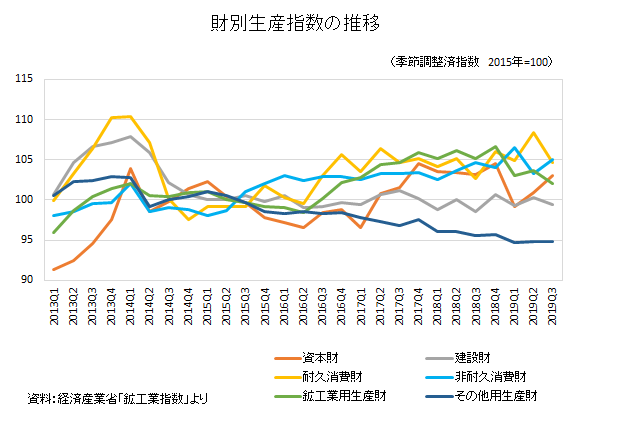

財別分類の指数推移をみてみると、建設財、耐久消費財は、2013年後半は、前回の消費税増税(2014年4月)前の駆け込み需要もあり、高い水準にありましたが、2014年第2四半期以降、やや大幅な低下に転じました。 2016年以降は、耐久消費財、非耐久消費財、鉱工業用生産財は、上下動はあるものの右肩上がりの上昇をみせています。ただ、鉱工業用生産財は、2019年に入り低下傾向がみられます。

一方、その他用生産財は緩やかながら低下傾向が続いています。資本財は、2017年に大きく回復しましたが、2019年に入り、振れ幅の大きい動きがみられます。

消費財の用途別推移

続いて、財別分類のなかでも私たちの生活に身近な「消費財」についてみてみましょう。先にみたように、近年、消費財の生産は順調に回復してきましたが、さらに消費の用途ごとにみていくと、どのような用途で上昇したのでしょうか?

「消費財」は「家計で購入される製品」として、想定耐用年数が1年以上で比較的購入単価が高いものを「耐久消費財」、想定耐用年数が1年未満で比較的購入単価が安いものを「非耐久消費財」と定義しています。

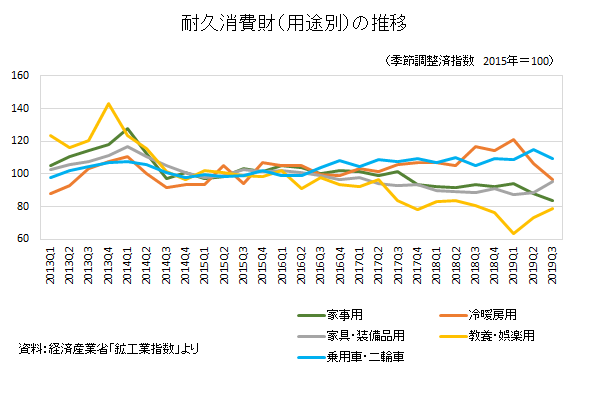

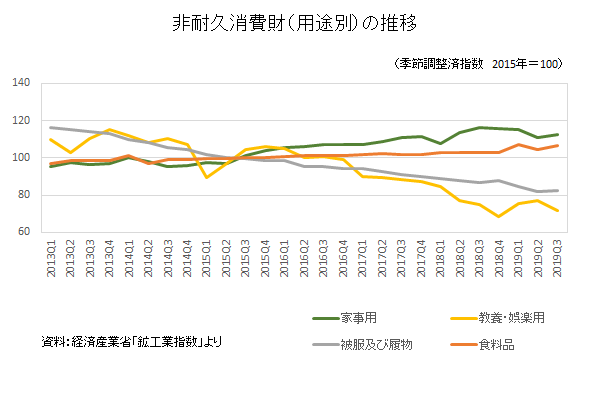

耐久消費財と非耐久消費財に分類される製品は、それぞれの「用途」によってさらに細かく分類されます。この用途別の推移をみてみると耐久消費財、非耐久消費財ともにそれぞれの用途ごとに上昇・低下の動きをみせていますが、2016年以降上昇がみられたのは、耐久消費財では「乗用車・二輪車」と「冷暖房用」、非耐久消費財では「家事用」と「食料品」です。化粧品や紙おむつなどが含まれる「家事用」では、輸出が好調であったことも要因としてあるようです。

他方、共通して「教養・娯楽用」に区分される品目は低下傾向となっています。耐久消費財の「教養・娯楽用」に区分される主な製品は、携帯電話やパソコンなどですが、国内生産から海外生産にシフトしていることが低下の要因かもしれません。

このように鉱工業指数は、業種分類だけではなく、経済的用途によって区分した財別分類や、それらをさらに用途別に細かく区分した用途分類ごとに、生産、出荷、在庫等の動きをみることができます。是非、様々なシーンでご活用いただければと思います。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)