-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 同じ「訪日外国人」と言えど、「アジア」からのお客様と「欧米」からのお客様ではこうも違う;地域別の訪日外国人消費指数のご紹介

同じ「訪日外国人」と言えど、「アジア」からのお客様と「欧米」からのお客様ではこうも違う;地域別の訪日外国人消費指数のご紹介

経済解析室で試作している「訪日外国人消費指数」について、「アジア」からの訪日客及び「欧米」からの訪日客についての地域別指数を試算し、それぞれの地域からの訪日客の消費行動の特徴の違いをみてみました。

訪日外国人消費指数については、こちらのミニ経済分析をご覧ください。

やはりアジアの影響が大きい

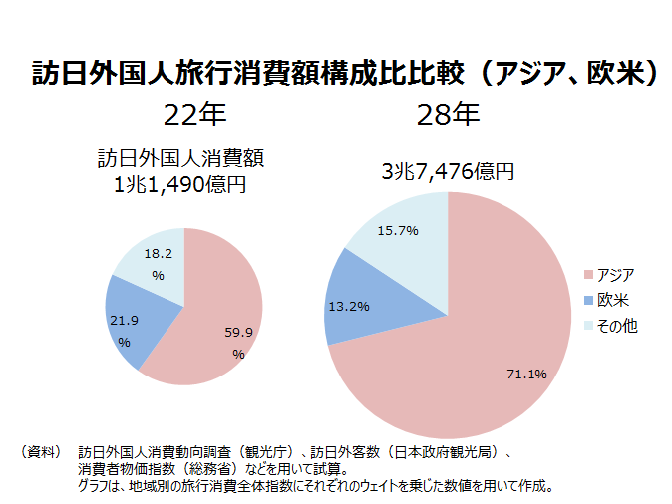

まずは、指数の基準年である2010年=平成22年と平成28年の訪日外国人消費額の出身地域別の構成比の変化を確認していきたいと思います。

両地域の訪日外国人旅行消費額の構成比は、22年では、アジアが6割、欧米が2割と、この時点で既にアジアからの訪日客の割合がとても高かったのですが、28年にはアジアの割合は7割にも達し、そのインパクトはますます強いものとなっています。

訪日外国人旅行消費額全体をみても、22年では1兆1,490億円だったものが、28年には3兆7,476億円と、その額は6年間で3倍強に膨れあがっており、訪日外国人消費の勢い、特にアジアからの訪日客の伸びの大きさを、改めて認識させられました。

アジアは買物重視、欧米は滞在や飲食を楽しむ?

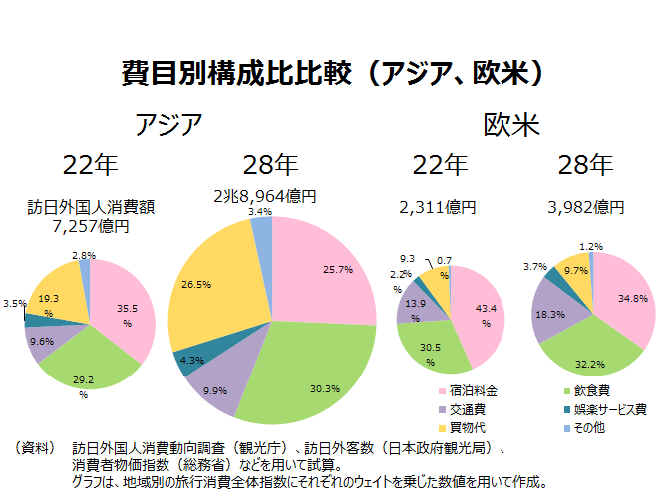

次に、両地域の、平成22年と28年の費目別構成比を比較してみましょう。

アジアは、22年では宿泊料金の構成比が最も高くなっていましたが、28年にはその構成比は縮小し、代わりに買物代の構成比が大きく拡大しました。「爆買い」は終息したとも言われましたが、28年の構成比を見る限り、その影響はまだ健在のようです。

一方、欧米は、いずれの年も構成比が最も高いのは宿泊料金ですが、28年にはそれに次ぐ飲食費の構成比が拡大しており、宿泊料金と同程度にまで高まっています。

アジアからの訪日客は日本での買物を重視し、欧米からの訪日客は日本における滞在や飲食自体を楽しむといった、地域による訪日消費における「し好」の違いが、この費目別構成比からみえてきました。

アジアと欧米の異なる推移

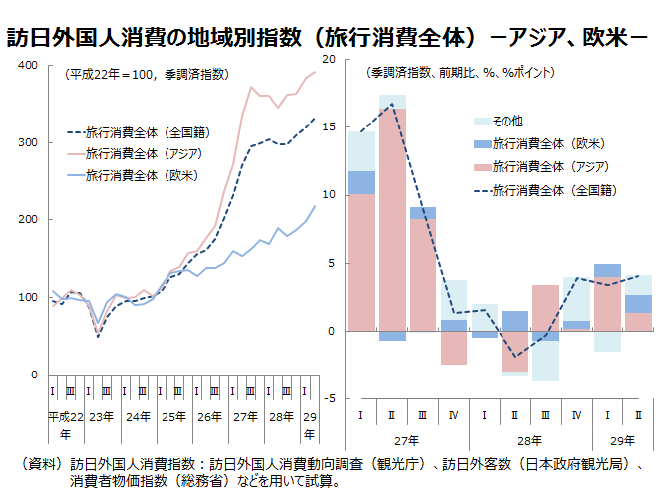

最後に、両地域の今年第2四半期までの指数(消費支出の水準)の推移を比較してみましょう。

まず、左下の折線グラフをみて最初に気づくのは、25年に入ってからのアジア指数の急上昇で、それまで似たような動きをしていた欧米指数との乖離が、時間とともに広がっているところです。

欧米指数も、継続的に安定上昇しており、29年第2四半期のレベルは200を超えている、つまり22年レベルの2倍になっているので、決して低迷しているわけではなく、7年足らずの間に倍になっているのです。

しかし、アジア指数は、同じ第2四半期に指数値391.5と、400が目前というレベルになっており、欧米指数の倍のスピードで拡大していることになります。

ただ、訪日外国人消費指数全体の前期比の変動に対するアジア指数と欧米指数の寄与をみると、若干異なる様相もみてとれます。構成比が高く、中長期の伸びも大きいアジア指数の寄与は、確かに27年では圧倒的に大きなものでした。しかし、28年は、アジア指数の前期比上昇寄与が小さくなりました。29年に入って、アジア指数も2期連続の前期比上昇寄与に戻りましたが、欧米指数の上昇寄与と比較して、27年当時のような圧倒的な大きさとはなっていません。ここに来て、欧米の影響度合いが高まってきているのかもしれません。

今回、地域別指数としてアジア指数と欧米指数を作成し、それぞれの特徴をみてみたところ、訪日外国人消費全体に対するアジアからの訪日客の影響の大きさを改めて認識させられるとともに、最近では欧米の影響も高まってきていること、また、地域によって日本への旅行で重視するものやその推移が異なるということがわかりました。

2020年の東京オリンピックに向け、訪日外国人の数は今後ますます増加すると思われますが、訪日されるお客様の出身地域ごとの消費特性を踏まえた、全方位の受入体制が必要になってきているということなのだと思います。

今後は、国別の訪日外国人消費指数の試作にも挑戦し、出身国別の重要性や消費特性についてデータを提供していければと思います。

ミニ経済分析「訪日外国人消費指数の動きとアジア・欧米からの訪日客の消費行動比較」(2017/10/24)

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20171024minikeizai.html

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)