技術関連

|

▼Q1:質問 2013/2/1 外為法の許可が必要となる技術提供の取引とは、何を指すのでしょうか。 |

|

▲A1:回答 プログラムを含め、特定の技術を外国に向けて提供する取引や、居住者が非居住者に対して提供する取引、又は国外で提供するために持ち出すこと(メール送信等も含む)を指します。この「特定の技術」は、外国為替令の別表で定めています。 |

|

▼Q2:質問 2013/2/1 「技術」とは何を指しているのでしょうか。 |

|

▲Q2:回答 貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報をいいます。この情報は、技術データ又は技術支援の形態で提供されます。 技術データには、技術内容が記載された文書や設計図,仕様書,マニュアル,指示書等の他、プログラムも含まれます。 技術支援には、技術指導や技能訓練,コンサルティングサービスその他の形態があります。 |

|

▼Q3:質問 2013/2/1 許可が必要な取引の対象となる技術とは、どのようなものでしょうか。 |

|

▲A3:回答 外為令別表に該当する技術(プログラム含む)です。ただし、貿易外省令の第9条の「許可を要しない役務取引等」に当たる場合には許可は不要です。 |

|

▼Q4:質問 2013/2/1 どのような貨物に関して、その設計、製造、使用の技術が許可の対象となるのでしょうか。 |

|

▲A4:回答 基本的には、輸出貿易管理令別表第1に該当する貨物が対象となります。 この他、輸出貿易管理令別表第1に該当しない貨物であっても、その設計、製造、使用に係る技術が外為令別表に該当する場合があります。 |

|

▼Q5:質問 2013/2/1 情報提供サービス契約をするには、役務取引許可が必要でしょうか。 |

|

▲A5:回答 契約を締結すること自体については、外為法上の役務取引許可は不要です。個々の情報が提供される段階では、許可要否の確認、必要に応じて許可取得が必要です。なお、許可が必要な場合、情報を提供する前に許可を取得する必要があります。 |

|

▼Q6:質問 2013/2/1 外国人と取引するときには、「役務取引許可」が必要なのでしょうか。 |

|

▲A6:回答 役務取引許可が必要となるのは、プログラムを含め、特定の技術を非居住者向けに提供する場合です。外国人であっても日本の居住者である場合や、特定の技術を提供しない場合には、役務取引許可は必要となりません。 |

|

▼Q7:質問 2013/2/1 外国人を雇用する際は役務取引許可を取得しなければならないのでしょうか。 |

|

▲A7:回答 必要ありません。ただし、当該雇用した本邦に勤務する外国人が海外で技術を提供する場合やそのために技術文書や記録媒体などを輸出する場合には、役務取引許可等の取得が必要となる場合がありますので、注意してください。 |

|

▼Q8:質問 2013/2/1 非居住者から提供された技術情報を何ら変更を加えずに非居住者へ返送する場合は、許可が必要でしょうか。 |

|

▲A8:回答 返送する技術情報の内容が、外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。なお、返送に係る技術の提供の条件に適合する場合は、特別一般包括役務取引許可を利用することができます。(外為令別表の1の項を除く。) |

|

▼Q9:質問 2013/2/1 海外で輸出令別表第1に非該当である製品を製造するために技術提供を行う場合、許可は必要となるのでしょうか。 |

|

▲A9:回答 非該当の貨物を製造するための技術提供であっても、その技術が外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。また、非該当の製品を製造するための技術であっても、その中に、該当の製造装置の使用に関する技術が含まれている場合や、中間生成段階で該当貨物が製造される場合がありますので、製造工程で使われている製造装置や中間生成物の該非を確認する必要があります。 |

|

▼Q10:質問 2014/3/28 製品の試験データを外国企業に手渡す場合、役務取引許可が必要となりますか? |

|

▲A10:回答 検査成績書等のように単に製品の性能試験結果(数字の羅列等のデータ)であって、設計情報や試験方法等の「貨物の設計、製造又は使用に必要な特定の情報」が含まれていない場合は、規制の対象となる技術情報として扱わなくてよいでしょう。 ただし、製品の試験データであっても設計・製造等に必要となる情報となる場合がありますので、提供されるデータがどのような性質のものなのか確認を行い、外為令別表に該当する技術であれば、役務取引許可の申請が必要となります。 |

| ▲このページの先頭へ |

|

▼Q11:質問 2013/2/1 構想中の製品イメージを外国企業に伝える場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A11:回答 イメージを伝えるための情報の中に含まれる技術が、外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。 |

|

▼Q12:質問 2013/1/2 CD-ROMを国外に持参する場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A12:回答 CD-ROMにプログラムや情報が記録されている場合、その技術が、外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。 ただし、自己使用の場合は規制の対象外です。 |

|

▼Q13:質問 2013/2/1 日本国内で技術提供する場合、許可は不要でしょうか。 |

|

▲A13:回答 技術提供の場が日本国内であっても、非居住者に技術提供する場合は、提供する技術が外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。 |

|

▼Q14:質問 2013/2/1 外国からの参加者を集めて日本国内で研修会やシンポジウムを行う場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A14:回答 非居住者向けに技術提供するものであれば、その技術の内容に応じて許可が必要となることがあります。研修会やシンポジウムで発表する技術が外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。 ただし、研修会やシンポジウムへの参加に制限がなく、誰でも参加できる場合であれば、許可は不要です。 ※詳細は貿易外省令第9条第2項第九号ハの規定を確認して下さい。 |

|

▼Q15:質問 2013/2/1 外国で工作機械に関する講演会を開く場合、事前に許可が必要でしょうか。 |

|

▲A15:回答 非居住者向けに技術提供するものであれば、その技術が規制される技術である場合は許可が必要となります。ただし、講演会への参加に制限がなく、誰でも参加できる講演会であれば、許可は不要です。 ※詳細は貿易外省令第9条第2項第九号ハの規定を確認してください。 |

|

▼Q16:質問 2013/2/1 技術指導の参加者が決まっていない場合、許可を取らなくてもよいでしょうか。 |

|

▲A16:回答 非居住者向けに技術提供するものであれば、その参加者が決まっていなくても、その技術が規制される技術である場合許可が必要となります。 ただし、技術指導が不特定多数の者に何ら制限なく行われるのであれば、貿易外省令第9条第2項第九号ハの「不特定多数の者が聴講可能な技術を提供する取引」に当たり、役務取引許可は不要です。 ※詳細は貿易外省令第9条第2項第九号ハの規定を確認して下さい。 |

|

▼Q17:質問 2013/2/1 ビジネス上の取引としてでなく、無料の技術の指導会を行うだけであれば、許可は不要でしょうか。 |

|

▲A17:回答 無償でも双方の合意のもとに技術提供を行うのであれば「取引」として規制対象になります。ビジネスとしての取引であるかどうか、無料の指導であるかどうかは問いません。 ただし、その指導会が不特定多数の者に何ら制限なく行われるのであれば、貿易外省令第9条第2項第九号ハの「不特定多数の者が聴講可能な技術を提供する取引」に当たり、役務取引許可は不要です。 |

|

▼Q18:質問 2013/2/1 研究者なので、取引をすることはないのですが、非居住者に技術指導をする場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A18:回答 非居住者向けに技術提供をし、提供する技術が規制される技術であれば、許可が必要になります。 ただし、基礎科学の分野の研究活動は除かれます。 ※基礎科学分野の研究活動とは、自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は製造を目的としないものをいいます。 |

|

▼Q19:質問 2013/2/1 外国のある企業の研究者を日本で研修させることを検討していますが、技術指導をするにあたって許可は必要でしょうか。 |

|

▲A19:回答 技術指導の過程で提供する技術内容に該当技術が含まれる場合は、役務取引許可が必要です。また、その研究者が帰国時に該当技術を含む資料や電子記録媒体などを持ち帰ることが予想されますが、受け入れた企業等が事前に役務取引許可を取得して提供したものは、その研究者が特定記録媒体等輸出許可を取得することは不要です。 |

|

▼Q20:質問 2013/2/1 外国人研究者と一緒に日本の大学で研究をする場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A20:回答 研究を一緒に行うこと自体については外為法の許可は不要ですが、その研究に際して技術の提供が行われるのであれば、提供する技術が外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。 |

| ▲このページの先頭へ |

|

▼Q21:質問 2013/2/1 自社の海外関連会社社員を招いて技能訓練を行う場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A21:回答 日本人であれ外国人であれ非居住者が対象となる場合には、提供する技術が外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。 |

|

▼Q22:質問 2013/2/1 自社の海外関連会社社員を招いて非該当貨物の製造のために使用する該当貨物の使用方法を習得するための技術指導を行う場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A22:回答 非該当貨物を製造するために、該当貨物の使用方法を技術指導する場合、一般的に非該当技術のみに限定して技術提供することは困難であり、提供技術の範囲を明らかにした上で、役務取引許可の要否を検討する必要があります。 |

|

▼Q23:質問 2013/2/1 海外の子会社の社員向けに、当社の技術者が日本から出張し技術指導を行う予定ですが、留意点はありますか。 |

|

▲A23:回答 海外子会社およびその社員(日本からの出向者含む)は、非居住者です。この場合、居住者から非居住者への技術提供に当たりますので、その技術が規制されるものかを確認の上、許可要否を判断してください。 |

|

▼Q24:質問 2013/2/1 自社の海外工場を新設するのですが、留意点はありますか。 |

|

▲A24:回答 工場新設自体には、輸出許可や役務取引許可は不要です。ただし、工場建設に伴う貨物の輸出や技術の提供が行われる場合は、その貨物や技術の該非判定を行い、必要なら許可を取得してください。 |

|

▼Q25:質問 2013/2/1 自社と海外子会社との間で機密情報のやりとりが安全にできるように、海外子会社に対して暗号ソフトを与える場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A25:回答 提供する暗号ソフトの該非判定を行い、該当の場合は、非居住者向けに技術提供するものとなるため、許可の取得が必要です。 |

|

▼Q26:質問 2013/2/11 一度許可を得て技術指導した相手方に対して、許可の有効期間を過ぎて再び同一の技術指導を行う場合、許可は不要でしょうか。 |

|

▲A26:回答 許可の有効期間を過ぎた場合には、改めて許可を取得することが必要です。なお、許可は原則、取引(契約)に対して与えられるため、有効期間内であっても取引(契約)が異なれば、改めて許可の取得が必要です。 |

|

▼Q27:質問 2013/2/1 技術に関して外国において又は非居住者に口頭説明だけを行い、何ら資料を提供しないという方式でも、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A27:回答 リスト規制技術(外為令別表の1の項から15の項の中欄に掲げる技術)の提供についてはその提供手段を問わず、許可の対象となります。従って口頭説明だけであっても、内容が規制される技術の場合は許可が必要です。 なお、キャッチオール規制技術(外為令別表の16の項の中欄に掲げる技術)については技術情報が記載、記録された文書等の提供又は電気通信による技術情報の送信を伴わない口頭での説明は規制対象ではありません。 |

|

▼Q28:質問 2013/2/1 一般に公開されている技術情報についても、許可の対象となるでしょうか。 |

|

▲A28:回答 規制される技術であっても、“不特定多数の者が入手可能”であれば、許可は不要です。 ただし、例えば公開特許公報は、このような不特定多数の者が入手できる情報となりますが、これとともに当該特許に関するノウハウを合わせて提供する場合などには、提供する技術が外為令別表で規定されているかを確認の上、許可要否を判断してください。 ※詳細は貿易外省令第9条第2項第九号をご確認ください。 |

|

▼Q29:質問 2013/2/1 会社が基礎科学分野の研究の一環として技術提供を行う場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A29:回答 純粋に「基礎科学分野の研究」として行うものであれば、技術提供にあたっての許可は不要です。ただし、特定の製品の設計・製造を目的とするものであれば「基礎科学分野の研究」とは言えず、許可が不要とはならないので、会社が行う技術提供の場合には、その点をよく見極めることが必要です。 ※基礎科学分野の研究活動とは、自然科学の分野における現象に関する原理の究明を主目的とした研究活動であって、理論的又は実験的方法により行うものであり、特定の製品の設計又は製造を目的としないものをいいます。 |

|

▼Q30:質問 2013/2/1 海外支店を含め自社内で技術成果を公開する場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A30:回答 海外支店を含め自社内での公開は、不特定多数の者を対象とした「公開」にはならないので、公開する技術の該非を確認し、必要があれば許可を取得してください。 |

| ▲このページの先頭へ |

|

▼Q31:質問 2013/2/1 国際特許の出願をするために外国の特許事務所に出願内容の技術情報を提供する場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A31:回答 工業所有権の出願をするための必要最小限の技術提供であれば、貿易外省令第9条第2項第十一号により許可不要です。 |

|

▼Q32:質問 2013/2/1 外国企業との特許紛争において、外国裁判所に技術情報を提示することが必要となった場合、許可を得ずに提示できるでしょうか。 |

|

▲A32:回答 裁判所において公開されることを目的として提供する場合は貿易外省令第9条第2項第9号ホの特例が適用されます。これに対し、例えば裁判上の和解をするために提示し、公開されない場合には、規制される技術が含まれるのであれば「役務取引許可」が必要になります。 |

|

▼Q33:質問 2013/2/1 貨物の「使用」とは、何でしょうか。 |

|

▲A33:回答 「使用」の解釈は、役務通達に示されており、操作、据付(現地据付を含む。)、保守(点検)、修理、オーバーホール、分解修理をいいます。ただし、外為令別表の1の項及び3の項の「使用」については別に定めています。 |

|

▼Q34:質問 2013/2/1 プログラムを海外で在庫販売することを予定しているなど、直ちに使用者である非居住者の手許に届かない取引である場合、どの時点までに許可が必要となるでしょうか。 |

|

▲A34:回答 海外で在庫販売を行う者(非居住者)に引き渡すときまでです。なお、非居住者に提供することを目的として外国に向けて積み込む時点より前でなければなりません。 |

|

▼Q35:質問 2013/2/1 貨物を輸出する者が、その貨物を使用するための規制される技術を一緒に提供する場合、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A35:回答 据付、操作、保守、修理のための必要最小限のもので、貨物の許可を受けた日又は貨物の輸出契約の発効した日のいずれか遅い日以降に提供するのであれば、許可は不要です。ただし、輸出令別表第1の1の項の武器など一定範囲の貨物に関する技術や、貨物の性能を向上させるような技術、当該貨物の設計、製造技術と同等の修理技術である場合には許可が必要となることがあります。 ※詳細は貿易外省令第9条第2項第十二号及び使用技術告示の規定を確認してください。 |

|

▼Q36:質問 2013/2/1 輸出貨物の使用技術を提供する者が貨物の輸出者でない場合、許可が不要となることはあるでしょうか。 |

|

▲A36:回答 その技術提供が、貨物の輸出に付随して、貨物の買い主、荷受人、需要者に対して提供されることが明らかであり、当該貨物の据付、操作、保守、修理のために必要最小限のものであれば、技術の提供者が当該貨物の輸出者でなくとも許可が不要となります。ただし、輸出令別表第1の1の項の武器など一定範囲の貨物に関する技術や、貨物の性能を向上させるような技術、当該貨物の設計、製造技術と同等の修理技術である場合には許可が必要となることがあります。 ※詳細は貿易外省令第9条第2項第十二号及び使用技術告示の規定を確認してください。 |

|

▼Q37:質問 2013/2/1 市販されているプログラムを提供する場合、許可は必要となるでしょうか。 |

|

▲A37:回答 販売店の技術支援が不要であるように設計されているものであれば、原則として許可は不要です。 ※詳細は貿易外省令第9条第2項第十四号イ及び使用技術告示の規定を確認してください。 |

|

▼Q38:質問 2013/2/1 輸出貨物と同時に提供されるプログラムであっても、許可は必要でしょうか。 |

|

▲A38:回答 その貨物の使用のために特別設計されたプログラムであって、いかなる形でもソースコードが提供されないものであれば許可は不要です。ただし、プログラムと同時に提供される貨物が武器(輸出令別表第1の1の項)、核関連装置、加速度計、慣性航法装置などである場合には許可が必要となります。 ※詳細は貿易外省令第9条2項第十四号ハ及び使用技術告示の規定を確認してください。 |

|

▼Q39:質問 2013/2/1 同じ輸出案件であっても、貨物の輸出のための許可と役務取引許可は、別個の申請手続きが必要となるのでしょうか。 |

|

▲A39:回答 同じ輸出案件であっても、別個の許可申請が必要となりますが、まとめて同時に行うこともできます。 ※詳細は役務通達2(4)の規定を確認してください。 |

|

▼Q40:質問 2013/2/1 輸出許可を得て貨物を輸出した際にプログラムについての役務取引許可を得ていましたが、貨物に不具合があったため積み戻して修理を行いました。 再び輸出する場合、再度それぞれの許可が必要となるのでしょうか。 |

|

▲A40:回答 もとの相手方に提供されるのであって、機能向上・追加を含まない修理であれば、輸出許可・役務取引許可は共に不要です。ただし、輸出令別表第1の1の項は除きます。 ※詳細は貨物に関しては無償告示第一号1を、プログラムについては貿易外省令第9条第2項第十四号二(二)の規定を確認してください。 |

| ▲このページの先頭へ |

|

▼Q41:質問 2013/2/1 自社の社員が外国で技術指導を行う場合、許可を取得する際の名義は、会社になるのでしょうか、社員になるのでしょうか。 |

|

▲A41:回答 会社の名義で許可を取得してください。 |

|

▼Q42:質問 2013/2/1 外国からの技術受講生を多数受け入れ、役務取引許可が必要となる技術研修を行う予定がある場合、各受講生毎に人数分の許可が必要となるのでしょうか。 |

|

▲A42:回答 役務取引許可は、原則として取引(契約)単位で許可取得することになります。例えば、外国からの技術受講生を多数受け入れる研修を企画した場合、個々の研修生毎に許可を取得するのではなく、この研修を実施するという取引(契約)に対して許可を取得することになります。 ※詳細は役務通達別紙3第2(4)⑥の例4を確認してください。 |

|

▼Q43:質問 2013/2/1 役務取引許可の審査では、どこに重点が置かれるのでしょうか。 |

|

▲A43:回答 その技術が実際に利用する者に確かに到達するか、その者が確かに技術を利用するか、その技術やこれによって製造される貨物が国際的な平和安全の維持を妨げるおそれのある用途に利用されないか、その技術が適正に管理されるか、の4点が審査において重点的に確認されます。 ※詳細は役務通達2(5)(a)の規定を確認してください。 |

|

▼Q44:質問 2013/2/1 役務取引許可証に基づく技術提供においては、貨物とは異なり通関手続きが行われませんが、管理上の留意点はありますか。 |

|

▲A44:回答 技術の提供がいつ、どのような形態で(技術者派遣、受入、技術データの送付等)どの相手先に行われたのかを記録し、これらの記録を社内で管理、保存することが必要です。 |

|

▼Q45:質問 2013/2/1 主たる取引場所を国内とする国内企業間取引で、技術情報の受け渡し場所が日本国内外を含めて複数存在する場合、それぞれが契約上の履行地にあたるかどうかどのように判断するのでしょうか。 |

|

▲A45:回答 その場所で行われる技術情報の提供が、その取引の主たる目的、具体的な合意内容及びその場所において受け渡される技術情報の内容等から、その取引の重要かつ不可欠な要素と考えられるかどうかによって判断することとなります。したがって、契約上の履行地であるところの主たる取引場所が本来であれば国内である国内企業間取引については、例えば以下のような事例が、許可不要です。 ・本来は国内企業同士で行われている技術情報の取引であるが、担当者の片方が偶然海外に出張している際に、技術情報が添付されたメールやFAX等を海外で受け取ってしまったとき ・国内企業同士(企業Aと企業B)が国内取引として技術情報取引を行っている場合であって、企業Aが別の取引として海外の企業と技術情報の取引を行う際に、海外での打合せや試験等の場で、企業Aと企業Bの間で国内取引の範囲内の補足的な技術情報の提供が行われるとき(ただし、企業Aと海外企業との技術取引に当たっては、外為法に基づく許可が必要となります。) ・国内企業A・Bが海外で同一の発注元からプラント建設等を受注しており、当該国内企業間の技術情報の取引が通常は国内において行われることが想定される場合であって、当該国内企業間の技術情報の取引の一部が海外でなされるとき(ただし、国内企業A及びBそれぞれと海外の発注元間との技術取引については、外為法に基づく許可が必要となります)。 |

|

▼Q46:質問 2013/2/1 大学の研究室で基礎科学についての研究活動をおこなっていますが、このような研究活動に際して外為令の別表で規制されているような特定の貨物の使用技術を留学生や研究員に教える場合、外為法上の許可は必要になるのでしょうか。 |

|

▲A46:回答 基礎科学分野の研究活動の一環として、外為法の規制対象貨物の使用に関する技術等がどうしても必要になるようなケースは十分に考えられます。このようなケースにおいて、必要最小限の範囲で使用される機器等の使用に関する技術等を提供することを目的とする取引については、「基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引」に該当するものと考えられ、外為法上の許可は必要ないものと解されます。 |

|

▼Q47:質問 2013/2/1 貿易外省令の技術情報提供を目的とした「公知とするために当該技術を提供する取引」に「(特定の者に提供することを目的として公知とする取引を除く。)」という規定がありますが、どのような意味でしょうか。 |

|

▲A47:回答 特定の者(外国にいる取引の相手方等)に対する情報提供を目的として、規制対象技術をホームページ(HP)に掲載すること等により取引(例えば該当技術を短期間だけネットワークに掲載するような取引)を行う場合は、貿易外省令第9条第2項第九号の役務取引許可不要の規定に該当しないことを改めて明記したものです。 なお、HPへの掲載等であって、例えば、会社の広報戦略として不特定多数の者への情報提供を目的にしている場合は、規制の対象ではありません。 |

|

▼Q48:質問 2013/2/1 非居住者である同時通訳者を介して該当技術を非居住者に提供する場合、当該同時通訳者も役務取引許可が必要となるのでしょうか。 |

|

▲A48:回答 該当技術の当該同時通訳者への提供が、通訳のみを目的とする場合である限り、役務取引許可は要しません。 |

|

▼Q49:質問 2013/2/1 技術に関する最終用途誓約書はどのような場合にどのようにして取得すればいいのでしょうか。 |

|

▲A49:回答 原則、外為令別表の2から4の項若しくは15の項に係る技術の提供の場合は、需要者等から「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」の様式2、3又は4の最終用途誓約書を取得してください。なお、誓約書を取得する際には、提供者は、同別記3に示す「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容を需要者等に十分説明し、需要者等が理解したことを確認したうえで、その旨を記した誓約書を取得してください。 また、提供者は、需要者等への「最終用途誓約書に係る注意事項」の内容説明に係る記録を残してください。 詳細は、上記通達のⅡ2注意事項、別記1提出書類の記載要領(カ)及び(キ)、別記2誓約書の記載要領、別記3最終用途誓約書に係る注意事項等を参照してください。 なお、外為令別表の1の項については、安全保障貿易審査課にお問い合わせください。 |

|

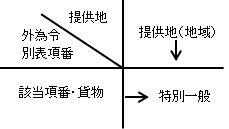

▼Q50:質問 2013/2/1 特別一般包括役務取引許可を適用するにあたっての留意点について教えてください。 |

|

▲A50:回答 特別一般包括役務取引許可が適用できるまでの手順は下記のとおりです。 特別一般包括役務取引許可の適用の確認方法は、提供を予定する技術の全てについて該当する外為令別表の項番及び貨物等省令の条項号を確認し、さらに提供する相手先の国名及び当該技術を利用する者の国名を確認します。 次に包括許可要領の別表B(特別一般包括役務取引許可マトリックス)で提供する技術の該当項番・貨物等省令条項号を選び横に見て、上欄の提供地(地域)に当たる欄に「特別一般」と表示されておれば特別一般包括役務取引許可が適用できます。別表Bにおける各地域とは、「輸出貿易管理令の運用について」の別紙で定める国・地域をいいます。 (別表Bのイメージ)  ただし、次の適用不可の場合に注意が必要です。 提供地となる地域国と取引の相手方が属する地域国が異なる場合は両者ともに「特別一般」と表記されていなければ適用できません。 注)提供地:技術の提供を受ける非居住者が属する外国を含む 取引の相手方:契約の相手方のほか、当該取引において明らかとなっている限度において当該技術を利用する者を含む さらに、一定の類型に合致すれば、外為令別表の2から15の項の中欄に掲げる技術(16の項であるか不明の場合も含む。)を武器禁輸国(輸出令別表第3の2)や懸念国(同別表第4)以外を「提供地」として返送する場合も適用できます。 また、当該技術が核兵器等の開発等又はその他の軍事用途に利用される場合、利用されるおそれがある場合、利用される疑いがある場合に、提供地によって失効、事前の届出、事後の報告が必要になる場合があります。さらに、輸出令別表第3の地域を除く地域を提供地とする場合であって、提供される技術を利用する者が軍事関係機関等である場合、事前の届出が必要になる場合があります。なお、特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可の役務取引部分についても(返送に係る部分以外は)同じ扱いになります。 ※詳細は包括許可取扱要領のⅡ特別一般包括許可を確認してください。 |

| ▲このページの先頭へ |

|

▼Q51:質問 2013/2/1 工作機械などの部品を海外に委託生産させようとする場合で、見積もりのために設計図を提供する際など、契約書が存在しない場合がありますが、このような場合に、契約書に代わりどのような書類を提出すべきでしょうか。 |

|

▲A51:回答 最終的な委託契約書が取り交わされていない場合は、例えば電子メールやFAXなどで提供者と取引の相手方・技術を利用する者との間で見積もりに関する合意がなされた内容が分かる資料をご提出ください。但し、設計・製造技術提供の申請においては、相手方に提供される技術の管理や取り扱い等について、技術の内容に応じ個別に確認をしておりますので、これらに関するエビデンス等については、別途、安全保障貿易審査課までご相談ください。 |

|

▼Q52:質問 2013/2/1 装置を動作させるための実行型プログラムを外国において提供しようと考えています。提出書類通達の需要者等による誓約書(様式2)の第3節(e)の□に”レ”チェックは必要ですか。 |

|

▲A52:回答 必要ありません。第3節(e)にチェックをして誓約をしてもらう対象は、機密保持が求められるものですので、技術(プログラムを除く)と非公開のソースコードを想定しています。 |

|

▼Q53:質問 2013/2/1 外為令別表の2から4の項に該当する技術について、役務取引の許可は取得できるのでしょうか。 |

|

▲A53:回答 外為令別表の2から4の項に掲げられている技術は、大量破壊兵器の開発等に用いられるおそれが特に大きいと認められる貨物の設計、製造等に関するものです。役務取引許可申請に必要な書類については、「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」(提出書類通達)を参照願います。また、当該技術に関する許可基準は「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」2(5)に掲載しています。この基準を満たさない場合には不許可となりますので、提出書類通達別記1(イ)(注2)記載のとおり、原則として契約書には政府の許可が得られるまで発効しない旨の規定を盛り込んでください。また、契約締結前の段階であっても、ご不明な点等があれば安全保障貿易審査課にご相談ください。 |

|

▼Q54:質問 2013/2/1 大量破壊兵器関連の国際レジームで規定されている貨物の輸出又は技術の提供に関する契約を締結するに当たり、通常兵器の開発等に用いられる可能性を予め確認しておく必要はないでしょうか。 |

|

▲A54:回答 許可申請の前に確認していただく事項については、「輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について」Iをご参照ください。②③④⑤等の各事項の調査を通じて、通常兵器の開発等に用いられる可能性があるかどうかについても判断ができます。また、「輸出者等遵守基準を定める省令」第1条第1項第2号ニでも、輸出貿易管理令別表第1の貨物及び外国為替令別表の技術について、用途の確認を行うべき旨が規定されています。 なお、輸出及び役務取引の許可の基準は、「輸出貿易管理令の運用について」1 1-1(7)(ニ)(a)及び「外国為替及び外国貿易法第25条第1項及び外国為替令第17条第2項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」2(5)(a)に規定されています。大量破壊兵器関連の国際レジームで規定されている貨物又は技術であっても、通常兵器の開発等に用いられることにより「国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれ」があると認められる場合には、輸出及び役務取引の許可ができませんので、ご注意ください。 |

|

▼Q55:質問 2013/6/26 社内技術データをストレージサービスに預けることを検討していますが、外為法上の規制との関係はどう考えればよいですか。 |

|

▲A55:回答 役務通達別紙1-2(1)にあるとおり、ストレージサービス契約は、情報を保管することのみを目的としている限りにおいて、たとえストレージ用のサーバーが外国に設置されている場合であっても、外為法第25条第1項に定める役務取引に該当しないと考えられます。しかし、実質的には技術提供を目的とした取引であると認められる場合には、役務取引にあたりますので、保管する情報が外為法上規制対象となっている技術である場合には許可申請が必要となります。

例えば、保管した技術情報をサービス提供者等が閲覧、取得又は利用することを知っていた場合や、契約後に知ったにもかかわらずそのままにしている場合については、役務通達別紙1-2(1)のとおり、実質的には技術提供を目的とした取引とみなされることになります。また、契約当時に判明していた情報から、保管した情報がサービス提供者等によって閲覧、取得又は利用されることが明白であった場合は、サービス提供者等への提供目的で技術情報を預けた疑いが生じえます。 したがって、ストレージサービスの利用に当たっては、保管する技術情報の機微性や、当該サービスの契約文面、セキュリティレベル、サーバーの物理的設置国等に関する公開情報をふまえて検討をしていただくことが重要です。特に、リスト規制に該当するような機微な技術情報を保管する場合には、上記各項目に関する確認は不可欠であり、例えば、当該確認を怠ったことにより、技術情報がサービス提供者等によって持ち出された場合には、実質的には提供を目的とした取引であった可能性が追及されうるほか、各企業への信頼に基づいて行われる輸出管理上の行政判断に影響を及ぼす場合がありますので、注意してください。 また、CISTECが産業界としてのガイドラインをとりまとめていますので

(http://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/130618-storage.pdf)、そちらもご参照ください。 |

|

▼Q56:質問 2013/6/26 一般事務のためのプログラム(経理、会計、人事ソフトなど)をSaaSとして提供したいのですが、キャッチオール規制の要件についてはどう考えればよいですか。 |

|

▲A56:回答 経理、会計、人事といった一般事務のみに用いるプログラムについては、一般的に、大量破壊兵器及び通常兵器キャッチオール規制の用途要件には当たらないと考えられます。また、大量破壊兵器キャッチオール規制の需要者要件については、核兵器等開発等告示第二号、第三号の規定にあるとおり、用途要件に該当しないことが明らかなときは、需要者要件にもあたらないものと考えられます。 |

|

▼Q57:質問 2013/6/26 市販プログラム特例(貿易外省令第9条第2項第十四号イ)を適用しているプログラムをSaaSで提供する際、顧客に応じて若干のカスタマイズを加えますが、これらについても同様に市販プログラム特例は使えますか。 |

|

▲A57:回答 顧客のOS・ミドルウェアへの適用や扱うデータ量の変更など、プログラムの機能に本質的な変更のない範囲でカスタマイズを行う場合には、市販プログラム特例が適用できます。プログラムの変更の度合いについて疑問がある場合は、個別に安全保障貿易審査課にご相談ください。 |

|

▼Q58:質問 2013/6/26 SaaSで人事ソフトを提供するにあたって、サービスを実現するアプリケーションプログラム以外にも、背後でOS、ミドルウェア、ロードバランサー等の複数のプログラムの機能が複合的に組み合わされてサービスが成り立っています。また、暗号機能について、実現するサービスとは直接関係のない通信用の暗号やサーバー運用のための暗号等が、サービスを実現するアプリケーションプログラムにも含まれていることがあります。このように、提供するサービスとは直接関係のない構成品や機能もありますが、該非判定はどのように行えばよいですか。 |

|

▲A58:回答 サービス利用者が利用できる状態になっているアプリケーションプログラムの機能について、CD―ROM等の形式で販売する場合と同じように判定してください。従って、SaaSの場合、インターネット経由でプログラムを利用させるために必要な背後で動作しているOS、ミドルウェア、ロードバランサーは、該非判定の際の対象とする必要はありません。また、暗号機能についても、実現するサービスとは直接関係のない通信用の暗号やサービス提供者のサーバー運用のための暗号等については、該非判定の際の対象とする必要はありません。 なお、アプリケーションプログラムにおいても市販暗号プログラムについては、非該当となりますので、多くの場合で非該当となるものと思われます。

|

|

▼Q59:質問 2013/6/26 ある企業向けに開発し、SaaSで提供している該当プログラムを利用させるサービスを、今後、どの企業に対しても制限なく有償で提供することになりました。この場合、そのプログラムを利用させるサービスは市販プログラム特例(貿易外省令第9条第2項第十四号イ)によって評価できる対象ですか。 |

|

▲A59:回答 どの企業、どの者に対しても制限なく提供されるサービスであれば、販売店の在庫から販売されるものとみなし、市販プログラム特例(貿易外省令第9条第2項第十四号イ)によって評価できる対象です。 |

|

▼Q60:質問 2013/6/26 役務通達別紙1-2(1)中の「閲覧、取得又は利用できることを知りながら」について、法令に基づく司法機関の要請がある場合に、サーバーに保管された情報を閲覧し当局に開示する可能性があることが契約に記載されている場合は、どう考えればよいですか。 |

|

▲A60:回答 法令に基づく司法機関の要請がある場合に保管情報を開示する可能性がある旨の契約を締結することは、「閲覧、取得又は利用できることを知りながら契約を締結する場合」には当たりません。 |

|

▼Q61:質問 2013/6/26 役務通達別紙1-2(1)中の「閲覧、取得又は利用できることを知りながら」について、セキュリティ対策の目的で、サービス提供者がサーバーに保管された情報を閲覧する可能性があることが契約に記載されている場合は、どう考えればよいですか。 |

|

▲A61:回答 セキュリティチェックは一般的にプログラムにより行われており、サービス提供者が情報の内容を閲覧しなければならない事態は想定されないものと考えておりますが、「仮にそのような事態が生じた場合には、サービス利用者の同意を得て、サービス提供者が情報を閲覧する可能性がある旨の契約」を締結する場合については、「閲覧、取得又は利用できることを知りながら契約を締結する場合」には当たりません。判断に迷われる事例があれば、安全保障貿易審査課にお問い合わせ下さい。 |

|

▼Q62:質問 2013/6/26 役務通達別紙1-2(1)後段の「保管した特定技術の削除に必要な時間を経過した時点をもって、当該特定技術の提供を目的とした取引が開始するものとみなす。」について、「必要な時間」とはどの程度と考えればよいですか。 |

|

▲A62:回答 個々の案件の事情により特定技術の削除に必要な時間は異なるため、何日間といった一律の基準をもって「提供を目的とする取引」が開始するとみなす趣旨の規定ではありません。保管した特定技術をサービス提供者等が閲覧、取得又は利用していることが判明した時点から、直ちに対応を開始していただくようお願いします。 |

|

▼Q63:質問 2017/4/28 2の項で役務取引許可を取得している工作機械の設計・製造に係る技術の提供の許可証の許可条件について、6の項の工作機械の規制変更に伴い、提供された技術により製造された工作機械の該非判定が変わる場合があり、許可条件の履行が困難になるケースがありますが、どのようにしたら良いでしょうか。 |

|

▲A63:回答 まずは経済産業省にご相談ください。許可条件の履行が困難と認められるものについては「許可の有効期限の延長申請又は許可証の内容変更申請書」による手続により、許可条件の変更を行うこともできます。 |

| ▲このページの先頭へ |