このページでは、現にサイバー攻撃の被害に遭われている企業の方や、サイバー攻撃に遭った際の対処手順等を策定されたい企業の方向けに、初動対応支援を行う専門組織や経済産業省等で策定したガイドライン等を紹介しています。

初動対応支援を行う専門組織

サイバー攻撃事案(インシデント)等への技術的な対応などについての相談受付窓口

インシデントが発生中で、至急対応を依頼したい

インシデント対応依頼

インシデント対応の支援や相談を依頼したい、対応や調査で得た情報を提供したい

インシデント相談・情報提供

コンピュータウイルスや不正アクセス等の対処方法について技術的なアドバイスが欲しい、

標的型サイバー攻撃に関する事案の相談等を行いたい、脆弱性に関する情報の届出を行いたい

インシデント等に関する相談/届出/情報提供窓口

サイバー事案の犯人等の特定や捜査、取り締まりにつなげるための通報等の受付窓口

- サイバー警察局

- サイバー事案に関する相談窓口

サイバーセキュリティ対策についての産業界へのメッセージ

急速に普及しつつある生成AIをはじめとするデジタル化の進展や世界的な地政学リスクの高まり、サイバー攻撃の深刻化・巧妙化、米欧等におけるサイバーセキュリティ対策強化に向けた制度整備の動きの活発化などを踏まえ、2024年4月5日、産業サイバーセキュリティ研究会において、「産業界へのメッセージ」を発出しました。

産業界へのメッセージ(令和6年4月5日)

産業サイバーセキュリティ研究会

サイバーセキュリティに関する課題が多岐に及ぶ中、経済産業省では、我が国の産業界が直面するサイバーセキュリティの課題を洗い出し、関連政策を推進していくため、産業界を代表する経営者、インターネット時代を切り開いてきた学識者等から構成される「産業サイバーセキュリティ研究会」を開催しています。

また、本研究会で示された政府として取り組むべき政策の方向性を踏まえ、本研究会下のワーキンググループにおいて、関係省庁と連携して政策の具体化を進めています。

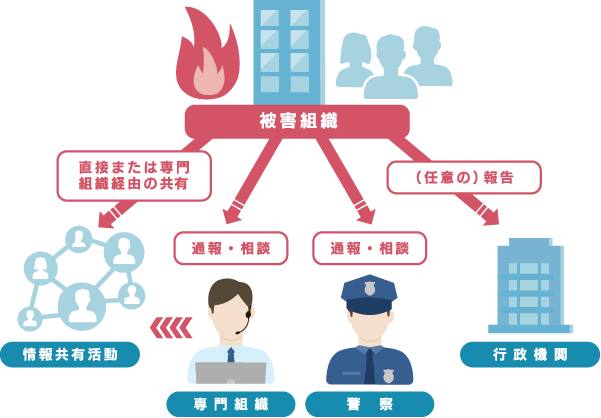

サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス

「サイバー攻撃被害に係る情報の共有・公表ガイダンス」は、主にサイバー攻撃を受けた被害組織の担当部門(例:セキュリティ担当部門、法務・リスク管理部門等)の方に向けて、被害に関する情報について「何のために」「どのような情報を」「どのタイミングで」「どのような主体に対して」共有/公表するのか、Q&A形式でポイントを整理したものです。

攻撃技術情報の取扱い・活用手引き 及び 秘密保持契約に盛り込むべき攻撃技術情報等の取扱いに関するモデル条文

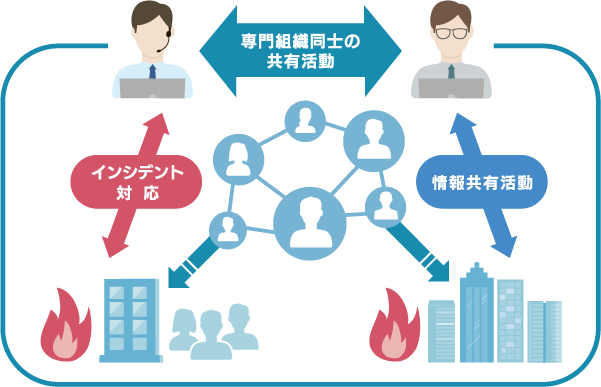

サイバー攻撃が高度化する中、単独組織による攻撃の全容解明は困難となっています。そのため、攻撃の全容の把握や被害の拡大を防止する等の観点からサイバー攻撃に関する情報共有は極めて重要です。

「攻撃技術情報の取扱い・活用手引き」は、サイバー攻撃のインシデント対応支援にあたる専門組織等が、被害組織に代わって他の専門組織等との間で情報共有を行い、調査に必要な情報を入手するなどして、効率的、的確にインシデントを解決することを目指し、専門組織が取るべき具体的な方針について整理したものです。

「秘密保持契約に盛り込むべき攻撃技術情報等の取扱いに関するモデル条文」は、上記の方針についてユーザー組織と専門組織が共通の認識を持ち、専門組織が被害組織を特定できないよう加工した攻撃技術情報を共有したことに基づく法的責任を原則として負わないことを合意するための秘密保持契約に盛り込むべきモデル条文となります。

- TOP

-

- サイバーセキュリティ対策を強化したい

-

- サイバーセキュリティ対策を強化したいTOP

- 産業界へのメッセージ

- 産業サイバーセキュリティ研究会

- サイバー・フィジカル・セキュリティ対策フレームワークとその展開

- サイバーセキュリティ経営ガイドラインと支援ツール

- サプライチェーン・サイバーセキュリティ・コンソーシアム(SC3)

- サプライチェーン全体のサイバーセキュリティ向上のための取引先とのパートナシップの構築に向けて

- 地域SECUNITY(セキュリティ・コミュニティ)

- IPA産業サイバーセキュリティセンター(ICSCoE)

- 情報セキュリティガバナンス

- 暗号技術評価

- 電子署名法制度

- インド太平洋地域向け日米EU産業制御システムサイバーセキュリティウィーク

- ASM導入ガイダンス

- ECサイト構築・運用セキュリティガイドライン

- コラボレーション・プラットフォーム

お問合せ先

商務情報政策局 サイバーセキュリティ課

電話:03-3501-1511(内線)3964

最終更新日:2026年1月16日