-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 日系製造業の海外展開の概観;海外現地法人の数、売上高、調達額の立地地域別構成比の変化

日系製造業の海外展開の概観;海外現地法人の数、売上高、調達額の立地地域別構成比の変化

製造業のグローバル化が進み、現在、日本企業の出荷量のうち3割が海外拠点からの出荷、その出荷先も4割が海外市場となっています。

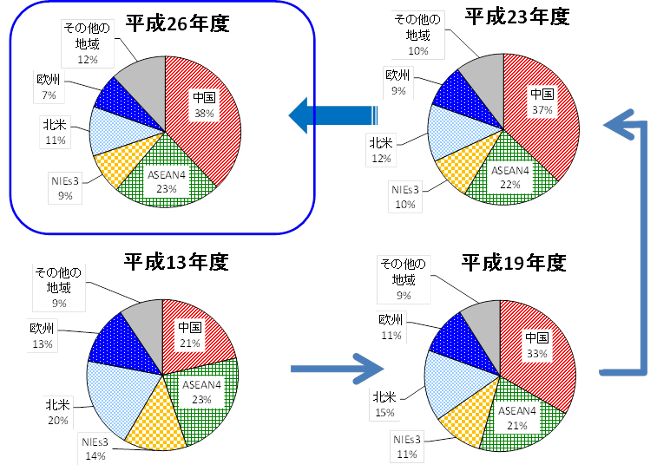

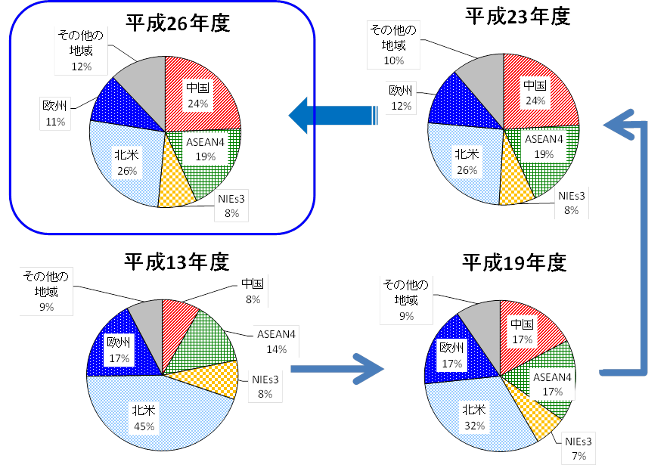

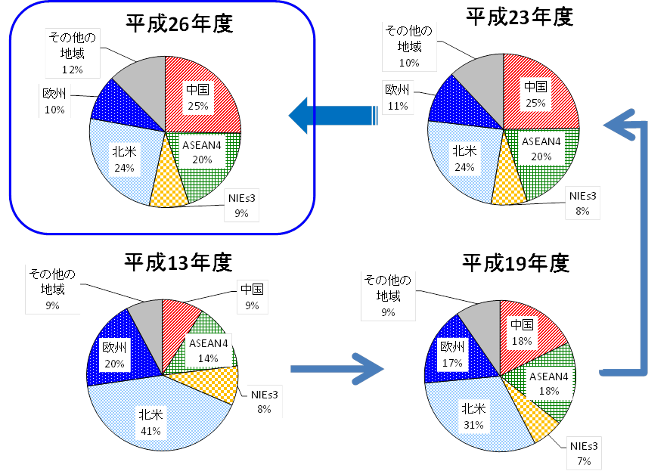

そこで、日系製造業の海外展開の概観として、海外現地法人の数、売上高、調達額の立地地域構成比の変化を、今世紀初め(平成13年度=2001年度)、リーマンショック前(平成19年度)、東日本大震災の年(平成23年度)、そして最新時(平成26年度)で比較してみました。

製造業海外現地法人数は、今世紀初めから平成26年度末までに6割増加しました。地域別構成比では、中国の構成比が、2割から4割に倍増しています。その分、北米の構成比が2割から1割に低下しているほか、欧州の構成比が半減、NIEs3の構成比も低下しています。ただ、ASEAN4はその構成比をほとんど変化させていません。

海外現地法人の「数」という面では、「アジア化」というよりは「中国化」、そして脱欧米化という面が見えるかと思います。

海外現地法人の売上高は、今世紀初めから平成26年度にかけてほぼ2倍(64兆円→130兆円)に増加しています。地域別構成では、平成26年度の中国の構成比が24%で、法人数の構成比よりも小さくなっています。当初4割あった北米の構成比は、平成26年度に26%に低下(ただし、北米の法人数の構成比は1割)してはいますが、売上高では北米がトップシェアであることは変わりません。北米の現地法人は一法人当たりの売上が大きいということになります。

更に海外現地法人の調達額の推移を確認してみると、海外現地法人の調達額は、今世紀初めから平成26年度にかけてほぼ2倍(44兆円→85兆円)となっており、売上高と同じような動きです。地域別構成では、北米と中国が4分の1ずつを占め、それに5分の1のASEAN4が続き、1割弱のNIEs3が続くという構造で、これが平成23年度から変わらない状態です。リーマンショック前で4~3割あった北米の構成を中国が代替している(一部ASEAN4の構成比増分もあり)ようです。また、欧州現地法人の調達額の構成比は、平成13年度からは半減です。当初6割以上あった欧米現地法人の調達の構成比が3割強に低下し、平成26年度では調達額の5割以上がアジアの現地法人のものとなっています。

日本製造業との取引関連で言えば、欧州との関係の希薄化が顕著で、現地法人の活動面でもウェイトがほぼ半減しています。アジアについては、中国の重みが格段に増加しており、ASEAN4はそれ程ではありませんが、NIEs3のウェイトが低下しています。

北米については、現地法人数では、中国に水を開けられていますが、売上高では、かろうじてトップシェアを維持しています。ヨーロッパの存在感が低下しているという意味で、日系製造業の海外現地法人の活動において「環太平洋化」といった現象が生じているように思えます。

より詳細な資料については、こちらを御覧ください。

「日系製造業の海外子会社は、どこから部品や材料を調達しており、それはどのように変化してきたのか?;海外現地法人の調達行動の定量的、時系列的把握」(2016/6/17ミニ経済分析)

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20160617minikeizai.html

「製造業海外現地法人の販売先と調達先のグローバル分布」(2016/7/6ひと言解説)

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto kako/20160706hitokoto.html