-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 輸送機械工業のグローバルな物的生産性と経常利益;グローバルな雇用拡大がもたらす意外な結果

輸送機械工業のグローバルな物的生産性と経常利益;グローバルな雇用拡大がもたらす意外な結果

昨今、日本企業の生産性に対する関心が高まっていますが、日系製造業のグローバル化が進む現状を踏まえると、国内拠点の生産性だけではなく海外拠点における生産性についてもあわせて評価することが必要です。

そこで今回は、経済解析室で作成しているグローバル出荷指数を用いて、日系製造業の中核を担う輸送機械工業のグローバル生産性について確認してみました。

グローバル出荷指数、グローバル生産性は以下の式で計算しています。

※グローバル出荷指数=海外出荷指数+国内出荷指数

※グローバル生産性指数=(海外出荷指数/海外従業員数指数)+(国内出荷指数/国内従業員数指数)

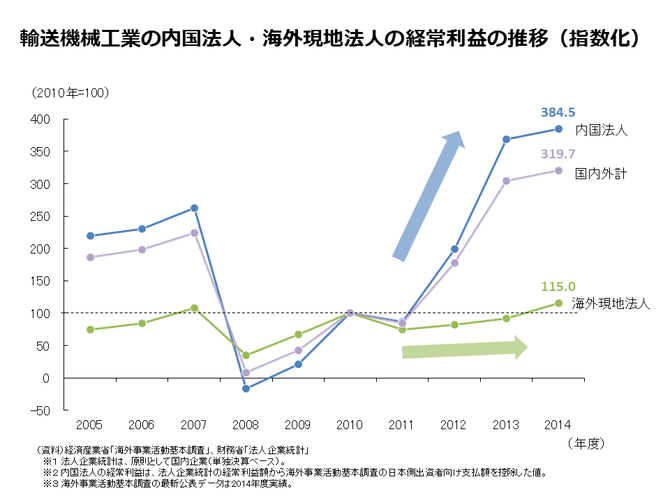

輸送機械工業の経常利益は内国法人の伸びが顕著

今から1年ほど前のことですが、輸送機械工業の中心的な役割を担う国内大手自動車メーカーが過去最高収益を記録したことが世間を賑わせていました。このことを覚えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

そこで、輸送機械工業の経常利益を指数化し、その変化を内国法人・海外現地法人に分けて確認してみると、2012年度以降、内国法人を中心に急上昇しています。ここ数年は、海外現地法人の経常利益も上昇傾向ですが、内国法人と比べると小さな伸び幅にとどまっています。

なお、基準年である2010年度の経常利益金額は、内国法人が約1.3兆円、海外現地法人が約2.5兆円でした。最新の2014年度実績では、利益が急上昇した内国法人が約5兆円、海外現地法人は約2.9兆円と、内国法人と海外現地法人の経常利益金額の比率は、5:3の割合で内国法人が大きくなっています。

国内生産性は2015年に急落

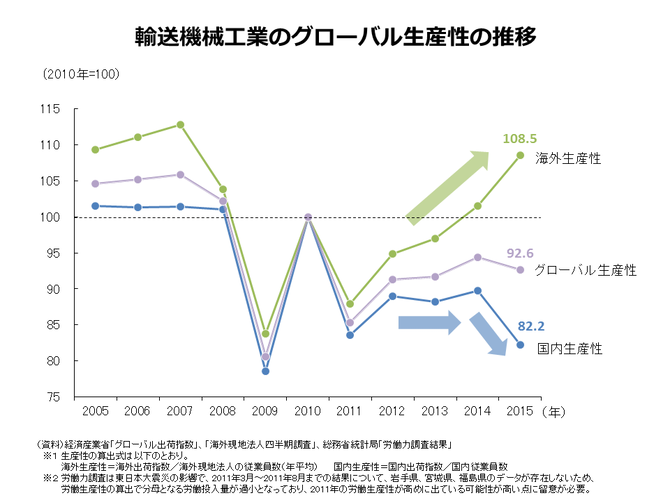

続いて、「生産性」の動きが経常利益とどのように連動しているのか見てみます。

グローバル出荷指数を用いて算出した2015年における輸送機械工業のグローバル生産性は2010年比でマイナス7.4%低下と、大きく低下しています。先ほど見たように、輸送機械工業の経常利益は上昇していましたので、両者は反対の動きになっていることが分かります。

さらに、グローバル生産性を構成する海外生産性と国内生産性の推移をみると、ここ数年は海外生産性が上昇、国内生産性は横ばい圏の動きとなっています。

2015年については、国内生産性の急落が目立ちますが、これが輸送機械工業全体のグローバル生産性を押し下げていることが分かりました。

生産性低下の主要因は、雇用拡大にあり

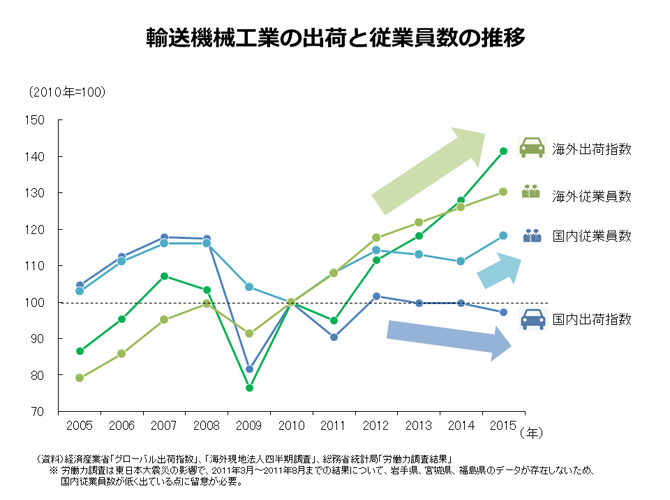

最後に、生産性の算出に使う「出荷指数」と「従業者数」について、それぞれ国内・海外指数の動きを確認することで、生産性変化の要因を見ていきたいと思います。

まず、生産性算出の分子に用いる出荷指数は、国内出荷が低下、海外出荷が上昇です。この点は国内販売が伸び悩んでおり、海外展開を進めている輸送機械工業にあっては、直感どおりという結果といえるのではないでしょうか。

一方、分母に用いる従業員数については、出荷が伸びている海外拠点の従業員数が増えていることは当然として、国内出荷が低下しているにも関わらず、国内従業員数が2010年比で20%程度上昇している点が意外です。

このような雇用量の拡大が、収益性が改善している輸送機械工業の生産性を低下させた主要因となります。

今回計算しているグローバル生産性は、数量ベースの物的労働生産性を計算するものとなっており、名目出荷金額や付加価値額を用いた価値労働生産性(付加価値労働生産性)を計測するものとはなっていません。このため、業種別のグローバル生産性の動きと、業種の収益性とが、異なる方向に変化することがあり得ます。

グローバル出荷指数を使えば、国内拠点と海外拠点の物的労働生産性を比較可能な形で指標化することができます。海外拠点(海外現地法人)の生産性は、重要な論点であるものの、指標化されたものを見る機会は少ないと思いますので、是非御覧ください。

グローバル生産性について、より詳細な資料については、こちらを御覧ください。

「日系製造業の海外拠点の生産性は向上、国内生産性は横ばい;「グローバル生産性」計測の試み」(2017/1/25 ミニ経済分析)

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20170125minikeizai.html