-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 「孤独のグルメ」井之頭五郎さんの影響ということでもないのでしょうが、酒類の生産が緩やかに低下

「孤独のグルメ」井之頭五郎さんの影響ということでもないのでしょうが、酒類の生産が緩やかに低下

酒類と清涼飲料の生産推移に大きな違い

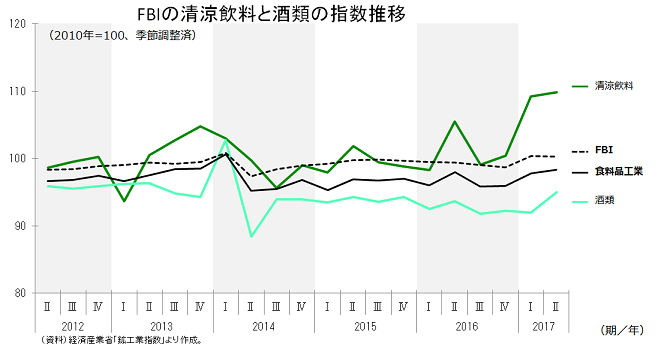

経済解析室では、第3次産業活動指数や鉱工業生産指数等のデータから、飲食料品関連産業のデータを集めて、指標化した「フード・ビジネス・インデックス(FBI)」を試算しています。上のグラフはその中から、食料品工業全体、清涼飲料生産、酒類生産を選んで、折線グラフにしたものです。

このグラフを見ると清涼飲料は2014年の消費税率引上げ時には低下しているものの、その後は上昇基調となっています。さらに、今年2017年に入って、生産水準が大きく上昇し、2期連続で過去最高値となりました。

他方、酒類は長期低落傾向が続いています。消費税率引上げ前後は、買いだめ対応で急激に生産が伸びたものの、その後は緩やかな低下傾向が続いています。ただ、最新の2017年第2四半期には久しぶりに大きな伸びを見せました。

酒類への支出金額は、飲料に逆転されている

フード・ビジネス・インデックスの酒類は、生産数量を指標化したものです。では、需要側の家計の酒類への支出はどうなっているのでしょうか。

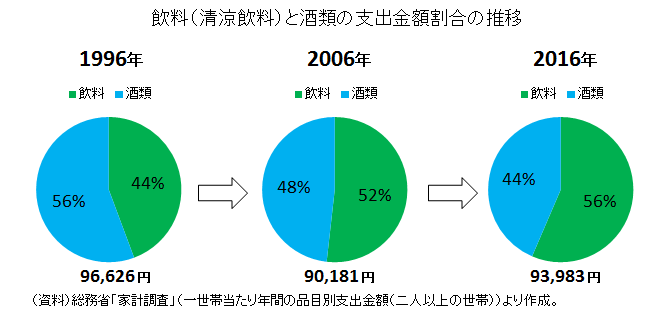

1年間の一世帯あたりの飲料(清涼飲料)と酒類を合わせた支出額に占める割合の変化を見てみます。20年前は総額96,626円のうち半分以上の56%が酒類でしたが、10年前には酒類48%、飲料52%と飲料に逆転され、2016年にはさらにその差が開いています。

生産同様に、やはり家計の酒類への支出は低下してきているようです。

ビール類への支出が大きく低下

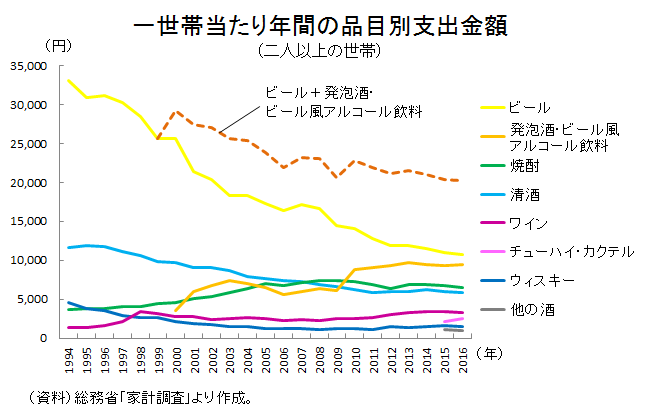

酒類の品目別支出金額の推移を見てみます。

一番支出額が多いのはビールですが、低下が続いており、この20年ほどで3分の1ほどになっています。ただ、発泡酒・ビール風アルコール飲料は上昇基調であり、ビールと合わせた金額推移(点線)を見ると、2000年には一度回復を見せ、低下幅もかなり縮小します。しかし、それでも低下傾向ということには変わりありません。

その他、清酒やウィスキーも低下基調、ワインや焼酎は上昇を見せていた時期もありますが、ここ数年は横ばいといったところでしょうか。チューハイ・カクテルについてはまだ単独系列としての期間が短いものの、直近では伸びているようです。

酒類への支出縮小の主因は、「広義のビール」への支出の低下だったということです。

「孤独のグルメ」の影響ということではないのでしょうが・・・

今年の第2四半期に、酒類の生産が久方ぶりに前期比上昇となりました。しかし、酒類の生産は長期低落傾向にあります。酒類の生産低下の背景には、酒類の支出に占める割合の高い「広義のビール」の傾向的低下があります。

今年の第2四半期の上昇は、6月のビール等の廉売規制導入前の駆け込み需要期待の生産増があったためであると言われており、一時的なものとなる可能性が高いようです。

酒類が需要されなくなっているというと、「孤独のグルメ」の主人公・井之頭五郎さんを思い出します。酒類、特にビールへの支出の低下は、20年前から続いている現象なので、井之頭五郎さんの影響ということではないのでしょうが、飲食サービスのうち、居酒屋業態の活動指数も長期的に低下しており、内食・外食ともに酒類を「さける(避ける)」趣向の変化が起きているようです。