-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 平成28年からモノ取引活動は上昇基調。企業間取引、特に機械器具関連の企業間取引が、近時の上昇に対して大きな寄与をみせている。

平成28年からモノ取引活動は上昇基調。企業間取引、特に機械器具関連の企業間取引が、近時の上昇に対して大きな寄与をみせている。

「モノ消費からコト消費へ」、経済のサービス化と言われて久しいですが、現在の日本の産業活動において、モノ取引という経済活動は、どのような位置づけになっているのでしょうか?

こちら(全産業活動に対して、モノ取引活動の低水準での推移が続き、構成比も低下。重石になっているのは、特に企業間取引。)では、「モノ(有形財)取引」指数を計算し、その動きを確認してみました。すると、長期的な推移では、モノ取引のうち、企業間取引の低下が全産業の推移の重石となっていることが確認できました。

そこで今回は、モノ取引と全体の動きの最近の関係を確認しようと思います。

「モノ(有形財)取引」とは、サービス産業活動の内訳要素である卸売業、小売業、不動産業の住宅販売と、鉱工業生産のデータを用いて、指数を計算したものです。

平成28年からモノ取引活動は上昇基調

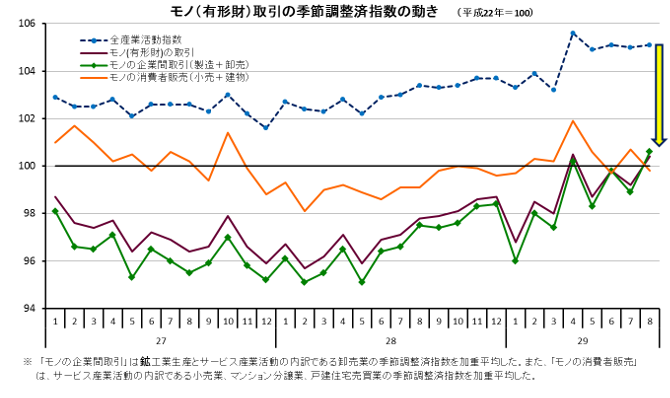

サービス産業(第3次産業)活動指数、鉱工業生産指数、建設業活動指数を加重平均して日本産業の活動状況を表す指標として毎月計算しているのが、全産業活動指数です。この全産業活動指数は、昨年、平成28年中は、指数値102~104(平成22年=100)の水準で推移していましたが、今年4月に105を超える水準へと大きく上昇し、その後8月までその水準を維持しています。

さて、長期的には低位推移になっているモノ取引活動ですが、やはり平成28年年央から年末にかけて上昇し、年初の低下を挟んで、平成29年4月以降は再び上昇傾向に転じています。最新の今年8月も、モノ取引活動が上昇し、平成28年中の水準に比べると高い水準を維持しています。

モノ取引を企業間取引と消費者販売に2分して比較してみると、全体に占める構成比の高い企業間取引は、モノ取引全体の動きと同じ動きとなっています。消費者販売の方は、昨年から今年4月までは安定的に上昇基調で推移、その後は2か月連続低下を経て、7月上昇、8月は低下と、やや動きが弱くなりましたが、活動レベルは上がりつつあります。

自動車関連を含む機械器具の企業間取引が回復要因

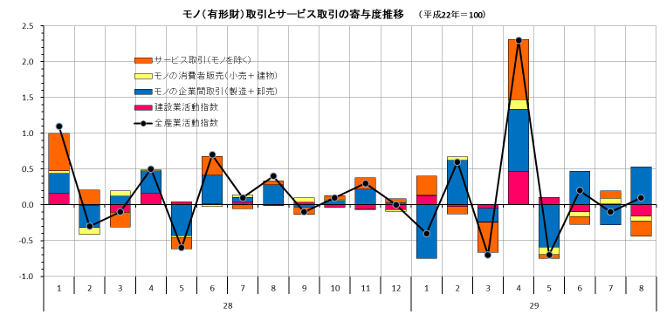

平成27年以降の全産業活動指数の動きを寄与度分解すると、モノ取引が、全産業活動全体の上昇・低下の方向性を左右する主役となることが多いことが解ります。モノの企業間取引でみれば、ここ4か月は動きの主要因となっています。

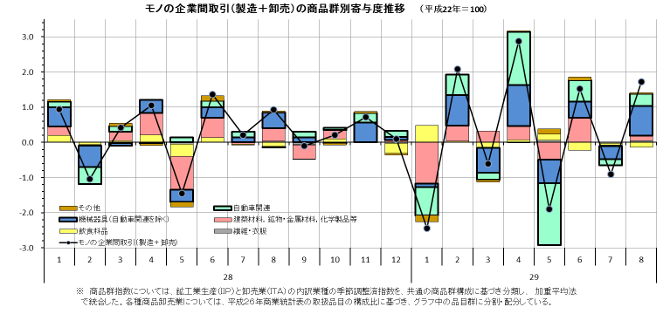

モノの企業間取引の動きを取引商品群別に分解すると、自動車関連を含んだ機械器具の取引(グラフ要素:太枠囲み部分)が多くの月で主な変動要因(寄与が大きい)となっています。なかでも自動車関連取引が中心となっているようです。

ここには、昨今の設備投資関連の資本財の生産、出荷の好調や、完成車や自動車部品の輸出の好調、内需の回復が反映されています。

このところのモノ取引活動は回復傾向だが・・・

最近のモノ取引の動きは、企業間取引、消費者販売とも回復しつつあります。なかでも、長期推移では、全産業活動の重石となっていた企業間取引が、上昇寄与を見せています。サービス産業(第3次産業)活動指数では、「モノを運ぶ」、「モノを保管・管理する」、「モノを廃棄する」といったモノ取引をサポートする業種の指数も作成していますが、これらの活動も上向きの状況にあります。

昨今は、「シェア」ばやりで、モノ取引活動の低迷にも致し方ない部分もあるでしょうが、全産業活動の指数水準の今年に入っての回復には、モノ取引活動の活発化が寄与しています。そして、今後の上昇にも、やはりモノ取引の活発化は必要不可欠ですので、今後のモノ取引の動きには、注目していきたいと思います。

全産業活動指数のページ

https://www.meti.go.jp/statistics/tyo/zenkatu/result-1.html

第3次産業活動指数のページ

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)