-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 「寄与度」って何だろう;インバウンド消費の影響度を例に

「寄与度」って何だろう;インバウンド消費の影響度を例に

※さらに寄与度・寄与率について分かりやすく解説したひと言解説「寄与度・寄与率を計算してみよう;コロナ禍からの観光関連産業の回復は、どれほどの影響があったのかを例に」をアップしました。(2021年3月12日)

鉱工業指数などの統計指標を見るときに良く目にする「寄与度」。その字面からなんとなく、何かの影響度合いだろうかとは推測できますが、きちんと説明できる方は少ないかもしれません。今回はそんな「寄与度」について、その意味や計算方法、注意点などをご紹介したいと思います。

寄与度とは

寄与とは、contributionの和訳で、「貢献」という意味です。「寄与度」とは合計値の変動に、その内訳の増減がどの位貢献したのかを測る手段です。

では実際のデータを使って寄与度について見ていきましょう。

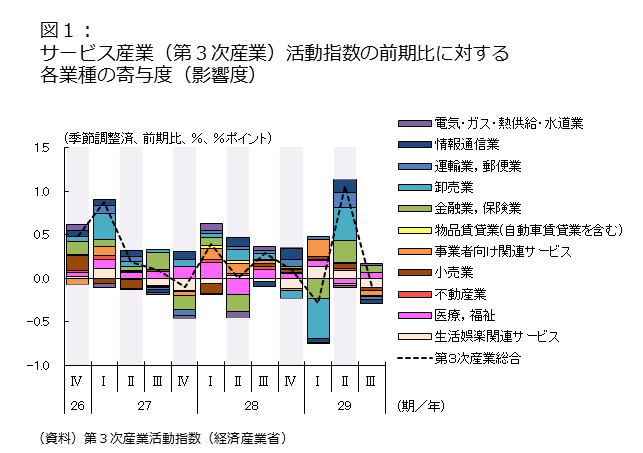

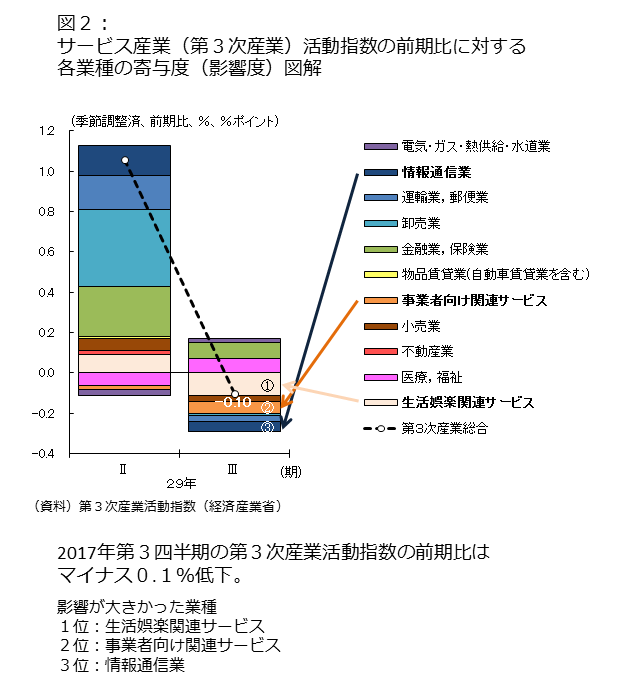

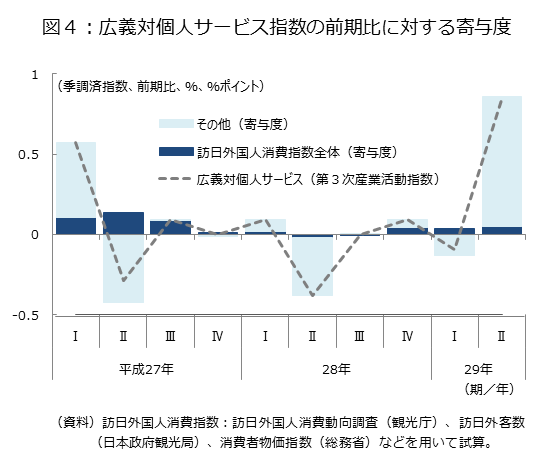

上のグラフは、第3次産業(サービス産業)活動指数の業種別寄与度のグラフです。折れ線(点線)が、業種の合計である総合指数の前期比を表し、積み上げ棒グラフが該当期の各内訳業種の寄与度を表しています。

前期比はプラスのこともマイナスのこともあり、また寄与度もプラスとマイナスがあることが分かります。総合指数の前期比がプラス(前期比上昇)の場合は、プラス方向に大きく伸びている業種がより貢献したことになり、前期比がマイナス(前期比低下)の場合には、マイナス方向に大きく伸びている業種がより低下方向への影響を及ぼしたことになります。

2017年第3四半期の総合指数は前期比マイナス0.1%の低下でしたので、影響度が大きかったのは、マイナス方向の要素が大きな順に、1位が生活娯楽関連サービス、2位が事業者向け関連サービス、3位が情報通信業ということになります。

寄与度は○○と○○で決まる

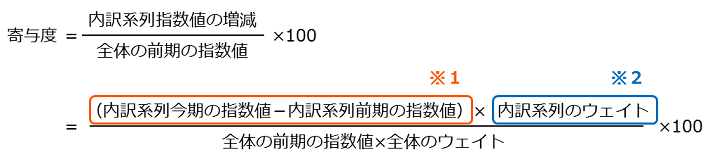

では、寄与度とは、どのように計算するのでしょうか。

寄与度には各内訳系列の伸び率(前月比など)とそれぞれのウェイトが関係しており、計算式は次のようになります。

すなわち、ある内訳系列の増減(上の※1)が大きくても、その内訳系列のウェイト(上の※2)が小さければ影響は小さく、逆に増減が小さくても、ウェイトが大きければ影響は大きくなるということがお分かりいただけるかと思います。

訪日外国人消費の広義対個人サービス全体に与える影響は

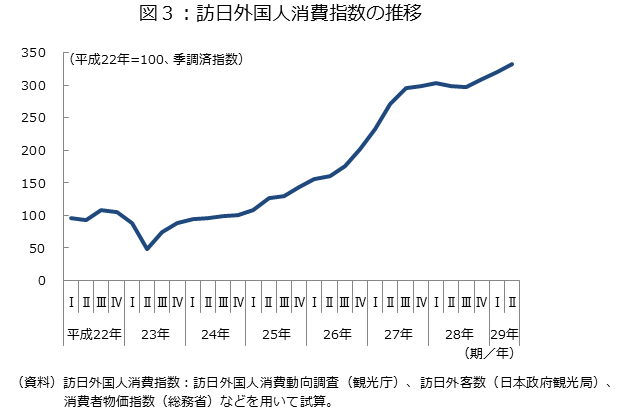

経済解析室では訪日外国人消費活動の指数も試算しています(訪日外国人消費指数)。訪日外国人が年々増え、爆買など盛んに消費もしていることは、ニュースなどでも良く耳にするところですが、実際に国内の個人サービスの事業活動の変動(第3次産業活動指数の広義対個人サービス指数)に対して、どの程度影響を持っているのでしょうか。

上のグラフは、訪日外国人消費指数の推移を示したものです。平成23年第2四半期前後に東日本大震災の影響で落ちこんだものの、ほぼ右肩上がりとなり、平成22年からの7年半で実に指数値が3倍にまで上昇しています。

しかし、広義対個人サービス指数の前期比に対する寄与度を見ると、意外にも訪日外国人消費指数の寄与度(紺色)はあまり大きくありません。つまり、訪日外国人消費指数自体は、ここ5年ほどで3倍にまで伸びているのに、広義対個人サービス指数への寄与は、実は限定的であるということです。

この原因は、ウェイトの大きさにあります。広義対個人サービス全体のウェイトが4846.2であるの対し、訪日外国人消費のウェイトは18.129。わずか0.4%しかありません。そのため、いくら訪日外国人消費指数の伸び率が大きくても、広義対個人サービス全体に与える寄与は、まだまだ小さいのです。

このように、内訳系列の伸び率を見るだけでは、実は全体へ与える影響までは分かりにくく、その伸び率とウェイトから計算される寄与度を見ることで、印象が大きく変わることもあります。

「寄与度」というと、なんだか聞きなれない堅い単語ではありますが、経済指標を読み解く際には、ぜひ意識してみていただければと思います。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)