-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- 平成を振り返る;統計が映す主役たちの変化

平成を振り返る;統計が映す主役たちの変化

- 電機から自動車へ 製造業における主役交代

- 伸び悩む製造業、存在感増すサービス業

- 雇用・人口構造の変遷 非正社員の増加、人口オーナス期への移行

- 日本と海外 ヒトの動き:増える訪日・在住外国人数

- 日本と海外 モノの動き:貿易黒字の解消と、移り変わる貿易相手国

- 日本と海外 カネの動き:貿易から投資へ

30年続いた平成も終わり、いよいよ新しい元号、令和の年が始まります。

振り返るとあっという間ですが、平成は開始早々からバブル景気とその崩壊が起こり、その後もアジア通貨危機、リーマンショックなど、様々な出来事があり、そうした中で、日本の姿はがらりと変わりました。

そこで、この平成の間で経済はどのように移り変わったのか、その概略を確認します。

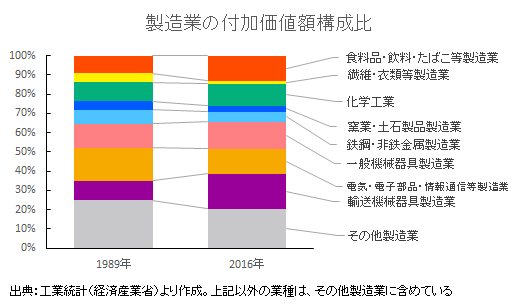

電機から自動車へ 製造業における主役交代

「Made in Japan」。この言葉があると、思わず商品に目がとまりませんか。というわけでまずは、日本国内の製造業における産業はどう移り変わったのか、工業統計で業種ごとの付加価値額をみます。

平成元年、俗に言うバブル景気にわいていた頃、大きな規模を誇っていた業種は、エアコン、テレビなどの家電や、半導体などの電気機械・情報通信機械製造業でした。

それから30年弱を経て、製造業の主役は移り変わり、今や自動車に代表される、輸送機械器具製造業となりました。

伸び悩む製造業、存在感増すサービス業

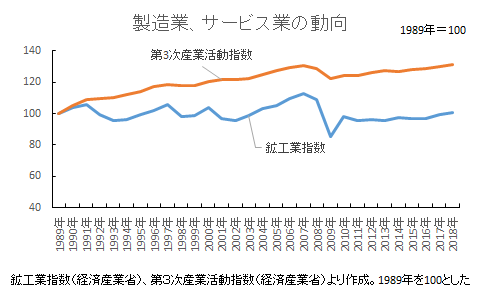

では、製造業と並んでもう一つの大きなくくりであるサービス業との関係は、どのようになっているでしょうか。

製造業とサービス業の活動状況を比較するために、鉱工業指数と第3次産業活動指数とをみてみます。平成元年(1989年)=100として動向を確認すると、製造業は上昇と低下を繰り返しますが、総じて横ばいとなっています。特に、リーマンショック後の低下からなかなか抜け出せていません。

一方、サービス業は様相が異なります。右肩上がりの傾向が見て取れ、製造業と同じくリーマンショック後の低下はあるものの、そこからも回復し、着実に活動を活発化させています。

製造業・サービス業の日本国内での活動を主要品目の数量でみた傾向としては、平成の間、製造業は総じて伸びていないのに対し、サービス業は着実に伸びていることが窺われます。戦後からの昭和後期において、製造業は着実に成長を続けてきましたが、平成に入り、その製造業は量的には伸び悩む一方、サービス業は存在感を広げていくといった時代でした。

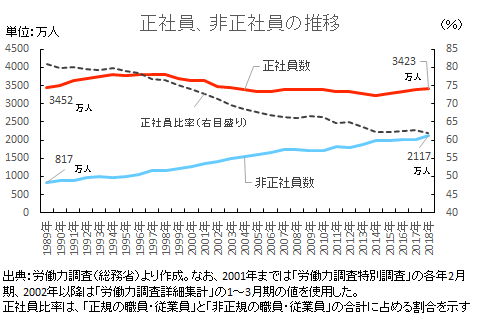

雇用・人口構造の変遷 非正社員の増加、人口オーナス期への移行

この30年で変化したのは、産業構造だけではありません。そこで働く者の状況もまた、大きく変化しました。

昭和の時代に定着した終身雇用は、平成に入り変わってきています。雇用者における正社員数は、平成の間を通して約3500万人前後で緩やかに増減しながら推移しています。その一方で、非正社員数は、平成元年(1989年)の817万人から平成30年(2018年)には2117万人へと2倍以上に増えました。フリーターという言葉が平成に入って定着したのは、こうした雇用状況の変化も背景にあるのでしょう。正社員比率も、平成元年には実に80%に届こうとしていましたが、平成30年には62%まで減少しました。

近年では雇用関係によらない働き方として、フリーランスといった言葉も注目されるようになってきています。

また、正社員数は横ばい、と述べましたが、年齢構成では大きく異なります。平成元年と比べ平成30年は若年層で割合が減少し、中高年層で増加しました。

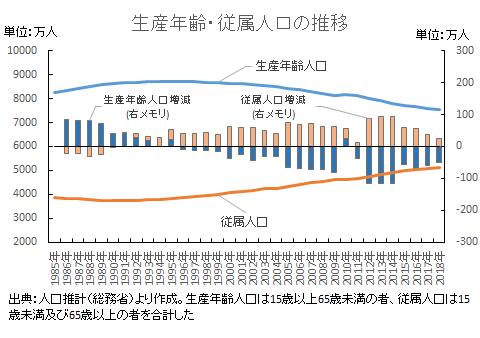

人口構造では、少子化による若年層の減少、そして平均寿命の延伸による高齢層の増加の結果、平成の間に、従属人口(15歳未満・65歳以上)に比して生産年齢人口(15歳~64歳)が増加する人口ボーナス期から、従属人口の方が増加する人口オーナス期へと移行しました。

生産年齢人口の減少にどう対処するか。令和における課題といっていいでしょう。

日本と海外 ヒトの動き:増える訪日・在住外国人数

ここまでは日本国内の変化について見てきましたが、ここで視点を転じて、日本と海外との関係の変化について、ヒト、モノ、カネの順に見てみます。

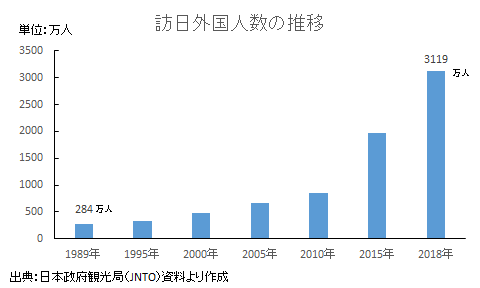

まず、ヒトの動きでは、訪日外国人数は、平成元年は300万人にも満たなかったのが、30年を経て10倍を超える3119万人まで増加しています。訪日外国人の増加は、宿泊業や飲食業、小売業など観光関連産業で需要を生むことになりましたが、一方で、観光地や交通機関の混雑など、課題も生じることとなりました。

在留外国人在住数も、平成元年末の98万人から、平成30年末には273万人となり(法務省在留外国人統計(旧登録外国人統計))、平成の間に、日本でも外国人の姿は様々な場所で身近に見られるようになってきました。

日本と海外 モノの動き:貿易黒字の解消と、移り変わる貿易相手国

続いて、モノの動きです。貿易統計で輸出入の状況を確認します。

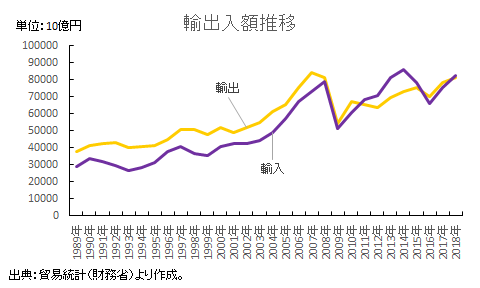

輸出・輸入ともに、平成元年からの30年間で2倍以上となりましたが、順調に増加する中で起きたリーマンショックにより、ともに落ち込みました。その後、輸出・輸入とも回復傾向にはあるものの、東日本大震災の影響もあり、輸出に比べ輸入の方が急速に増加し、平成23年(2011年)には、第二次石油危機以来の貿易赤字に転じました。

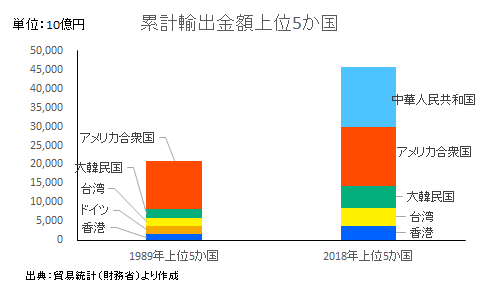

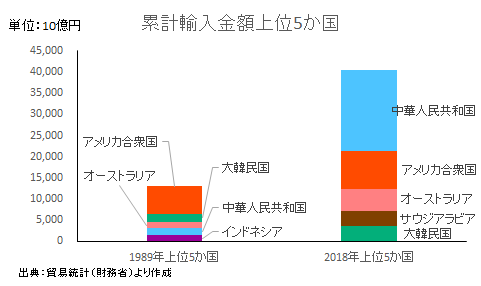

ここで、輸出入を国別の上位5か国でみてみます。

やはり、輸出・輸入ともに、中華人民共和国の増加がこの平成の30年間での大きな変化と言ってよいでしょう。一方、アメリカ合衆国も、順位こそ1位ではなくなったものの、貿易額では30年前と同等以上となっており、貿易相手国として重要であることには変わりありません。

日本と海外 カネの動き:貿易から投資へ

最後に、カネの動きです。

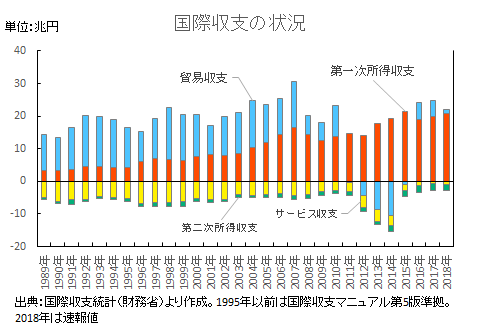

日本と海外との国際収支をみると、平成初期に主な稼ぎ頭であった貿易収支は、特に東日本大震災のあった平成23年(2011年)を境に大きく減少し、その後黒字に戻したもの小幅となっています。それに対して存在感を増しているのが、海外への直接投資や証券投資からの収益である第一次所得収支です。海外との収支関係で言えば、この平成の間に、我が国は貿易立国から投資立国へと変化してきた時期、と言えるでしょう。先ほど述べた製造業が、生産の場を国内から海外に広げてきた効果もありそうです。

また、訪日外国人の宿泊や飲食等が含まれるサービス収支は、平成初期に比べてマイナス幅を縮小しています。今後も訪日外国人が増加すれば、サービス収支がプラスになる可能性もあるでしょう。

昔も今も、内需が重要であることに変わりはありませんが、国内人口の減少や経済活動のグローバル化が進む中、こうした海外との関係の進展は、今後よりいっそう重要になることでしょう。

以上、駆け足ではありましたが、この平成の30年の動きをみてきました。

来月、新たな令和の時代が始まります。新しい日本の姿を、統計は引き続き届けて参ります。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)