-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- 感染症によるインバウンド需要蒸発の影響は、地域ごとにどう異なるのか?

感染症によるインバウンド需要蒸発の影響は、地域ごとにどう異なるのか?

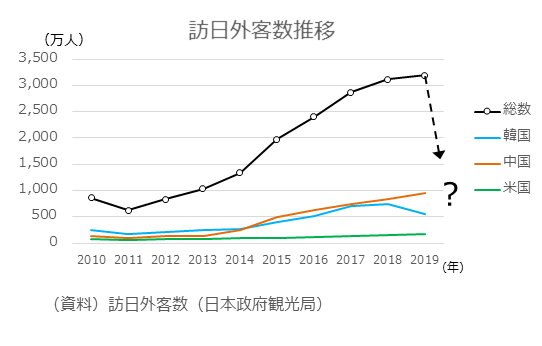

インバウンドは、過去最高値更新からの急ブレーキ

日本への海外からの旅行者は、近年、右肩上がりに伸びてきました。2019年は下期に韓国からの訪日客が大幅に減少しましたが、それでも2019年年間を通して過去最高値を更新しました。

ところが2020年に入り、新型コロナウイルス感染症の影響により、訪日外客数は急減しています。2月は前年同月比マイナス58.3%、3月はさらに同マイナス93.0%と、大きな落ち込みを見せています。

こうしたインバウンド(訪日外国人旅行)の蒸発が続くと、日本各地でどれほどの影響があるのでしょうか。2019年のデータからみてみます。

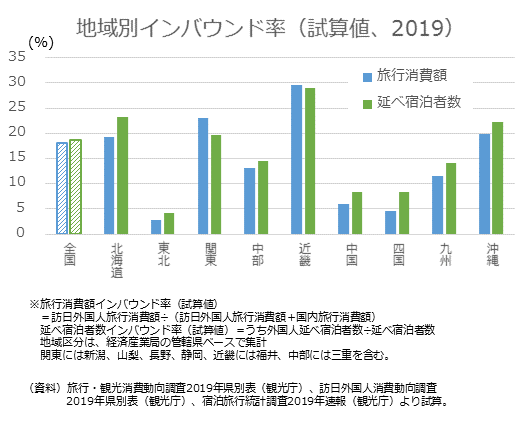

旅行消費のインバウンド率、高いのは近畿、関東、沖縄、北海道

訪日外国人の増加により、その消費にも注目が集まっています。そこで、訪日外国人旅行消費額が、国内の旅行消費額全体に占める割合を「インバウンド率」として試算してみました(注1)。なお、地域区分は経済産業局の管轄区域となっていますのでご注意ください(注2)。

まず、下の棒グラフの旅行消費額のインバウンド率(青)をみると、全国値の18.0%より高いのは、近畿、関東、沖縄、北海道です。中部と九州は全国値よりやや低く、その他の地域は全国値よりだいぶ低くなります。

仮にインバウンドが通年で失われるとすると、近畿では、年間旅行消費額の3割程度の消費が失われるのに対し、東北では数%の喪失にとどまり、地域差がかなりあります。

外国人延べ宿泊者数が延べ宿泊者数全体に占める割合で試算した延べ宿泊者数のインバウンド率(緑)を見ても、傾向は大きく変わらず、全国値が18.7%であるのに対し、地域別では、こちらも近畿の割合が最も高く約3割、北海道、沖縄、関東が全国値を上回っています。他の地域はやはり全国値を下回っています。

このように、旅行消費額でみても延べ宿泊者数でみても、インバウンド率は近畿が最も高く、インバウンド需要の蒸発が続くと、その影響は近畿で最も大きいことがわかります。ただ関東も、今年は東京オリンピック・パラリンピック開催を控えていた分、影響は大きいでしょうし、また沖縄や北海道も影響が大きいと考えられます。

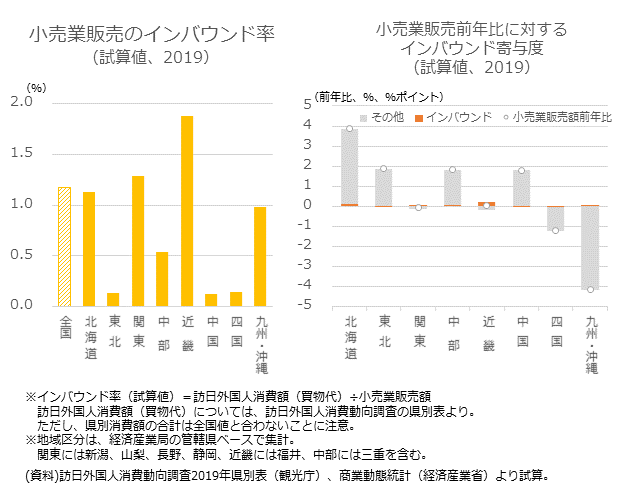

近畿と関東では小売業販売への影響も大きい訪日客の買物代

ちなみに、訪日外国人消費のうち買物代が、小売業販売額に占める割合(下記左のグラフ)を試算すると、2019年は全国値で1.2%。全国値より高い地域は近畿と関東で、特に近畿は2%近くになります。(こちらも地域区分は経済産業局の管轄区域となっています。ご注意ください(注2)。)

先ほどの旅行消費額のインバウンド率等と比較すると小さい印象ですが、これは、買物代になると住民の消費の割合が大きくなるためです。ただ、2019年の小売業販売額の前年比がほぼ横ばいとなった近畿と関東について、小売業販売額の前年比伸び率に対する、訪日外国人消費(買物代)の寄与度(影響度)を試算すると、インバウンド以外の低下寄与をインバウンドの上昇寄与が補っていたことが分かります。

このことからも、インバウンド需要の蒸発は、特に近畿や関東では小売業販売への影響も大きいとみられます。

今はインバウンドのみならず日本人の旅行者も減っていますが、インバウンドの戻りは日本人旅行者より遅いと考えられ、インバウンド需要蒸発の影響は長引くことが想定されます。

(注1)地域別の旅行消費額インバウンド率については、都道府県間の交通費は含まない試算のため、実際の各地域内での旅行消費額のインバウンド率とはずれが生じうる。あくまで地域間比較の参考として参照のこと。

(注2)<経済産業局の管轄都道府県について>

北海道:北海道

東北:青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

関東:茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野、静岡

中部:富山、石川、岐阜、愛知、三重

近畿:福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山

中国:鳥取、島根、岡山、広島、山口

四国:徳島、香川、愛媛、高知

九州:福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島

沖縄総合事務局(内閣府):沖縄

ただし、小売業販売への影響分析においては、統計の制約から九州と沖縄を統合している。

また、インバウンド率は、上の同一地域区分内でも都道府県ごとに差があることに注意。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)