-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 同じ食料品流通ビジネスでも、卸と小売で動きに差あり;その背景には、外食ビジネスと「食品流通の多様化」

同じ食料品流通ビジネスでも、卸と小売で動きに差あり;その背景には、外食ビジネスと「食品流通の多様化」

上り調子の卸、低下基調の小売

飲食関連産業の動向を指標化した「フード・ビジネス・インデックス(FBI)」のうち、食料品流通業指数の内訳系列の動きを見てみると、飲食料品小売業指数、百貨店飲食料品小売指数など3つある小売系列は全て低下傾向であることが分かります。しかし、飲食料品卸売業指数(水色)だけは、足元の2四半期は低下しているものの、長期で見ると上昇傾向であることが見て取れます。

同じ流通業の中で、小売と卸で活況度合いが逆に向いているというのは、少し不思議な気もします。この違いは一体どこから来るのでしょうか。

外食は伸びている

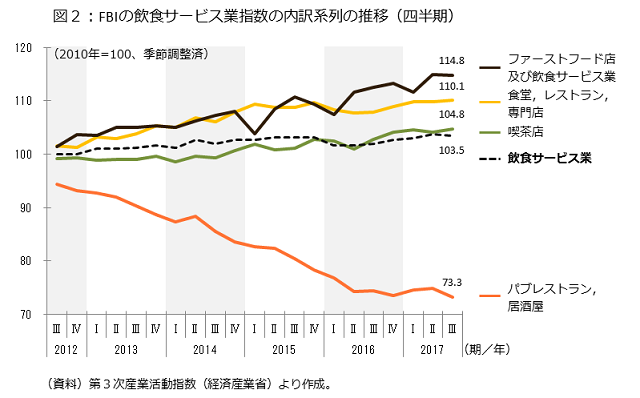

同じくFBIのうち、飲食サービス業指数(=外食)の内訳系列の動きを見てみます。すると、「パブレストラン,居酒屋」(オレンジ色)、いわゆる飲み屋さんは長期低落傾向にありますが、その他の「ファーストフード店及び飲食サービス業」や「食堂,レストラン,専門店」などウェイトが高い(影響力の大きな)系列は上昇傾向が続いており、飲食サービス業全体としても横ばいから僅かに上昇傾向と言えそうです。

飲食料品卸売業が上昇している要因の一つには、このように伸びている外食産業向けにも商品を卸しているということもありそうです。

他業態の食品販売も伸びている

今度は小売について、もう少し詳しく見てみます。実は、飲食料品を小売しているお店は、飲食料品小売業のお店とは限らないのです。

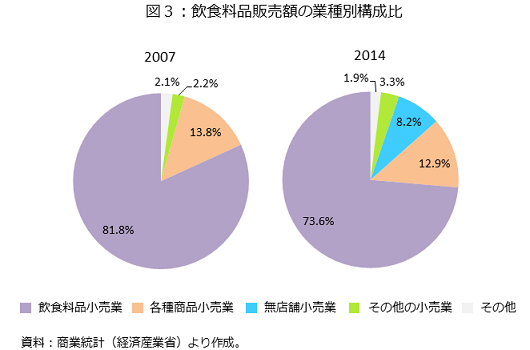

下のグラフは2007年と2014年の飲食料品の小売販売額を、その小売店の業種ごとに分類してみたものです。やはり、一番多いのは飲食料品小売業のお店の販売額で、その割合は、2007年では80%を超えていました。しかし、2014年には73.6%まで低下しています。

また、次に多い各種商品小売業(百貨店や総合スーパーなど)の割合も低下しています。

他方、シェアを伸ばしているのは、2014年調査から新設された無店舗小売業とその他の小売業のお店の飲食料品販売額です。構成比8.2%の無店舗小売業のうち、大部分の5.1%は通信販売・訪問販売小売業者さんによって販売された飲食料品の売上です。また、3.3%分を売り上げているその他の小売業のうち、1.8%分はドラッグストアで販売される飲食料品の売上です。

このように、飲食料品小売の販売額のうち、4分の1は、飲食料品小売店以外のお店で売られており、特に、通信販売やドラッグストアという飲食料品流通ルートの存在感が大きくなっているのです。

飲食料品卸と小売の動きの差の背景とは?

飲食料品流通ビジネスでは、卸と小売の動きに差があります。その背景には、「外食ビジネス」と「飲食料品流通の多様化」があるようです。

昨今増加している単身世帯の飲食料品への支出の中では、外食費がトップだそうです(平成26年全国消費実態調査)。また、飲食料品を買うにしても、食品スーパーに買いに行くというよりも、便利な通信販売やドラッグストアでという人も増えているのでしょう(ちなみに、コンビニエンスストアは、飲食料品小売業のお店として位置づけられます)。

一見、連動して動いて当然のデータが不可思議な動きをしている背景を探ると、意外なことが分かってくる、これも、産業データを読み解いてみる醍醐味なのではないかと思います。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)