11.コンピュータ、エレクトロニクス、通信 (別表第1の7項、8項、9項、10項等)

| ▼Q1:質問 2018/1/22 貨物等省令第6条第1号ワ(二)2や同条10号ロ(三)に規定されている「処理」としてはどのようなものがあげられるでしょうか。 |

| ▲A1:回答 「処理」とは、外部からの情報を伝送する信号を処理することであって、高速フーリエ変換、ウォルシュ変換その他の領域間の変換、時間圧縮、フィルター処理、抽出、選択、相関、たたみ込みその他これらに類するアルゴリズムを用いることをいいます。 |

| ▼Q2:質問 2013/2/8 フォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラの性能が最大フレーム速度9ヘルツ以下である場合には規制非該当となっておりますが、このカメラに組み込まれたフォーカルプレーンアレー自体が光検出器として該当である場合には、光検出器としての輸出許可申請が必要でしょうか。 |

| ▲A2:回答 フォーカルプレーンアレーがカメラの部分品として組み込まれている場合、カメラとしてのみ判定することとなりますので、カメラ自体が非該当であれば輸出に際して、輸出令別表第1の10(2)の項/貨物等省令第9条第三号に基づく許可申請は不要となります。 なお、ここで言うカメラの部分品として組み込まれているとは、フォーカルプレーンアレーが接着・半田付けされているなど分離しがたい状態となっている場合や、価額がカメラ本体の価額の10%を超えない場合を指します。 詳しくは「輸出貿易管理令の運用について(1 輸出の許可 1-1(7)(イ) 輸出令別表第1の解釈)」を参照ください。 |

| ▼Q3:質問 2013/2/8 平成21年10月1日より施行の輸出令別表1の7の項/貨物等省令第6条の対象となる炭化けい素などの「基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム」とは、どのようなものまでが含まれるのでしょうか。 |

| ▲A3:回答 輸出令別表1の7の項/貨物等省令第6条の対象は、炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム、窒化アルミニウムガリウムからなる、半導体素子の材料物質であり、インゴット、ブールをはじめ、最終的な形状である基板に至るまでのあらゆる形状(ウエハーなども含まれます。)が含まれます。ただし、半導体素子の材料となりえないものについてはその形状を問わず対象には含まれません。 |

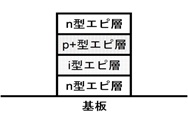

| ▼Q4:質問 2013/2/8 輸出令別表第1の7の項/貨物等省令第6条の解釈「Ⅲ-V族化合物」は、GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, InGaP, InAlP又はInAlGaP(注)のP型エピタキシャル層を1層以上有する基板であって、当該P型エピタキシャル層がN型層に挟まれていないものを除く。」と記載されているが、「N型エピタキシャル層でP型エピタキシャル層を挟んでいる状態に、N型エピタキシャル層とP型エピタキシャル層の間にI型(Intrinsic)エピタキシャル層(ノンドープ層)等が形成されている場合も規制されていると考えてよろしいでしょうか。  * i型はアンドープとも呼ばれ、"層"の名称はその役割で決められることが多く、多数ある。 (傾斜層(grading)、ショットキー層、スペーサ層、バッファ層、チャネル層、電子供給層など) |

| ▲A4:回答 「Ⅲ-V族化合物」に関する解釈においては、「GaN, InGaN, AlGaN, InAlN, InAlGaN, GaP, InGaP, InAlP又はInAlGaP(注)のP型エピタキシャル層を1層以上有する基板であって、当該P型エピタキシャル層がN型層に挟まれていないものを除く。」と記載されていますが、これは、「NPN」というトランジスタ構造を有するものを規制対象とし、それ以外のもの(例えばNP型やPN型のようないわゆるダイオード構造を有するもの等)については規制対象から除外することを目的とした解釈となっています。 従って、NPNというトランジスタ構造を有していれば、例えば上記例図にあるように各層の間に「i型層」が形成されているものであっても該当となります。 (注):「窒化ガリウム、窒化インジウムガリウム、窒化アルミニウムガリウム、窒化インジウムアルミニウム、窒化インジウムアルミニウムガリウム、リン化ガリウム、リン化インジウムガリウム、リン化アルミニウムインジウム又はリン化インジウム ガリウムアルミニウム |

| ▼Q5:質問 2013/2/8 海外旅行や出張でパソコンを海外に持ち出したいのですが、何か手続きは必要ですか? |

| ▲A5:回答 持ち出そうとするパソコンが輸出令別表1の8の項 / 貨物等省令第7条の規定若しくは輸出令別表1の9の項/貨物等省令第8条の規定に該当する仕様のものであれば、海外持ち出しに際して輸出許可申請が必要になります。持ち出そうとするパソコンが輸出規制の対象となるか否かは、製造メーカーの輸出管理セクションか販売店にお問い合わせください。(なお、現在、一般の市場で広く販売されているほとんどのノート型PCは輸出許可申請が必要とはならないと推測されます。) ただし、高性能なものであっても、短期間の海外旅行や出張などの場合に限っては、持ち出そうとするパソコンが暗号機能を有したコンピュータ(貨物等省令第8条第九号に該当)であっても、一時的に出国する者が携帯するものや、税関に申告の上別送するもので、本人の使用に供すると認められるものであれば、輸出許可申請の手続は不要です。 |

| ▼Q6:質問 2020/1/22 貨物等省令第6条第十号において、「アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置」が規制対象となりましたが、イメージスキャナ装置や、イメージスキャナ装置に内蔵されているアナログデジタル変換器はどのように考えればよいでしょうか。 |

| ▲A6:回答 貨物等省令第6条第十号は、「アナログデジタル変換器のうち、アナログデジタル変換を行う機能を有するモジュール、組立品又は装置」を規制しています。紙に描かれた絵や文字や写真などを読み取り、画像データとして取り込むための装置であるイメージスキャナ装置は、それ自身はアナログデジタル変換器にはあたらず、当該項番では規制されません。一方、イメージスキャナ装置に内蔵しているアナログデジタル変換器は当該項番の規制対象です。ただし、当該アナログデジタル変換器が「輸出令別表第1の1の項から15の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物に使用するように特別に設計したものまたは、これと同じ機能特性のもの」に当たるのであれば、通達解釈「輸出令別表第1の7の項の経済産業省令で定める仕様のもの」により、当該貨物の項番で判定すべきものであり、7の項で判定する必要はありません。 また、当該アナログデジタル変換器が「貨物の部分をなしているものであって、当該他の貨物の主要な要素になっていない又は当該他の貨物と分離しがたいと判断されるもの」に当たるのであれば、運用通達により、1の項から15の項までの中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして取扱うことができます。 |

| ▼Q7:質問 2018/1/22 貨物等省令第8条第九号イ(十五)の「特定の民生産業用途」とはどのようなものを指すのでしょうか。また、本規定により輸出許可が不要となりうる暗号機能とはどのようなものを指すのでしょうか。 |

| ▲A7:回答 「特定の民生産業用途」に関するワッセナー・アレンジメント合意の趣旨としては、当該貨物が鉄道や航空、道路など公共交通事業、病院、電気、ガス、上下水道などのインフラ事業、郵便事業、宅配サービス、銀行業務等のために用いることを指しています。なお、警察や消防等の公共サービスは「特定の民生産業用途」に含まれません。 また、特定の民生産業用途の携帯用電話機端末等が有する暗号機能であって、本規定により輸出許可が不要となりうるものとは、携帯電話としての基本的通信機能(電話、データ通信)に係る暗号機能の他、GPS、スマートカード、カメラ、Bluetooth、無線LAN等の付加的機能に係る暗号機能も含まれます。 |

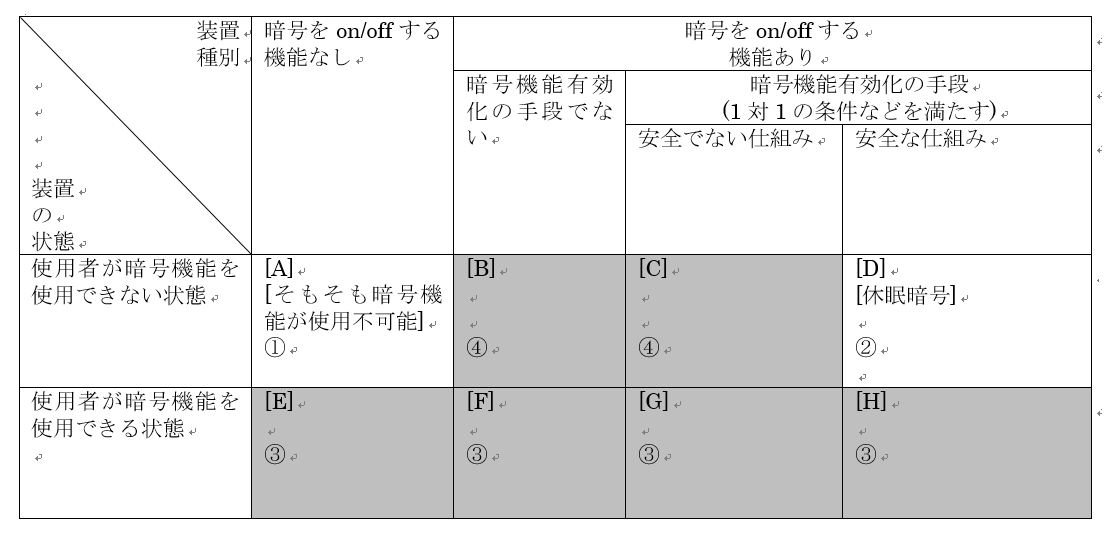

| ▼Q8:質問 2019/1/9 貨物等省令第8条第九号イの括弧書きに「当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。) 又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるものに限る。」とありますが、この限定条件を満たさないことを理由に規制を受けないものは、どのようなものでしょうか。 |

| ▲A8:回答 以下の①及び②は、この限定条件を満たさず、規制を受けないと考えられます。 ①暗号をon/offする機能がなく、そもそも暗号機能が使用不可能なもの[A] ②暗号をon/offする機能があり、潜在的には暗号機能を有しているものの、普段は当該暗号機能が使用できない状態になっており、安全な仕組みの暗号機能有効化の手段(ライセンスキー等)を用いて暗号機能を有効化することによってのみ、使用者が暗号機能を使用できる状態にすることができるもの(休眠暗号)[D] 一方で、以下の③及び④はこの限定条件を満たし、規制を受けます。 ③当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。) 例:・暗号をon/offする機能がなく、使用者が暗号機能を使用できる状態のもの (例えば、輸出する時点で既に貨物の暗号機能が使用できる状態にあり、当該貨物の需要者が、その暗号機能をそのまま使用できるもの)[E] ・暗号をon/offする機能があり、暗号機能有効化の手段以外の手段(例えば、装置や顧客と一対一で対応しない仕組みを用いた手段)を用いて暗号機能が有効化されており、使用者が暗号機能を使用できる状態のもの[F] ・暗号をon/offする機能があり、暗号機能有効化の手段(安全な仕組みでないもの)を用いて暗号機能が有効化されており、使用者が暗号機能を使用できる状態のもの[G] ・暗号をon/offする機能があり、暗号機能有効化の手段(安全な仕組みであるもの)を用いて暗号機能が有効化されており、使用者が暗号機能を使用できる状態のもの[H] ④安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるもの※ 例:・暗号をon/offする機能があり、潜在的には暗号機能を有しているものの、普段は暗号機能が使用できない状態になっており、暗号機能有効化の手段以外の手段(例えば、装置と顧客と一対一で対応しない仕組みを用いた手段)を用いて使用者が暗号機能を使用できる状態にすることができるもの[B] ・暗号をon/offする機能があり、潜在的には暗号機能を有しているものの、普段は暗号機能が使用できない状態になっており、安全な仕組みでない暗号機能有効化の手段を用いて暗号機能を有効化することにより、使用者が暗号機能を使用できる状態にすることができるもの[C] ※暗号をon/offする機能ありとは、設計者・製造者により暗号機能を活性化させること、又は活性化させないことを選択できる機能を有するものいい、暗号をon/offする機能なしとは、当該機能がないものをいう ※「安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるもの」の考え方はQ19を参照。 「暗号機能有効化の手段」は運用通達・役務通達の解釈で、「製造者により提供される仕組み(装置若しくはプログラムと一対一で対応するもの又は一人の顧客が有する複数の同種の装置若しくはプログラムのために顧客と一対一で対応するものをいう。)によって、使用者が暗号機能を特別に有効化し、又は使用可能にするあらゆる手段であって、貨物又は技術によって実現されるものをいう。」と規定されていることを考慮して、上記①~④及びこれに関連する[A]~[H]を図示すると、以下のようになります。網掛け部([B][C][E][F][G][H])が、省令第8条第九号イの括弧書きにより規制を受ける箇所で、それ以外([A][D])が規制を受けない箇所になります。  |

| ▼Q9:質問 2019/1/9 貨物等省令第8条第九号ロや第21条第1項第十六号及び第十七号で規定されている「ある貨物」及び「あるプログラム」とは具体的にはどのようなものなのでしょうか。 |

| ▲A9:回答 潜在的には貨物等省令第8条第九号イに該当する暗号機能を有している貨物又はプログラムであって、普段は暗号機能が使用できない状態になっており、暗号機能有効化の手段(ライセンスキー等。安全な仕組みであるか否かは問わない)を用いることによってのみ当該暗号機能が有効化するようなものを想定しています。 なお、「ある貨物」には、電子組立品やモジュール、集積回路及びこれらの部分品等、潜在的に該当の暗号機能を有するものであれば対象として含まれます。また「あるプログラム」には、潜在的に該当の暗号機能を有するプログラムであって、暗号機能有効化の手段(ライセンスキー等。安全な仕組みであるか否かは問わない)を用いることによってのみ貨物等省令第21条第1項第九号に該当となるようなアプリケーションプログラムが含まれます。 同様に該当の暗号機能を有する装置の機能を実現するためのプログラムなども、潜在的に該当の暗号機能を有するものであれば対象として含まれます。 |

| ▼Q10:質問 2018/1/22 貨物等省令第8条第九号イ(七)から(十)までのいずれにも当たらないことにより非該当となる装置にはどのようなものがありますか。 |

| ▲A10:回答 現在、暗号機能が搭載された高機能の製品が多種多様に存在しています。暗号機能を有する装置であって、貨物等省令第8条第九号イの配下の(七)から(十)までのいずれの記述にも当たらないものは、第九号又は第九号イの柱書きに当たるか否かに関わらず、副次的な暗号装置として非該当になります。言い換えるとこの副次的暗号装置は、以下の(1)および(2)の条件を満足するものです。 条件(1):以下のいずれにも当たらないもの。 1. 情報システムのセキュリティ管理機能を主たる機能として有するもの 2. デジタル通信装置、有線若しくは無線回線網による電気通信回線を構築、管理又は運用するための装置 3. 電子計算機若しくは情報の記録及び保存若しくは処理を主たる機能として有するもの 条件(2):暗号機能が、装置の主たる機能の支援のためにのみ用いられているもの、又は主たる機能以外の機能を支援するためであって、規制されない暗号貨物若しくは暗号プログラム(公知のプログラムを含む)を組み込んで実現されているもの また、貨物等省令第21条第1項第九号に「貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの」のプログラムの規制がありますが、第8条第九号イの配下の(七)から(十)までのいずれの記述にも当たらない貨物(副次的暗号装置)と同等の機能を有するプログラムは、副次的暗号プログラムと呼ばれており非該当になります。OS等の電子計算機を使用するためのプログラムは副次的暗号プログラムにはなり得ませんが、アプリケーションプログラムについては、要件を満たせば、副次的暗号プログラムとして貨物等省令第21条第1項第九号に非該当と判定できます。 別紙1に「副次的暗号装置」又は「副次的暗号プログラム」の適用可能な例を、別紙2に適用不可の例を示します。・別紙1 別紙1に記載されている製品例は、条件(1)の要件を満たすと判断できるため、暗号機能が、条件(2)の要件を満たすことが確認できれば、副次的暗号装置又は副次的暗号プログラムとして非該当と判定できます。一方、別紙2に記載されている製品は、条件(1)を満足しないため、副次的暗号装置又は副次的暗号プログラムとはなりません。 なお、例えば、複合機として製品化している場合には、それぞれの機能毎に条件(1)及び条件(2)の適用可否を検討してください。 |

| ▲このページの先頭へ |

| ▼Q11:質問 2019/1/9 弊社では国外企業との共同生産を行っており、暗号機能を有するある部品を暗号機能を休眠させた状態で国外企業へ輸出し、現地で暗号機能を有効化させて組み立てを行っています。この場合、国外企業へ部品を輸出する段階では、当該部品は貨物等省令第8条第九号イの括弧書きの「当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。)又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるもの」にあたらない休眠暗号として、外為法の許可は不要なものと見なしてよいでしょうか。 |

| ▲A11:回答 当該部品の暗号機能が、安全な仕組みの暗号機能有効化の手段によってのみ使用可能となるものであれば、外為法の許可は不要なものと解されますので、運用通達中の解釈規定についても御参照いただいた上で該非判定を実施してください。 |

| ▼Q12:質問 2019/3/6 暗号機能を有するソフトウェア製品があります。この製品をインストールする際には、ライセンスキーを入力することが必要であり、当該ライセンスキーはソフトウェア製品のパッケージの中に記載されています。このような場合、販売管理を目的としているライセンスキーは「暗号機能有効化の手段」に係る技術として貨物等省令第21条第1項第十六号の規制の対象となるのでしょうか。 |

| ▲A12:回答 「暗号機能有効化の手段」となるライセンスキーは、運用通達の解釈に規定される要件を満たすものです。すなわち、暗号機能を有効化し、又は使用可能にするために、製造者により提供される仕組みによって管理されているものに限定されています。 御質問のライセンスキーが、暗号機能を有効化し、又は使用可能にすることを目的としたものではなく、販売管理を目的として設計されたものであることが客観的に明らかな場合は、「暗号機能有効化の手段」とはならないと考えられ、貨物等省令第21条第1項第十六号の規制の対象とはなりません。 なお、暗号機能を実現するプログラムであるソフトウェア製品自体は、貨物等省令第8条第九号イの括弧書きの「当該暗号機能を使用することができるもの」に該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するプログラムとなるため、 貨物等省令第21条第1項第九号の規制の対象となります。 |

| ▼Q13:質問 2019/1/9 海外工場で携帯電話の製造を行うに当たり、その部品となる集積回路の機能全体を休眠させた状態で輸出を行い、海外工場で当該集積回路の機能を有効化させます。一連のプロセスはファームウェアを用いて行うものであり、集積回路の機能の一部には暗号機能も含まれます。この時、当該暗号機能は貨物等省令第8条第九号イの括弧書きの「当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。)又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるもの」にあたらない休眠暗号として、外為法の許可は不要なものと見なして良いでしょうか。 |

| ▲A13:回答 当該ファームウェアにより制御される機能の一つとして暗号機能が含まれている場合において、当該暗号機能が貨物等省令第8条第九号イの括弧書きの「当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。)又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるもの」にあたらない休眠暗号であれば、外為法の許可は不要なものと解されます。その際、当該ファームウェアは、当該集積回路の複数の機能に対応するようなものであっても、当該ファームウェアが当該暗号機能の有効化を目的(又は目的のひとつ)として設計されたものであれば、貨物等省令第21条第1項第十七号に該当するものとして外為法上の許可が必要となります。 |

| ▼Q14:質問 2019/2/8 コンピュータプログラムを輸出するのですが、そのために許可が必要ですか。 |

| ▲A14:回答 プログラムは技術情報となるので、プログラムの内容によって役務取引許可が必要となることがあります。 |

| ▼Q15:質問 2013/2/8 貨物等省令第22条第3項第1号中「光学的被膜の厚さに係る均一度が99.5パーセント以上のもの」とありますが、これは何をもって「99.5パーセント以上」であることを判断すればよいのでしょうか。 |

| ▲A15:回答 光学的被膜の厚さについて、最大値と最小値の差が、99.5パーセント以上にするための技術が規制されることになります。 |

| ▼Q16:質問 2018/1/22 貨物等省令第21条第1項第九号では「プログラムであって、第8条第九号イ若しくはハからホまで、第十号又は第十一号のいずれかに該当する貨物の有する機能と同等の機能を有するもの、当該機能を実現するためのもの又は当該機能のシミュレーションを行うことができるもの」を許可対象として規定していますが、第8条第九号に規定する除外規定(第九号イ(十一)から(二十)まで、又は第九号ヘのいずれかに該当するもの)に規定する貨物に係る機能については、同様に第21条第1項第九号においても許可の対象には含めないものと解しても良いでしょうか。 |

| ▲A16:回答 御理解のとおりで差し支えありません。 |

| ▼Q17:質問 2019/1/9 暗号規制に該当する汎用MPUを外部から購入して自社で設計したボードに組み込みました。当該ボードを組み込んで使用者向けの製品を製造します。当該製品には、MPUメーカーから提供されるMPU用の専用OS上に、当該装置専用のアプリケーションを作成し、OSと共に当該製品に組み込んで販売します。当該製品で、使用者が操作パネルや操作ボタンを操作する等では当該製品に含まれている暗号機能を使用できないように設計している場合、当該製品に組み込んだMPUの暗号機能は貨物等省令第8条第九号イの括弧書きの「当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。)又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるもの」にあたらない「使用できない暗号」として非該当と考えてよいでしょうか。 |

| ▲A17:回答 「使用できない暗号」として非該当とするためには、下記の2条件を両方満たしている必要があります。 ①製品を使用する者が暗号機能を使用できないように設計されていること。 ②製品を使用する者以外の第三者も含む広く一般の使用者が暗号機能を使用できるように容易に改ざんできない様に管理されていること。 ご質問の内容からは、①の条件は満たされていると考えられますが、②の条件が満たされているのか判断できません。下記例示のような条件②を満たす機能を備えているか確認して下さい。確認した結果、②の条件も満たすのであれば「使用できない暗号」として非該当と判断して考えてよいでしょう。②の条件を満たしていないのであれば「使用できない暗号」として非該当にできません。 (例) ・製造者が設計した装置やボードの設計情報が製造者により厳格に管理され、汎用MPUを購入した第三者であっても容易に暗号機能を使用するようにできない。 ・MPUの暗号を使用できないように設計したプログラム(OS、アプリケーション)の設計情報が厳格に管理されており、実行形式でのみの提供で、いかなる形でもソースコードが提供されないため、第三者は暗号機能を使用するプログラムを作成することができない。 ・当該製品において、第三者がプログラム(OS、アプリケーション)を書き換える機能を提供しておらず、第三者が当該製品のプログラムを書き換えることができない。 ・当該製品において、当該製品のプログラム(OS、アプリケーション)を書き換えるために必要な情報が厳格に管理されていて、第三者が当該製品のプログラムを書き換えることができない。 |

| ▼Q18:質問 2019/1/9 貨物等省令第21条第1項に該当する暗号プログラムを含んだ、ソフトウェアソースコードパッケージを購入しました。このソフトウェアソースコードパッケージを組み込んで弊社製ソフトウェアを構築しました。ソースコードパッケージの提供メーカーからは、パッケージトータルでの組み込みリンク機能・動作保証がされており、この暗号アルゴリズム部分をはずすこと無く、組み込みを行っています。暗号機能は、弊社ソフトウェア製品として使用しておらず、弊社ソフトウェアの使用者からも一切、アクセスできないように設計しており、設計情報は弊社内で厳格に管理されています。弊社製ソフトウェアはオブジェクトモジュールでのみ使用者に提供されます。 この場合、上記の弊社製ソフトウェアに内含される暗号機能は、貨物等省令第8条第九号イの括弧書きの「当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。)又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるもの」にあたらない「使用できない暗号」であり、弊社製ソフトウェアは第21条第1項第九号に非該当と考えてよいでしょうか? |

| ▲A18:回答 「使用できない暗号」として非該当とするためには、下記の2条件を両方満たしている必要があります。 ①製品を使用する者が暗号機能を使用できないように設計されている。 ②製品を使用する者以外の第三者も含む広く一般の使用者が暗号機能を使用できるように容易に改ざんできない様に管理されている。 当該ソフトウェアは、使用者が暗号機能を使用できない構成として設計されているのであれば条件①を満たしていると考えられます。また、独自に開発したソフトウェアの設計情報が製造者により厳格に管理されており、使用者にはオブジェクト形式でのみ提供され、いかなる形でもソースコードが提供されないのであれば、条件②を満たしていると考えられます。 したがって、当該暗号機能は、貨物等省令第8条第九号イの括弧書きの「当該暗号機能を使用することができるもの(当該暗号機能が有効化されているものを含む。)又は安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるものに限る。」にあたらず、「使用できない暗号」として解釈でき、当該ソフトウェアは貨物等省令第21条第1項第九号に非該当と考えてよいでしょう。 |

| ▼Q19:質問 2019/1/9 貨物等省令第8条第九号イの括弧書きの「安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるもの」とは、どのようなものを指すのでしょうか。 |

| ▲A19:回答 「暗号機能有効化の手段」は、装置や顧客と一対一で対応する仕組みとして、「安全な仕組みのもの」と「安全な仕組みでないもの」があり、このうち、「安全な仕組みのもの(暗号機能有効化の手段)」とは、「製品を使用する者以外の第三者を含む広く一般の使用者が、使用できない状態の暗号機能を容易に有効化できないように管理されている仕組みのもの」をいいます。 例えば、製造者により提供される仕組みが、装置又はプログラムと一対一で対応するものの、その仕組みの管理が稚拙又は杜撰なため、ある使用者が使用できない状態の暗号機能を有効化できる手段を容易に推測し、実現できるような場合は、その仕組みは暗号機能を容易に有効化できないように管理されているとはいえず、そのような仕組みのものは「安全な仕組みの暗号機能有効化の手段」とはいえません。 つまり、製造者により提供される仕組みの管理が稚拙又は杜撰な場合は、「安全な仕組みの暗号機能有効化の手段以外の手段で暗号機能を有効化できるもの」となります。 |

| ▼Q20:質問 2019/1/9 暗号機能有効化の手段を用いて暗号機能の全部又は一部を有効化できる装置があります。この装置は、使用者が暗号機能を使用するか否かの切替えができるので、市販暗号装置の要件である、貨物等省令第8条第九号ヘ(一)2の「当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使用する者によって変更できないもの」の要件を満たさず、市販暗号装置として非該当にはならないと考えるべきでしょうか。 |

| ▲A20:回答 いいえ。「暗号機能有効化の手段」は、運用通達と役務通達の解釈に、「使用者が暗号機能を特別に有効化し、又は使用可能にするあらゆる手段」とあり、使用者が暗号機能を利用するために特別に用意された手段であることが明記されています。従って、使用者が暗号機能有効化の手段を用いて、装置の暗号機能を有効化することは、装置が提供する暗号機能を使用者が選択しているにすぎず、暗号機能を変更しているわけではありません。 つまり、使用者が暗号機能有効化の手段を用いて、装置の暗号機能を有効化できる装置であっても、市販暗号装置の要件である、貨物等省令第8条第九号ヘ(一)2の「当該貨物の有する暗号機能を当該貨物を使用する者によって変更できないもの」の要件は満たします。また、役務通達の解釈で規定される市販暗号プログラムについても同様に考えることができます。 |

| ▼Q21:質問 2014/3/28 輸出貿易管理令別表第1の7項(13)の周波数分析器につき質問があります。 「貨物等省令第6条第十二号ニ(二)」と「輸出令別表1中解釈を要する語「実時間帯域幅」」の中に「ギャップ」という言葉が使用されております。この「ギャップ」の意味は、何を指すのでしょうか? |

| ▲A21:回答 周波数分析器のカタログなどで使われている「ギャップ」とは「被測定信号を取り込む際にデータ欠損の原因となる、標本信号の取り込み時間と取り込み時間の間隔」を指しています。 一方、無線周波数分析器を使用したパルス信号等の解析においては、被測定信号の立ち上がりまたは立ち下がり時を含んだ標本信号は、被測定信号が立ち上がる前または立ち下がった後の被測定信号が存在しない時間を含んでおり、貨物等省令第6条第十二号ニの関連条文等の規定にある「ギャップ」は、この「標本信号内の被測定信号が存在しない時間」のことを言います。 |

| ▼Q22:質問 2018/1/22 <市販前製品/部分品の市販暗号除外適用> 既に主たる機能が同等の暗号化製品が市販された製品で別紙1に示す標準規格等が公開された民生用途の製品に対して、市販を開始する前に国際機関での認証や、海外での接続テストなどの評価を行うため、又はセールスサンプルとして輸出します。これらの製品は暗号機能を有していますが、貨物等省令第8条第九号ヘ(一)1の要件を満たすと判断し、更に同号ヘ(一)2及び3の要件も満たせば市販暗号除外を適用し非該当として輸出することは可能ですか? |

| ▲A22:回答 別紙1に示す一般に市販を行うことを目的とした製品であって、別紙2に示す暗号機能が確定し製品の開発が完了しているものであれば、市販前のプロトタイプやセールスサンプルであっても下記の①から⑤の条件を全て満たす場合には貨物等省令第8条第九号ヘ(一)1の要件を満たすとの判断が可能です。 <市販前のプロトタイプ、セールスサンプルでも市販暗号除外が適用できる条件> ①

一般に市販されている別紙1に示す製品と同種の製品であること。 ②

暗号機能が既に市販されている製品に使われているもの又は公開された暗号標準に基づいたものであること。 ③

別紙2に示すように開発・設計が完了し(最終評価を残しているものを含む。)、暗号機能が確定していること。 ④

貨物等省令第8条第九号ヘ(一)の要件が書面により確認できること。(販売要件については、販売計画書、製品発表資料、販売会社との販売契約書等、販売予定が書面により確認できればよい。) ⑤

使用者が特定されていること。 上記の5つの条件を全て満たす場合で、更に同号ヘ(一)2及び3の要件も満たすことが書面によって確認されるものであれば、同号ヘ(一)の市販暗号除外を適用し、輸出令別表第一の9の項(7)に非該当と判定することが可能です。 また、輸出令別表第一の9の項(7)に非該当と判定された品目は、輸出令別表第一の16の項の貨物としてキャッチオール規制の確認を行い、その結果も含め、判定記録を残すようにしてください。 尚、プログラムについても同様の考え方により、役務通達の外為令別表中の解釈を要する語の9の項「貨物等省令第21条第1項第七号、第八号の二、第九号、又は第十七号の規定中のプログラム(第七号又は第八号の二にあっては第8条第九号又は第21条第1項第九号(第8条第九号に係るものに限る。)に限り、第九号にあっては第8条第九号に係るものに限る。)」の除外の適用が可能です。 |

| ▼Q23:質問 2020/1/22 貨物等省令第8条第九号イ(四)から(六)までに規定されている非対称アルゴリズムの暗号はどのようなものでしょうか。 |

| ▲A23:回答 量子コンピュータによって既存の非対称アルゴリズムが解読されるリスクの出現に対し、量子コンピュータの能力に対しても安全な(=現実的な時間では解けない)新しい非対称アルゴリズムが提案されています。これらの非対称アルゴリズムは、耐量子暗号、ポスト量子暗号、PQC(Post-Quantum Cryptography)などとも呼ばれていますが、一般的には、耐量子コンピュータ暗号と総称されています。耐量子コンピュータ暗号の内、安全性が、「格子に関連する最短ベクトル又は最近ベクトルの探索問題に基づくもの」が貨物等省令第8条第九号イ(四)に、「超特異楕円曲線間の同種写像の探索問題に基づくもの」が同号イ(五)に、「ランダム符号の復号問題に基づくもの」がイ(六)に規制されました。ただし、これらの耐量子コンピュータ暗号は、 研究中の段階であり、使用する鍵の長さなどはまだ確定していないため、同号イ(一)からイ(三)の既存の非対称アルゴリズムにある512ビットや112ビットのような規制値はなく、アルゴリズムそのものが規制されています。なお、貨物等省令第8条第九号ハに「量子暗号を用いるように設計し、又は改造したもの」(量子暗号)が規定されていますが、耐量子コンピュータ暗号とは異なるものです。 |

| ▼Q24:質問 2020/1/22 貨物等省令第8条第九号イ(二十)の「民生産業用途」と、貨物等省令第8条第九号イ(十五)の「特定の民生産業用途」とは、どのような違いがあるのでしょうか。 |

| ▲A24:回答 Q&A7にありますように貨物等省令第8条第九号イ(十五)の「特定の民生産業用途」には、警察や消防等の公共サービスは含まれませんが、貨物等省令第8条第九号イ(二十)の「民生産業用途」には、このような制限はありません。 |

| ▼Q25:質問 2020/1/22 貨物等省令第8条第九号イ(二十)の「任意でないデータ」はどのようなものでしょうか。 |

| ▲A25:回答 「任意でないデータ」は、運用通達の解釈では、「システムの安定性、性能又は物理的測定に直接的に関連するセンサーのデータ又は計測したデータ(温度、圧力、流速、質量、体積、電圧、物理的位置など)であって、当該貨物を使用する者によって変更できないものをいう。」となっています。例えば、機器が設置された場所の緯度や経度、温度、湿度等の物理的な情報を送受信する事で成り立つサービスにおいて、センサーやデバイスで計測した物理的な情報を収集する「ネットワークに接続する民生産業用途のために設計した」端末とネットワーク装置の間、あるいは、ネットワーク装置の間で直接的に送受信するデータをいいます。送受信するデータは、センサーやデバイスで計測した物理的な情報であれば特に制限はありませんが、使用する者によって変更できないことが条件となります。 |

| ▼Q26:質問 2019/1/9 貨物等省令第6条第5号の改正により、一次セルの規制範囲が拡大されましたが、二次セルについて、従来からの取り扱いに変更はありますか。 |

| ▲A26:回答 二次セルについて、貨物については従来通りの取り扱いですが、技術については注意が必要です。 省令による規制範囲の変更は「一次セル」=「外部電源から充電できるように設計されていないもの」が対象であり、 「二次セル」=「外部電源から充電できるように設計されているもの」についての変更はありません。二次セル製品を貨物として輸出する場合は、従来通りの取り扱いとなります。 他方、装置を付加する等により外部から充電できないよう設計することで、二次セルの技術を用いた一次セルを製造することは可能です。 このため、二次セルの技術であっても、当該技術が一次セルの規制(※)の性能に到達するために必要な技術である場合には、リスト規制技術に該当します。 従って、このような技術を海外において提供する等の取引を行う場合には許可申請が必要になります。 また、このような技術を保有する日本企業に対して外国投資家が投資を行う場合には、対内直接投資等にかかる事前届出等が必要な場合があります。 (※)一次セルであって、20度の温度におけるエネルギー密度及び電力密度が次のいずれかに該当するもの (一)エネルギー密度が550ワット時毎キログラムを超え、かつ、連続的な電力密度が50ワット毎キログラムを超えるもの (二)エネルギー密度が50ワット時毎キログラムを超え、かつ、連続的な電力密度が350ワット毎キログラムを超えるもの |

| ▼Q27:質問 2021/3/15 貨物等省令第19条第3項第5号で規定される技術はどのようなものですか。 |

| ▲A27:回答 本規制は、直径300ミリメートルのシリコンウエハの外周の除外領域を2ミリメートル以下としたシリコンウエハの製造工程における①スライシング②研削③ポリッシング(研磨)技術のうち、長さ26ミリメートル×幅8ミリメートルの長方形に分割されたいずれの領域においても平坦度が20ナノメートル以下を達成するために必要な技術が対象となっています。 ①~③の各工程において、副資材、加工条件、設備を適切に組み合わせ、平坦度が20ナノメートル以下を達成するための手順や加工装置に格納される加工条件の技術データが規制対象となっております。また、①~③の各工程における前述の手順や技術データ(レシピ含む)を個別に提供する取引であっても、平坦度が20ナノメートル以下を達成するために必要な技術であれば、役務取引許可が必要です。 ※レシピとは、半導体製造装置に対する命令や設定、パラメータなどのセットでウエハの処理条件を決定する技術データを指します。 |

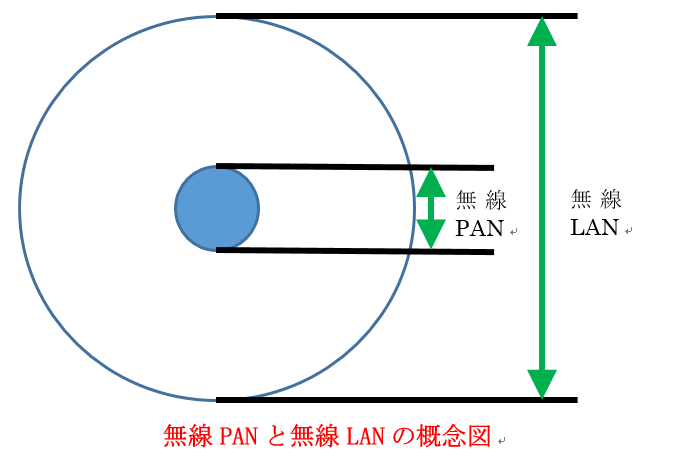

| ▼Q28:質問 2021/1/27 貨物等省令第8条第九号イ(十六)で規制除外されている無線パーソナルエリアネットワーク(無線PAN)には、どのような種類があるのでしょうか。 |

| ▲A28:回答 無線パーソナルエリアネットワークは、個人又はデバイスコントローラーが物理的に近接する範囲で使われる近距離無線通信であり、代表的なものにBluetooth(IEEE* 802.15.1)がありますが、他にもZigBee (IEEE 802.15.4)、 Wi-SUN(IEEE 802.15.4g)、UWB、Z-WAVEなどがあります。 これらが、公開された若しくは商業用の暗号標準のみを用いたものであれば、バージョンや仕様によらず貨物等省令第8条第九号イ(十六) で除外されます。なお、Wi-Fi(IEEE 802.11)は、無線ローカルエリアネットワーク(無線LAN)であり、運用通達「パーソナルエリアネットワーク」に「ローカルエリアネットワークは、パーソナルエリアネットワークの範囲を地理的に超えるものをいう。」(PANとLANの概念図参照)とあります通り、無線パーソナルエリアネットワークの範疇に入りませんので、貨物等省令第8条第九号イ(十六) では除外されません。 * IEEE:The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.(米国電気電子学会)  無線PANと無線LANの概念図 |

| ▼Q29:質問 2022/12/22 輸出令別表第1の7の項(2)/貨物等省令第6条第二号カの送受信モジュール等は、汎用に設計されたものが対象であって、例えば、輸出令別表第1の9の項(1)/貨物等省令第8条第二号の伝送通信装置に使用するように専用設計された部分品である場合は、同号カによる該非判定は不要と考えてよいでしょうか。 |

| ▲A29:回答 輸出令別表第1の7の項に該当する貨物の一部は、運用通達において、「輸出令別表第1の7の項の経済産業省令で定めるもの」の解釈を規定しています。 ①

輸出令別表第1の1の項から15の項までの中欄に掲げられた貨物(リスト規制該当貨物)に使用するように特別に設計した場合又はこれと同じ機能特性のもの(専用設計品)は当該別の貨物の部分品として判定する。 ②

リスト規制に非該当の貨物に使用するように設計されたものを除く(規制対象外)。 従来、貨物等省令第6条第二号カは、上記の解釈の適用対象であったため、①リスト規制該当貨物に使用するように特別に設計された部分品である場合は、当該他の貨物の規定に基づく判定をし、②リスト規制非該当貨物に使用するように設計された部分品である場合は規制対象外でしたが、2022年12月6日施行の改正により、上記の解釈の適用外となったため、今後は、他の貨物の専用設計品であっても、同号カに基づく該非判定が必要となります。 したがって、輸出令別表第1の9の項(1)/貨物等省令第8条第二号の伝送通信装置に使用するように専用設計された送受信モジュールは、同号の伝送通信装置の部分品として判定するとともに、貨物等省令第6条第二号カでも判定しなければいけません。 なお、同号カに該当する送受信モジュール等が「貨物の部分をなしているものであって、当該他の貨物の主要な要素になっていない又は当該他の貨物と分離しがたいと判断されるもの」に当たるのであれば、運用通達により、1の項から15の項までの中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして取扱うことができます。 |

| ▼Q30:質問 2023/5/16 輸出令別表第1の7(16)該当の半導体製造装置について、それ専用に設計させたビスや平板を曲げたカバーがあり、他の物には使用できません。通常の方法で誰でも作れる単なるビスと平板です(鉄製)。カバーは単に平板をひと曲げしたものです。これも該当とすべきでしょうか?また、その判断基準を教えてください。 |

| ▲A30:回答 輸出令別表第1の7の項(16)に該当する専用部分品の判定基準は、「該当の半導体製造装置に使用することを意図して設計したか」、かつ「当該装置が該当となる機能・特性に必要不可欠であるか」です。ご質問のビスや平板を曲げたカバーは、該当となる機能・特性に必要不可欠なものにあたらないと判断できるのであれば非該当の判定になります。例えば、該当のイオン注入装置用に専用設計された部分品が、輸出令別表第1の7の項(16)、省令第6条第十七条ロに該当と判定されるのは、次のいずれかの機能・特性に必要不可欠のものに限られます。 (一)(削除) (二)水素、重水素又はヘリウムイオンを注入する場合、ビームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動する (三)直接描画を行うことができる (四)加熱された半導体材料の基板へ酸素を注入する場合、ビームエネルギーが65キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が45ミリアンペア以上で注入が可能である (五)600度以上の温度に加熱された半導体材料の基板へシリコンを注入する場合、ビームエネルギーが20キロ電子ボルト以上、かつ、ビーム電流が10ミリアンペア以上で作動する 該当の専用部分品としては、例えば、磁気回路、ビーム加速器、高圧電源、ビーム制御回路等があります。これらは、非該当のイオン注入装置にも使用できるように設計されていても、該当と判定されます。 また、一般に、基板搬送系、真空配管、装置制御系、架台、パネル等は上記の該当となる機能・特性に必要不可欠なものにあたらないことから、非該当と判定されます。ただし、上記(四)又は(五)に該当するイオン注入装置の部分品については、半導体材料の基板の加熱に必要不可欠な部分品(例えば、基板搬送系に含まれる基板加熱機構)は該当と判定されます。 なお、半導体製造装置(露光装置、エッチング装置、成膜装置)に専用設計された温度制御機能付き静電チャックについては、各装置に必要不可欠と考えられます。このため、技術の進捗や海外の調達可能性等も勘案し、個別温度制御領域を二十一以上有するものは、各装置の部分品として該当と判定されます。 |

| ▲このページの先頭へ |