- ホーム

- 政策について

- 政策一覧

- 経済産業

- 経営イノベーション・事業化促進

- 経済法制・組織法制

- コーポレートガバナンス

- コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて

コーポレートガバナンスに関する各種ガイドラインについて

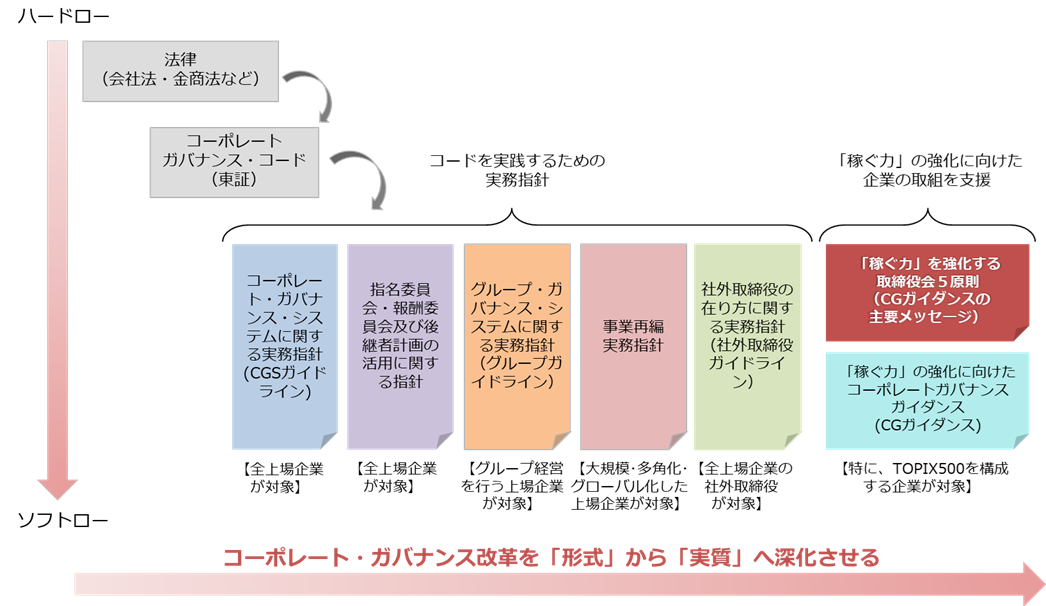

各種ガイドラインの位置づけについて

産業組織課では、各種研究会における報告書等に基づき、コーポレートガバナンス・コードを実践するための実務指針として様々な指針(ガイドライン)を策定しています。1.「稼ぐ力」を強化する取締役会5原則

「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス

企業を取り巻く経営環境が更に複雑化する中で、「稼ぐ力」の強化に向けた日本の上場企業のコーポレートガバナンスの取組を支援するため、「稼ぐ力」の強化に向けた企業経営を行う上で、取締役会が踏まえるべき内容を、経営陣がとるべき行動と対比する形で、「「稼ぐ力」を強化する取締役会5原則」として整理しました。

また、各社それぞれにおける検討や取組を支援するため、取組の前提となる考え方、取組の進め方、検討ポイント・取組例及び企業事例を「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス」として整理しました。

また、各社それぞれにおける検討や取組を支援するため、取組の前提となる考え方、取組の進め方、検討ポイント・取組例及び企業事例を「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス」として整理しました。

(関連リンク)

- 「「稼ぐ力」を強化する取締役会5原則」、「「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス」を策定しました(令和7年4月30日)

- 「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンス研究会 取りまとめ

ページトップへ戻る

2.「コーポレート・ガバナンス・システムに関する実務指針(CGSガイドライン)」

企業がコーポレートガバナンス・コードの原則を実践するに当たって考えるべき内容を、コーポレートガバナンス・コードと整合性を保ちつつ示すことでこれを補完するとともに、「稼ぐ力」を強化するために有意義と考えられる具体的な行動を取りまとめています。

企業がグローバルな競争を勝ち抜き、中長期的な企業価値向上を実現するには、経営者のアントレプレナーシップ(企業家精神)やアニマルスピリットが健全な形で発揮され、より良い経営戦略を立案し、スピードを持ってリスクテイク出来る環境を実現することが望まれている背景も踏まえ、取締役会の役割・機能の向上、社外取締役の資質・評価の在り方、経営陣のリーダーシップ強化のための環境整備などを中心にCGSガイドラインを改訂しました。

企業がグローバルな競争を勝ち抜き、中長期的な企業価値向上を実現するには、経営者のアントレプレナーシップ(企業家精神)やアニマルスピリットが健全な形で発揮され、より良い経営戦略を立案し、スピードを持ってリスクテイク出来る環境を実現することが望まれている背景も踏まえ、取締役会の役割・機能の向上、社外取締役の資質・評価の在り方、経営陣のリーダーシップ強化のための環境整備などを中心にCGSガイドラインを改訂しました。

ページトップへ戻る

3.グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)

従来のガバナンスの議論が法人単位であったのに対し、実際の経営がグループ単位で行われていることから、グループ経営における実効的なガバナンスの在り方が日本企業の課題となっています。また、昨今の子会社不祥事問題を契機に、従来の「攻め」のガバナンスのみならず、グループ経営における「守り」のガバナンスとして、子会社管理の実効性確保等も新たな課題となっています。そこで、本ガイドラインでは、国内外のグループ経営を行う企業等に対するヒアリングやアンケート調査に基づき、グループガバナンスの実効性を確保するために一般的に有意義と考えらえられるベストプラクティスをとりまとめました。

4.事業再編実務指針~事業ポートフォリオと組織の変革に向けて~(事業再編ガイドライン)

経営環境が急激に変化する中、企業が持続的な成長を実現するためには、経営資源をコア事業の強化や成長事業・新規事業への投資に集中させることが必要であり、このような経営資源の移行を円滑に進めるためには、事業ポートフォリオの見直しとこれに応じた事業再編の実行が急務となっています。そこで、本ガイドラインでは、特に事業再編に焦点を当て、経営陣における適切なインセンティブ、取締役会による監督機能の発揮、投資家とのエンゲージメントへの対応、事業評価の仕組みの構築と開示の在り方を整理するとともに、事業の切り出しを円滑に実行するための実務上の工夫についてベストプラクティスをとりまとめました。

(参考資料) (関連リンク) ページトップへ戻る

5.社外取締役の在り方に関する実務指針(社外取締役ガイドライン)

「日本再興戦略-JAPAN is BACK-」(2013年6月14日閣議決定)において、コーポレートガバナンス改革が成長戦略の重要事項と位置づけられて以降、社外取締役の人数及び取締役会に占める割合が急速に増加しています。コーポレートガバナンス改革を形式から実質へと深化させるためには、その中核となる社外取締役がより実質的な役割を果たし、その機能を発揮することが重要です。そこで、本ガイドラインでは、社外取締役に期待される役割を明確にし、そのような役割を果たすために行うべき具体的な取組についてベストプラクティスをとりまとめました。

(関連リンク)

ページトップへ戻る

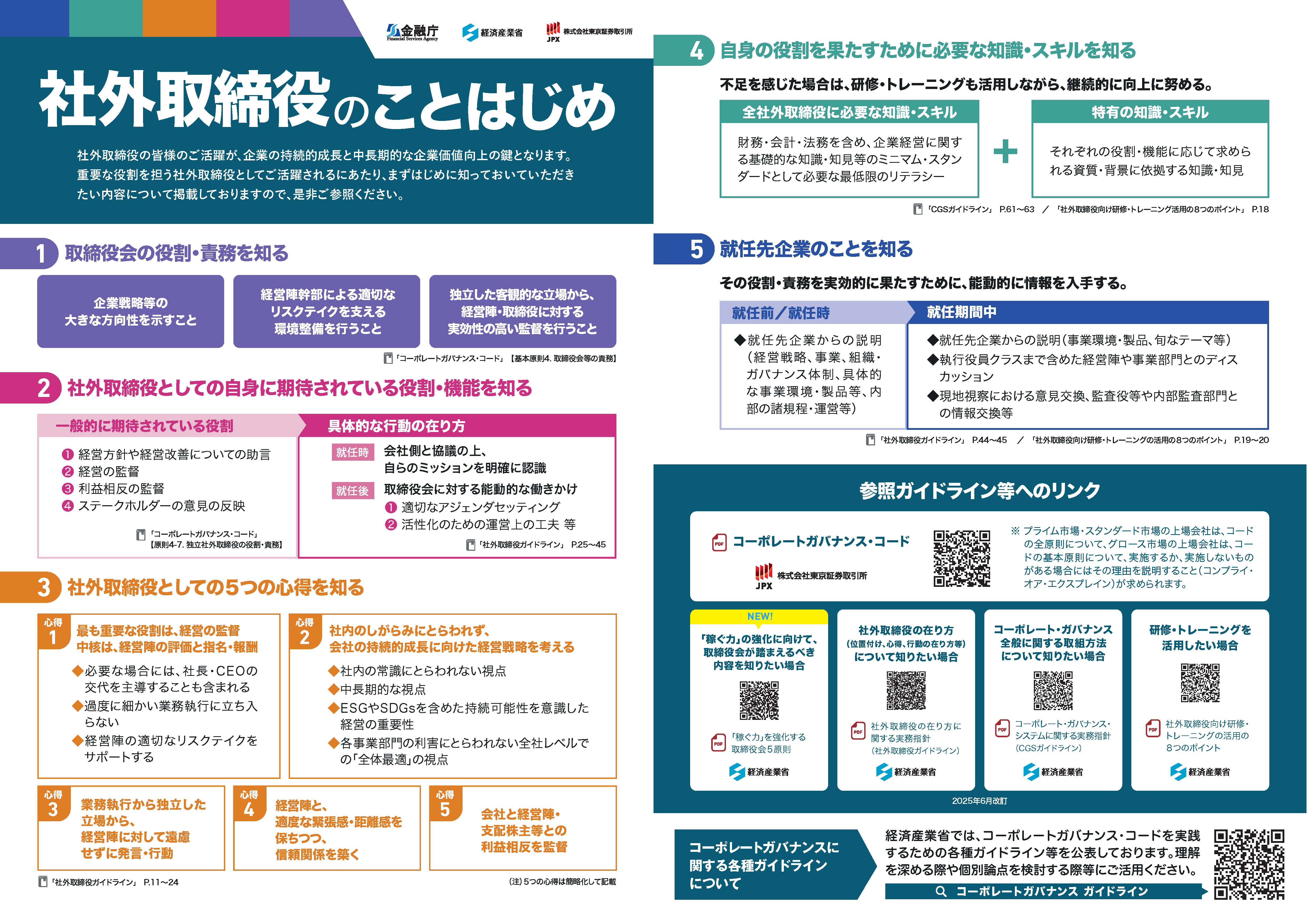

6.「社外取締役のことはじめ」

「社外取締役のことはじめ」は、社外取締役の質の担保・向上に向けた取組みの一環として、金融庁及び株式会社東京証券取引所と共同で、作成したものです。

社外取締役の方々に、まずはじめに知っておいていただきたい内容を記載しております。

社外取締役の方々に、まずはじめに知っておいていただきたい内容を記載しております。

多くの社外取締役の方々にご活用いただけるよう、企業の皆様から新任・再任の社外取締役の方々へ交付していただくなど、積極的にご活用いただければ幸いです。

ページトップへ戻る

7.「社外取締役向け研修・トレーニングの活用の8つのポイント」及び

「社外取締役向けケーススタディ集―想定される場面と対応ー」

社外取締役の質の向上に向けて、社外取締役向けの研修やトレーニング(以下「研修等」という)の活用の後押しを図るため、社外取締役の研修等に関する実態調査(研修等の実施機関や企業へのヒアリング調査及び社外取締役へのアンケート調査)を実施し、その調査結果を踏まえて、「社外取締役向け研修・トレーニングの活用の8つのポイント」及び「社外取締役向けケーススタディ集―想定される場面と対応ー」を作成しました。

研修等の活用を通じて、社外取締役の質をより一層高め、社外取締役がその責務や期待される役割を果たせるよう、これらを活用して頂きたいと考えています。

(関連リンク)

- 「社外取締役向け研修・トレーニングの活用の8つのポイント」及び「社外取締役向けケーススタディ集」を作成しました

- 令和4年度産業経済研究委託事業(社外取締役の研修やトレーニングに関する調査) 調査報告書(委託先:デロイト トーマツ コンサルティング合同会社)

ページトップへ戻る

8.『攻めの経営』を促す役員報酬

~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~

日本企業が収益力(「稼ぐ力」)や中長期的な企業価値の向上に向け、迅速かつ果断な意思決定を行えるようになるためには、中長期的な企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入などが有効であると考えられます。そこで、中長期の企業価値向上に対応する役員報酬プランの導入を促すため、『「攻めの経営」を促す役員報酬~企業の持続的成長のためのインセンティブプラン導入の手引~』を2017年4月に作成・公表し、その後も法令改正等に応じて改訂を行っています。

【最新】2023年3月31日

【最新】2023年3月31日

- 「『攻めの経営』を促す役員報酬~新たな株式報酬(いわゆる「リストリクテッド・ストック」)の導入等の手引~」(平成28年6月時点版)(PDF形式:3,325KB)

- 新たな自社株式保有スキームに関する報告書(平成20年11月17日)(PDF形式:241KB)

9.新たな会社役員賠償責任保険の保険料の税務上の取扱い

これまで、会社役員賠償責任保険(D&O保険)の株主代表訴訟敗訴時担保部分に係る保険料を会社が負担した場合における役員個人が受ける経済的利益については、一定の手続を経て会社が当該保険料を会社法上適法に負担した場合には、役員個人に対する給与課税を行う必要はないとの解釈が国税庁から示されていたところです。その後、令和元年12月に成立した改正会社法において、新たに会社役員賠償責任保険に係る契約に関する規定が設けられ、当該契約を締結するための手続等が会社法上明確化されたことを踏まえ、改正会社法施行後における会社役員賠償責任保険に係る経済的利益の税務上の取扱いについて国税庁と確認しました。

(関連資料)

(関連リンク)

お問合せ先

経済産業政策局 産業組織課電話:03-3501-1511(内線)2621~2624

FAX:03-3501-6046

最終更新日:2025年7月28日