-

-

統計

-

お役立ちミニ経済解説(by.経済解析室)

-

経済解析室ひと言解説集

- 2016年上期のFBIを振り返る

今年の前半、皆さんもコーヒーをペットボトルから注いで楽しまれたのではないでしょうか?;2016年上期のFBIを振り返る

暑さもやわらぎ、少しずつ秋めいてきました。秋といえば、食欲の秋を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか。

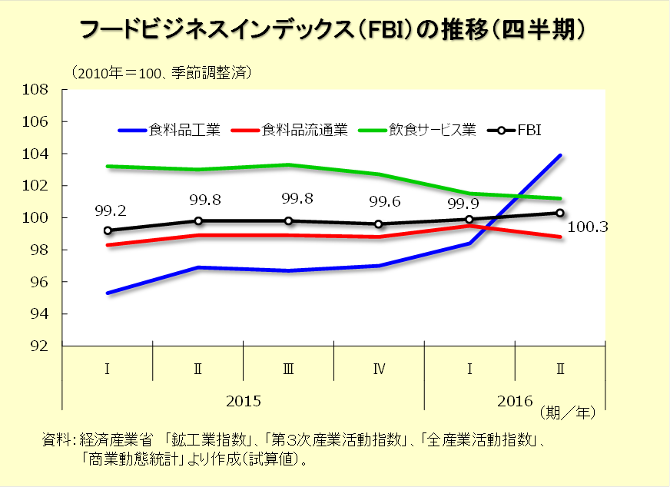

そこで、私たちの消費活動としても一番身近な飲食料品関連産業が、どのように推移しているのかを確認できる指標「フードビジネスインデックス(FBI)」を更新し、今年上期のフードビジネスの特徴を検討してみました。この指標は、食料品工業、食料品流通(飲食料品卸・小売)業、飲食サービス業(飲食店、飲食サービス業)の各業種別指数からなっており、飲食料品関連産業全体と各業種の業況を表現することができます。

まず、フードビジネス全体(FBI)を四半期ベースで見てみると、2016年第Ⅰ四半期は食料品流通業の伸びにより、そして、続く第Ⅱ四半期は食料品工業の大きな伸びに支えられて、2四半期連続の上昇となりました。両四半期の指数値は、2014年第Ⅰ四半期の100.8以来の指数水準で、消費税増税前のいわゆる駆け込み需要の時期に次ぐ、比較的高い水準となりました。

続いて内訳である3業態の動きについて見ていきます。

食料品工業は昨年の下期はほぼ横ばいでの推移でしたが、今年に入り急激に上昇しています。特に第Ⅱ四半期は103.9と2014年第Ⅰ四半期の100.6をも大きく超える水準となりました。

食料品流通業は今年の第Ⅰ四半期は上昇したものの、第Ⅱ四半期には98.8に低下しています。この食料品流通業の上昇・低下は、ともに卸売業の変動によるもので、相対的に安定した動きの小売業と対照的でした。

飲食サービス業は2015年から引き続き今年に入っても低下が続いており、今年第Ⅱ四半期においても同様です。月次では、今年の3月に大きく前月比低下となり水準が低くなっています。ただ、4~6月は3か月連続の上昇と持ち直しを見せ始めています。

フードビジネスといっても、業態によってその動きは異なるものになりましたが、今年の上期の特徴は、なんと言っても、食料品工業の活動レベルの上昇でしょう。

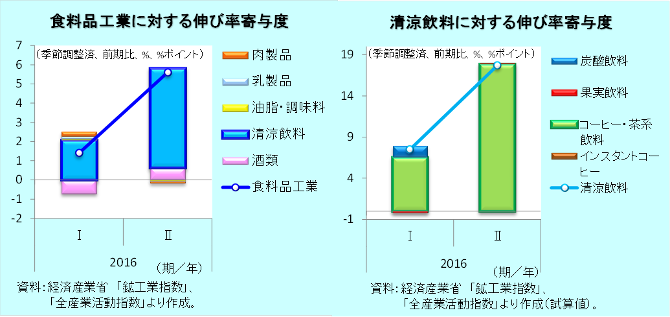

今年に入っての食料品工業の前期比伸び率に対する内訳品目別の寄与度を見ると(上左)、第Ⅰ四半期、第Ⅱ四半期ともに清涼飲料の寄与が大きいことが分かります。さらに清涼飲料の内訳品目について寄与度を確認してみると(上右)、コーヒー・茶系飲料の寄与がほとんどを占めています。コーヒー・茶系飲料の指数水準は、2015年第Ⅳ四半期から、季節調整済指数で99.9、107.8、131.0と推移しており、107.8と131.0は2005年第Ⅰ四半期以降でトップ2の水準となりました。

出荷内訳表によると、コーヒー・茶系飲料はほとんどが国内向けに出荷されており、国内需要が増えていると言えそうです。

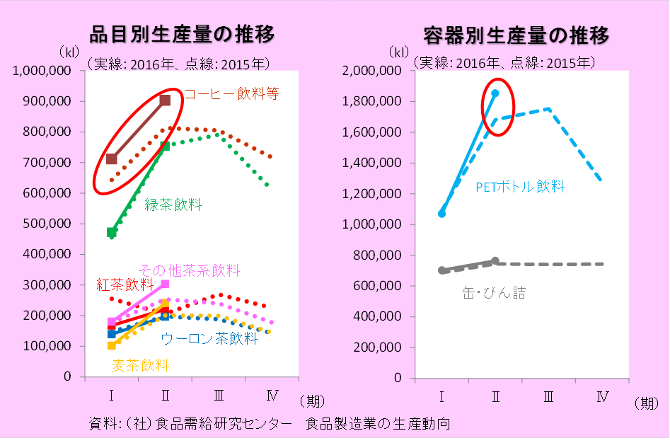

では、具体的にどんな飲み物が増えたのでしょうか。左下のグラフは、ボトリングされたコーヒー・茶系飲料生産量の四半期推移を品目別に見たものです。昨年分を点線、今年分を実線で表しています。これを見ると、コーヒー飲料等が特に今年の上期に大きく伸びたことが分かります。

また、右下のグラフから容器別の推移を見ると、缶・びん詰はあまり動きがない一方、PETボトルが特に今年の第Ⅱ四半期に伸びていることが分かります。

今年の前半は、余り勢いのない食料品流通業、飲食サービス業とコーヒー飲料とPETボトル飲料にけん引された食料品工業と、フードビジネスの内訳業種は対照的な動きとなっていました。

皆さんも、ご家庭やオフィスで、大きなペットボトルからコーヒーを注いで楽しまれたのではないでしょうか。そのようにコーヒーを楽しむスタイルが今年の前半に一気に定着した様相が、今年上期のFBIから見て取れました。

※経済解析室ミニ経済分析No.13「フードビジネスインデックス(FBI、試算値)でみる食料品関連産業の絵姿」参照。

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20150610minikeizai.html

※経済解析室ひと言解説No.39「フードビジネスインデックス2015 ~個人消費の推移を見る上で重要な飲食料品関連産業全体の動きを見てみました~」参照。

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20160311hitokoto.html