-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- アジアの代表「中国」と欧米の代表「アメリカ」。両国の違いとは?;中国とアメリカの「訪日外客数」及び「1人当たり旅行消費額」比較

アジアの代表「中国」と欧米の代表「アメリカ」。両国の違いとは?;中国とアメリカの「訪日外客数」及び「1人当たり旅行消費額」比較

経済解析室で試作している「訪日外国人消費指数」の平成29年第4四半期分では、中国とアメリカの「訪日外客数」及び「1人当たり旅行消費額」の推移について比較してみましたので、ここでご紹介します。

訪日外国人消費指数については、こちらのミニ経済分析をご覧ください。

圧倒的な中国からの訪日客数

「訪日外国人消費指数」では、訪日外国人全体の動きを示す指数のほか、アジアと欧米の2地域の指数を作成しています。今回の29年第4四半期分では、アジア、欧米の両地域でそれぞれ最も消費ウェイトの高い「中国」と「アメリカ」に注目し、この2カ国について年単位での推移の比較を行いました。

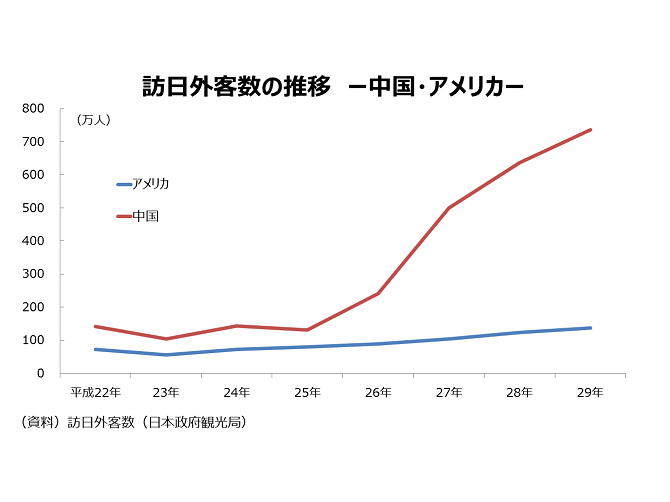

まず、両国の「訪日外客数」の推移についてみてみます。

29年の年間訪日客は、中国が736万人、アメリカが137万人でした。中国からの訪日客数は、アメリカからの訪日客数の5倍以上にもなりました。これは、アジア2位となる韓国の714万人をも凌ぐ、圧倒的な数値です。

また、訪日外国人消費指数の基準年である22年と比較すると、中国は22年の141万人に対し29年は5倍以上に増加、他方、アメリカは22年の73万人に対し29年はおおむね2倍程度の増加でした。中国は26年以降に急拡大をみせているのに対し、アメリカは、じわりじわりと訪日客数を増やしており、両国の動きは対照的です。

母国通貨価値での「1人当たり旅行消費額」の推移

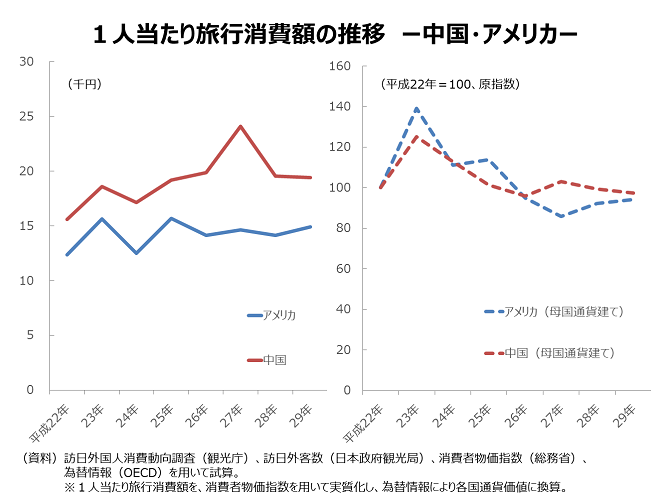

次に、「1人当たり旅行消費額※」の推移についてみてみます(※ここでは、訪日外国人消費動向調査における「1人当たり旅行消費額」を、消費者物価指数を用いて実質化したもので比較しています)。

まず、左側のグラフで、中国とアメリカの1人当たり旅行消費額を比較すると、22年から29年の間、いずれの年も中国がアメリカを上回っていることがわかります。また、中国は27年をピークに低下傾向、アメリカは25年をピークに横ばい傾向にありますが、ともに、22年(基準年)と比較すると29年は上昇しています。

中国からの訪日客の1人当たり消費額がピークとなった27年は、訪日客による「爆買い」が話題となった年です。こうしてみると、この「爆買い」が、中国からの訪日客の1人当たり旅行消費額の拡大に表れているのかもしれません。

次に、右側のグラフで、中国とアメリカの1人当たり旅行消費額を、為替情報を用いて母国通貨価値に換算した指数をみてみます。こちらでは、中国、アメリカともに1人当たり旅行消費額は23年をピークに低下しています。ここ数年は両国とも横ばい傾向にありますが、ともに、22年(基準年)と比較すると29年は低下しています。

1人当たり旅行消費額は、我が国側では拡大しているととれますが、これは為替の影響によるもので、訪日客側の母国通貨価値で捉えると、実は近年縮小しているという、非常に興味深い動きがみえてきました。

指数の動きには「訪日外客数」の寄与が大きい

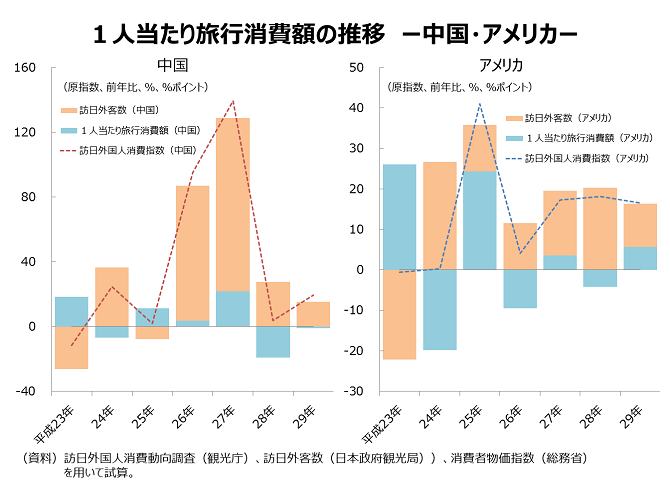

最後に、中国とアメリカそれぞれの国別指数の前年比に対する、「訪日外客数」と「1人当たり旅行消費額」の影響度合い(寄与度)をみてみます。

中国、アメリカともに、グラフではオレンジ色の面積、すなわち「訪日外客数」の寄与が大きいことがわかります。アメリカは、25年以前は「1人当たり旅行消費額」の寄与がかなり高くなっていましたが、26年以降は「訪日外客数」が圧倒的になりました。中国に至っては、23年以降、一貫して「訪日外客数」の寄与が非常に高くなっています。

訪日外国人消費指数全体の動きは、常にアジア指数と似たような動きをみせますが、これは、アジアからの訪日客数が欧米に比べて圧倒的に大きいことが影響しているということなのでしょう。

今回、中国とアメリカの「訪日外客数」と「1人当たり旅行消費額」について、その推移を比較してみたところ、中国からの訪日客による影響が圧倒的に大きいことが改めてわかりました。また、1人当たり旅行消費額は、日本の供給側からみたものと訪日客の母国通貨建てでみたものとでは、異なった推移をみせているという面白い結果となりました。

これから、さらに拡大すると見込まれる外国からのお客様の国内での消費動向について、今後も注目していきたいと思います。

ミニ経済分析「2017年第4四半期の訪日外国人消費指数の動きと中国・アメリカの1人当たり消費額(母国通貨建て)の変化」(2018/4/10)

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20180410minikeizai.html

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)