-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- 伸びる菓子類の国内生産と停滞する家計の菓子類支出;菓子類の国内生産増を支える新たな消費者とは?

伸びる菓子類の国内生産と停滞する家計の菓子類支出;菓子類の国内生産増を支える新たな消費者とは?

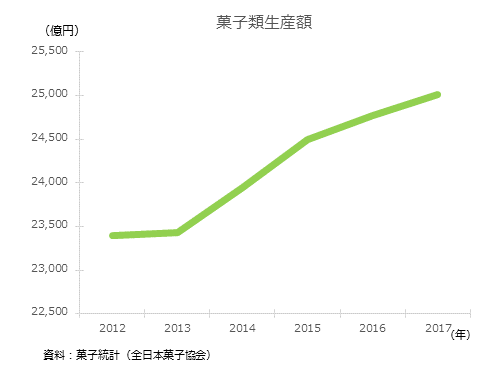

伸びている菓子類の国内生産額

仕事の合間、ちょっと小腹が空いたときや疲れたときの気分転換に、オフィスでお菓子をつまむという方もいらっしゃるのではないでしょうか。制限中でも食べたいというニーズから、低カロリー、ロカボ(低糖質)を謳ったお菓子もたくさん出ています。今回はそんな私たちの身近にある「お菓子」について調べてみました。

全日本菓子協会によると、ここ数年、菓子類の国内生産額は右肩上がりに推移しています。23,401億円(2012)→25,016億円(2017)。

菓子類の輸出金額(菓子輸出通関実績(日本関税協会))も132億円(2012)→279億円(2017)と倍増していますが、生産額ほどの増加ではないため、菓子類の生産が増えたのは国内への流通が増えているからと言えそうです。

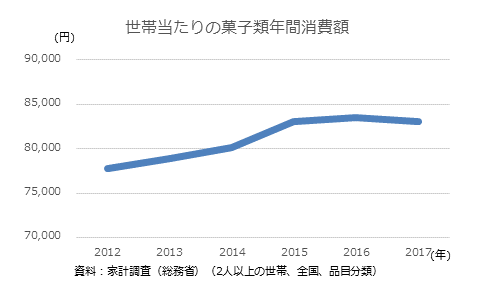

家計の菓子類購入額は増えていない

一方、下のグラフは、2人以上の世帯における菓子類の消費額(品目分類、名目値)の推移ですが、直近2年はほぼ横ばいとなっていることが分かります。さらに物価の上昇などの影響を排除(実質化)すると、実は菓子類の消費額は前年比でマイナスが続いています。

では、家計での国内消費額が伸びていないにも関わらず、国内生産額が伸びているのはなぜなのでしょうか。

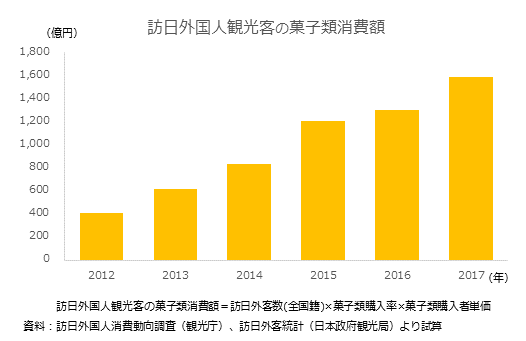

外国人観光客にも人気、ニッポンのお菓子

日本政府観光局(訪日外客統計)によると、訪日外客数は年々増加しており、2017年には2,800万人を超えました。訪日外国人観光客の菓子類購入率を見てみると、こちらも上昇が続いており、お土産用などに、日本のお菓子を購入する方が増えていることが分かります。50.9%(2011)→67.5%(2017)。

そこで、訪日外国人観光客の菓子類消費額を「訪日外客数(全国籍)×菓子類購入率×菓子類購入者単価」として試算してみると、下のグラフのように右肩上がりに伸びていることがわかりました。訪日外国人観光客の菓子類消費額は2012年からの5年間で4倍にも増えており、1,175億円もの増額となりました。

2017年の菓子類生産額に占める、訪日外国人菓子類消費額の割合を計算すると6%程度ですが、他方で、第3次産業活動(サービス産業活動)指数の「小売業」指数に対する、訪日外国人消費指数の「買物代」指数の割合(※)、すなわち、おおよそ日本の小売業全体のうちに占める外国人観光客の買物代は、2017年で1.3%程度です。

両者は厳密に比較できるものではありませんが、外国からのお客様による菓子購入の影響は、小売全体に及ぼす影響よりも大きなものとなっていることが推測できます。フード・ビジネス・インデックスの一部となる飲食料品小売業の動きは芳しくありませんが、この外国からのお客様のお菓子購入パワーで飲食料品小売業が少しでも上向いてくれればと思います。

※第3次産業活動指数「小売業」に対する訪日外国人消費指数「買物代」の割合。それぞれウェイトを乗じた指数値で試算。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)