-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- 総合スーパー、コンビニ、専門量販店チェーンで出店の動きに違いあり;大型店・チェーン店の地域別出店動向

総合スーパー、コンビニ、専門量販店チェーンで出店の動きに違いあり;大型店・チェーン店の地域別出店動向

最近、ご近所で増えたと思われるチェーン店や量販店は、どんなお店でしょうか?やはり、コンビニでしょうか、それともドラッグストアでしょうか?

小売店の出店の動向は、業態ごとに違いがあるようです。今年(2018年)上期の大型店やチェーン店の出店動向を、地域別(経済産業局別注)に振り返ってみたいと思います。

関東を中心に店舗数を拡大するも、店舗当たりの販売額が低下したスーパー

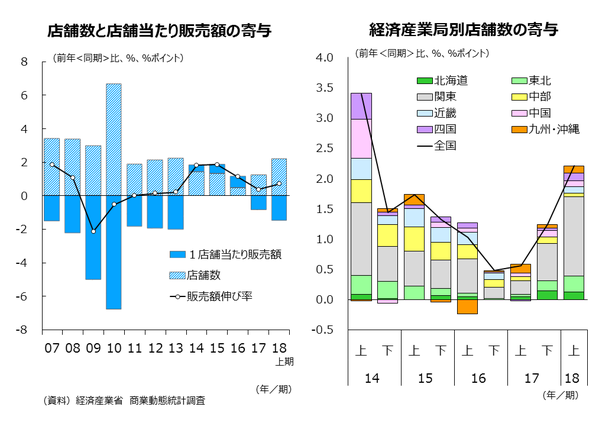

総合スーパーの2018年上期の上昇は、主に店舗数(期末時点4,947店舗)の増加によるものでした(左上グラフ)。

右上のグラフで地域別に見ると、特に関東で店舗数を拡大していますが(前年同期より63店舗増加)、その結果、店舗当たりの販売額は低下した模様です。

コンビニエンスストアの出店動向は曲がり角か

コンビニエンスストアの2018年上期の上昇においては、店舗数(期末時点56,294店舗)の増加寄与がなくなり、店舗当たりの販売額の上昇が原動力となっています(左上グラフ)。

右上のグラフで地域別にみると、中部、関東、四国で店舗数が減少しています(3地域で277店舗減少)。一方、店舗当たりの販売額は、店舗を集約したこれら3地域に加えて、近畿、九州・沖縄でも上昇しています。

2016年以降、店舗数の伸びが小さくなり、2018年上期には店舗数の増加がとまり、全体の販売額前年比のプラス幅が減少傾向にあります。とはいえ、多くの地域のコンビニエンスストアでは、店舗当たりの販売額を伸ばすことで、今期もプラスを維持できたということになります。

勢いを増すドラッグストア

家電大型専門店(左上グラフ)は、これまで関東や九州・沖縄で継続的に店舗数(2018年上期末時点2,540店舗)を増加させていましたが、2018年上期は、これらの地域でも増加の勢いが弱まりました(<参考資料>参照)。

ドラッグストア(中央上グラフ)は、特に関東、近畿、中部で継続的に店舗数(期末時点15,409店舗)を増加させています(<参考資料>参照)。これらの地域の一部(関東、中部)は、コンビニエンスストアが店舗数を減らしている地域と重なっている点が興味深いです。

ホームセンター(右上グラフ)は、2015年以降、店舗数(2018年上期末時点4,325店舗)の増加幅を縮小させてきていましたが、2018年上期は増加幅が拡大に転じています。地域別に見ると、前年に店舗数を減少させていた中部での増加幅が大きく見えますが、こうした「前年の裏」要因を除いてみれば、出店地域に目立った偏りはありません(<参考資料>参照)。ただ、店舗数増加の影響なのか、全ての地域で店舗当たりの販売額を減少させており、店舗数の増加が販売額の増加につながってない状況です。

前述したように、コンビ二エンスストアは、中部、関東、四国地域で店舗数を減らし、これに伴って販売額の上昇度合いが減少しています。いみじくも、この地域のうち、中部、関東では、ドラッグストアの店舗数が拡大しています。

ドラッグストアでは、食料品販売の構成比が高く、コンビニエンスストアも同様です。

アクテイビティーベースの飲食料品小売業の指数を試作し、各業態の前年比変動寄与を見ると、コンビニエンスストアとドラッグストアの上昇寄与は、2014年(平成26年)からきっ抗しています(リンク先の資料のスライド23 参照)。

食料品販売できっ抗するコンビニエンスストア店舗の減少地域で、ドラッグストアの店舗数が拡大しているというのは、改めて興味深いところではないかと思います。

(注)北海道、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州、沖縄に置かれていますが、本稿では、九州と沖縄のデータを合計しています。

<参考資料>

総合スーパー、コンビニエンスストア、専門量販店の動きの要因分解をまとめたスライド資料

ミニ経済分析「平成30年上期小売業販売を振り返る」(2018/9/18)

https://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikeizai/kako/20180918minikeizai.html

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)