-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- 清涼飲料がけん引した2018年の食料品工業。ペットボトルコーヒーのヒットや麦茶飲料の好調が影響

清涼飲料がけん引した2018年の食料品工業。ペットボトルコーヒーのヒットや麦茶飲料の好調が影響

経済解析室で試算しているフード・ビジネス・インデックス(FBI)について、2018年の結果をご紹介しましたが、今回は、FBIの構成3業態のうち、食料品工業の動きについてご紹介します。

好調な清涼飲料も、品目で明暗

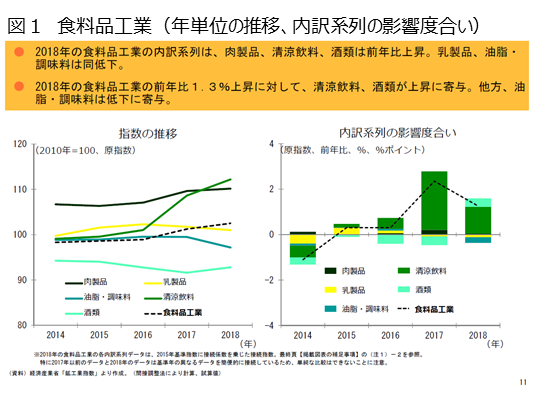

2018年の食料品工業は、前年比上昇と好調な動きが続きました。内訳系列ごとに見てみると、特に清涼飲料が伸びており、2018年の上昇寄与1位と、食料品工業のけん引役であったことが分かります。

清涼飲料と言っても様々な種類がありますが、一体何が好調だったのでしょうか。

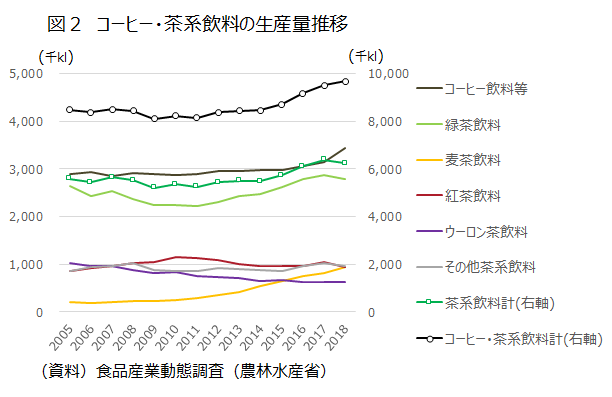

食品産業動態調査(農林水産省)によると、2018年の生産量は、コーヒー飲料等と茶系飲料を合わせた「コーヒー・茶系飲料」では前年比上昇となりました。

品目別に見ると、コーヒー飲料等、麦茶飲料が引き続き前年比上昇していますが、一方で、緑茶飲料は7年ぶりに低下するなど、品目によって明暗が分かれました。

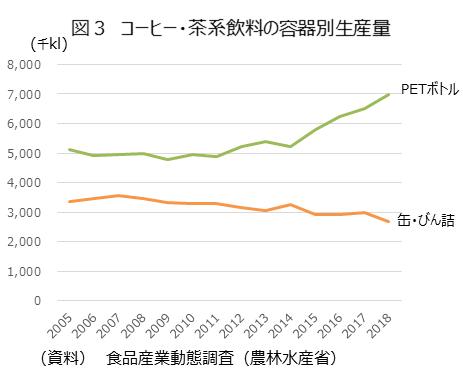

また、コーヒー・茶系飲料の生産量を容器別にみてみると、PETボトルが缶・びん詰の約2.6倍にまで伸びています。

最近の傾向として、ペットボトルコーヒーが人気であることや、ノンカフェインで幅広い年齢層で飲める麦茶飲料への需要が増えていることなどが、清涼飲料の上昇をもたらしたようです。

低下していた酒類生産、一転、上昇の理由とは

2018年は、それまで低下傾向にあった酒類も上昇に転じました(図1)。この酒類の上昇には、食料品工業指数の基になっている鉱工業指数の基準改定の影響があります。

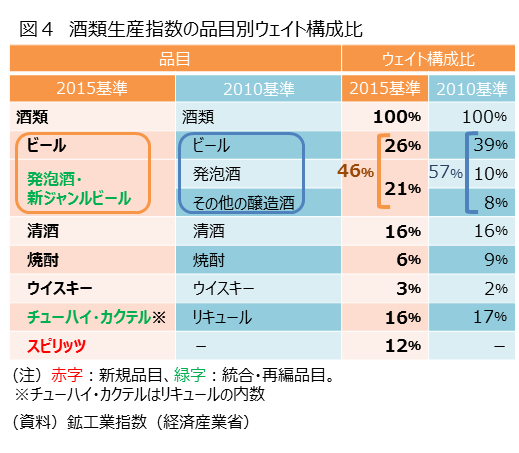

鉱工業指数は、直近の産業構造の変化や製品の動向を指数に反映するため、5年ごとに基準改定を行っています。2018年に、2010年基準から2015年基準への改定を行い、酒類生産指数の品目別のウェイトの構成比も、以下のように変わりました。

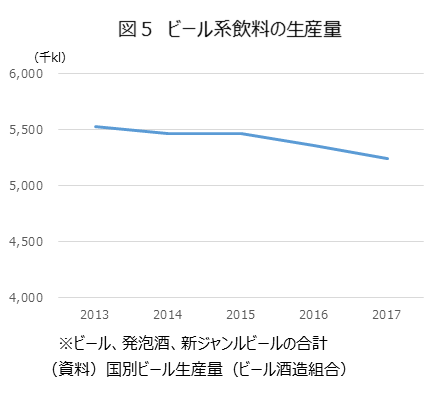

2010年基準の酒類内の品目別ウェイト構成比(影響力)1位はビール(39%)であり、これに発泡酒とその他の醸造酒を合わせると57%となっていました。

ただ、こうしたビール系飲料の生産は低下傾向が続いており、鉱工業指数は同一基準内ではウェイト固定のため、基準年から離れるほど、これらの低下の影響が実際よりも大きめに表れることになります。

このため2015年基準では、酒類についても内訳品目の追加・見直しと品目別のウェイトの変更を行った結果、ビール系飲料のウェイト構成比は57%から46%に低下し、酒類全体に対する影響は小さくなっています。

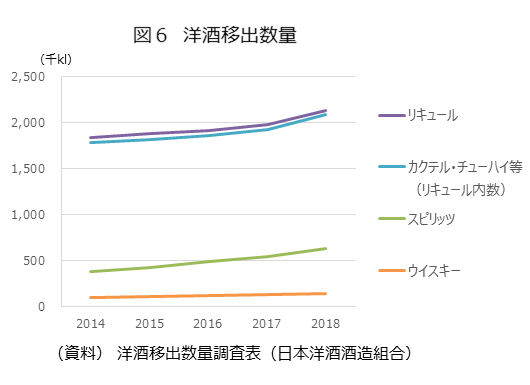

一方、2015年基準で新規追加されたスピリッツや、ウェイトの大きく変わっていないチューハイ・カクテル、ウイスキーは、近年生産量の上昇が続いています。これらの品目が2018年の酒類の上昇をけん引しました。

ビール系飲料以外への消費者の嗜好の多様化や低価格志向もあり、缶チューハイやカクテル、ハイボールなどが人気であることの影響もありそうです。

このように、2018年に酒類が上昇に転じた背景には基準改定の影響があります。2017年以前のデータとの比較に当たっては、注意してご覧ください。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)