-

-

統計

-

経済解析室トップページ

-

経済解析室ひと言解説集

- ここ10年の間に需要が大きく変化した日本のお酒。今どんなお酒が人気なの?

ここ10年の間に需要が大きく変化した日本のお酒。今どんなお酒が人気なの?

暦の上では秋に入りましたが、まだまだ暑い盛り、冷たいお酒が美味しい季節ですね。近頃、昔に比べお酒の種類も様々なものを目にするようになりましたが、最近はどんなお酒が人気なのでしょうか?

食料品工業の中でも生産が上昇した、日本のお酒

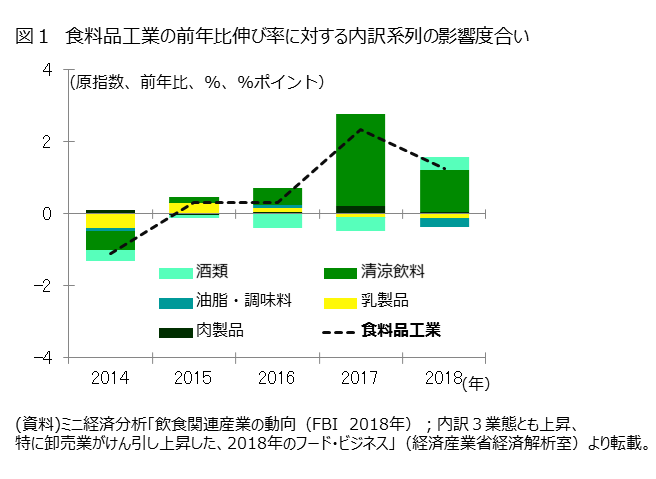

2018年、フード・ビジネス・インデックス(FBI)の3業態(製造・流通・サービス)の1つである食料品工業の生産上昇をけん引したのは清涼飲料でしたが、酒類も清涼飲料に次いで食料品工業の中でも伸びがみられます。

巷では酒離れなどとも言われていますが、酒類全体の生産が増えてきているのでしょうか?

※鉱工業指数の基準改定が行われたため、2018年のデータと2017年以前のデータの比較に当たっては、注意が必要(参考 )。

多様化が進む、酒類の国内需要

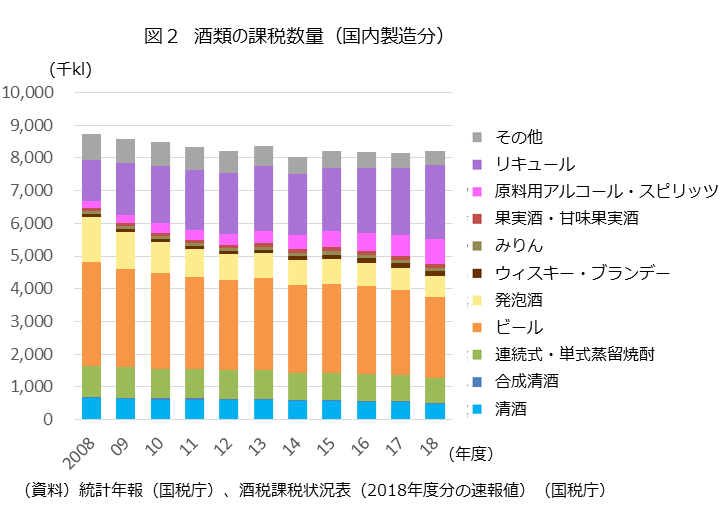

国内製造分の酒類の課税数量の推移を見てみると、酒類全体では、10年前の2008年度と比べると約6%低下しました。

品目ごとに見ると、この10年間でビールや発泡酒、清酒、焼酎が低下しています。

他方で、伸びている品目もあります。チューハイや新ジャンル飲料などが含まれるリキュール類は約1.8倍、カクテルの材料に使われるスピリッツ類は約3.6倍、また、ハイボールが人気のウイスキー類も約2.3倍にまで伸びました。そのおかげで、2018年度の酒類全体は3年ぶりに前年比0.8%と上昇に転じています。

低下している品目もありますが、消費者の様々なニーズに対応し、企業が新しい商品や飲み方を提案することで、酒類の生産も上昇に転じたのかもしれません。

海外需要高まる日本産のお酒。清酒やウイスキーが2018年も上昇

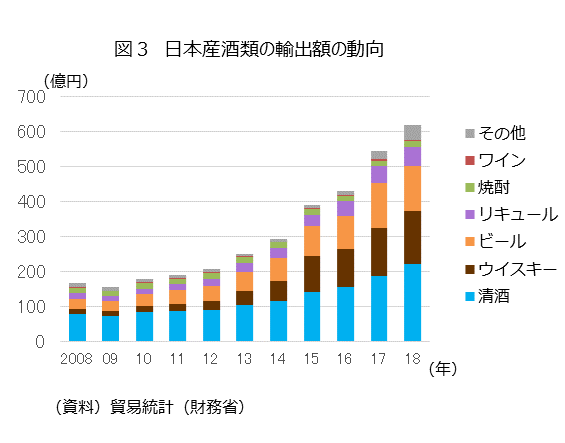

一方で、日本産酒類の輸出金額を見ると、2018年は約618億円となり、7年連続で過去最高を記録しています。中でも清酒やウイスキーの輸出金額が最も大きく、成長を続けています(図3)。

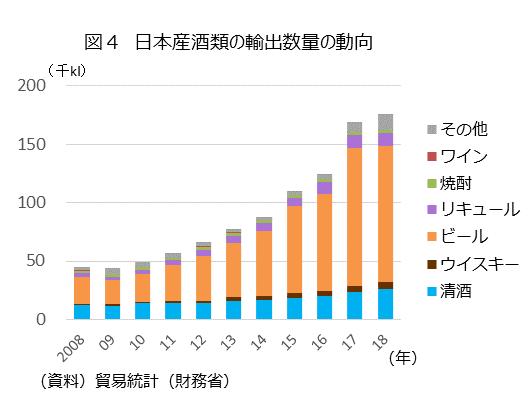

実は、数量ベースでみると輸出量が最も大きいのはビールです(図4)。しかし金額ベースでみると、清酒やウイスキーはビールより輸出金額では大きいことがわかります(図3)。

清酒は輸出額、輸出量ともに伸びていますが、実は輸出単価も上昇しており、2008年から2018年で約37%上昇しました(貿易統計より試算)。海外でもすでに「SAKE」として親しまれるようになってきた清酒ですが、今後ますます日本の匠の味が海外で味わわれるようになるかもしれません。

また、日本のウイスキーも、今や世界にその品質が認められ、2015年にはビールの輸出額を抜き、清酒に次ぐ地位を占めるようになりました。輸出単価は2008年から2018年で約75%上昇しました(貿易統計より試算)。

このように日本の酒類の輸出は近年成長を続けています。とはいえ未だ国内販売量の2%程度に過ぎません。まだまだ海外市場には大きなポテンシャルがあるのではないでしょうか。お酒と合わせて、日本の酒器や食文化など、関連市場にも期待が持てるところです。

問合せ先

経済産業省 大臣官房 調査統計グループ 経済解析室

電話: 03-3501-1511(代表)(内線2851)、03-3501-1644(直通)

FAX : 03-3501-7775

E-MAIL : bzl-qqcebc■meti.go.jp (■を@に置き換えてください)