ホーム>Q&A>包括許可に関する質問(平成24年7月1日施行)

こちらのページは2025年10月8日をもって更新を終了致しました。新たなページはこちら。

1.包括全体 2.一般包括許可・特別一般包括許可 3.特定包括許可 4.特別返品等包括許可

5.特定子会社包括許可 6.特別一般包括許可・特定包括許可(半導体製造用ポンプ・バルブ等の輸出管理の合理化関係)

7.特別一般包括許可・特定包括許可(高分子材料製造用混合機の輸出管理の合理化関係)

8.展示会等包括 9.特別一般包括許可(移設検知装置付き工作機械の輸出管理の合理化関係)

1.包括全体

2.一般包括許可・特別一般包括許可

3.特定包括許可

4.特別返品等包括許可

5.特定子会社包括許可

6.特別一般包括許可・特定包括許可(半導体製造用ポンプ・バルブ、圧力計、クロスフローろ過装置の部分品の輸出管理の合理化関係)

7.特別一般包括許可・特定包括許可(高分子材料製造用混合機の輸出管理の合理化関係)

8.展示会等包括

9.特別一般包括許可(移設検知装置付き工作機械の輸出管理の合理化関係)

こちら

1.包括全体

2.一般包括許可・特別一般包括許可

3.特定包括許可

4.特別返品等包括許可

5.特定子会社包括許可

6.特別一般包括許可・特定包括許可(半導体製造用ポンプ・バルブ、、圧力計、クロスフローろ過装置の部分品の輸出管理の合理化関係)

7.特別一般包括許可・特定包括許可(高分子材料製造用混合機の輸出管理の合理化関係)

8.展示会等包括

9.特別一般包括許可(移設検知装置付き工作機械の輸出管理の合理化関係)

こちら

こちらのページは2025年10月8日をもって更新を終了致しました。新たなページはこちら。

包括許可に関する質問 (平成24年7月1日施行)

1.包括全体 2.一般包括許可・特別一般包括許可 3.特定包括許可 4.特別返品等包括許可

5.特定子会社包括許可 6.特別一般包括許可・特定包括許可(半導体製造用ポンプ・バルブ等の輸出管理の合理化関係)

7.特別一般包括許可・特定包括許可(高分子材料製造用混合機の輸出管理の合理化関係)

8.展示会等包括 9.特別一般包括許可(移設検知装置付き工作機械の輸出管理の合理化関係)

1.包括全体

| ▲このページの先頭へ |

2.一般包括許可・特別一般包括許可

| ▼Q1:質問 今回改正された包括許可取扱要領(2019年4月1日付け施行)(以下、「通達」という)の主な改正点は何ですか。 |

| ▼Q2:質問 削除 |

| ▼Q3:質問 特別一般包括(特一包括)は新規に申請する場合、事前の実地調査が必要となりましたが、更新時にも実地調査は必要となりますか。 |

| ▼Q4:質問 特別一般包括輸出許可、特別一般包括役務取引許可(特一包括)の申請者の要件として、「輸出管理内部規程に基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者」とありますが、これは、許可を受けた輸出又は提供についてでなければならないのでしょうか。 |

| ▼Q5:質問 一般包括輸出許可申請時にチェックリスト受理票ではなく、輸出者等遵守基準を定める省令に基づいた該非確認責任者を登録した場合、一般包括輸出許可証を使用して輸出する際の該非判定は輸出管理内部規程に基づく手続が必要ですか。 |

| ▼Q6:質問 返送に係る技術の提供について、「軽微な変更にとどまる場合」とは、どのような場合を指すのでしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▼Q7:質問 返送に係る包括許可を利用するために、CP(輸出管理内部規程)又は運用手続(細則)を変更する必要はあるのですか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▼Q8:質問 返送に係る輸出について修理だけでなく、評価や検査の依頼を受諾する場合にも、依頼書や承諾書の保存が必要となるのでしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▼Q9:質問 修理特例と、特別一般包括許可の範囲内での返送に係る輸出であって修理品の返送に係るケースとでは、適用対象がどのように異なるのでしょうか。 |

| ▼Q10:質問 輸出令の第4条で規定している特例に該当するかもしれない貨物や、別表第1の16の項に該当するかもしれない貨物について、輸出する時点ではこれらには当たらないものと判断して特別一般包括許可の返送に係る輸出許可を適用して輸出した場合、何か注意すべき点はあるのでしょうか。 |

| ▼Q11:質問 本邦から輸出された貨物が組み込まれた海外由来の貨物について検査のために輸入し、検査後に再輸出することを想定しているのですが、このとき、海外由来の貨物の中に組み込まれた本邦由来の貨物がソケット等で着脱可能な場合であっても、包括許可取扱要領のⅡ4(1)② のイの許可の類型の適用は可能でしょうか。 |

| ▼Q12:質問 海外顧客の試作品を評価のために輸入したのですが、評価のためには弊社側のサンプルを当該試作品に実装した状態で行う必要があります。この場合、評価後に当該試作品を海外顧客に返送するときは、包括許可取扱要領のⅡ4(1)② のハの許可の類型の適用は可能でしょうか。 |

| ▼Q13:質問 技術の返送を証明する書類としては、具体的にはどのようなものが求められるのでしょうか。 |

| ▼Q14:質問 CLとともに提出する、特別一般包括許可の返送に係る輸出及び返送に係る技術の提供に係る報告については、様式にどのように記入したらよろしいでしょうか。 |

| ▼Q15:質問 輸出される貨物や提供される技術がストック販売される場合に必要とされている確認は、どのようにして行えばよいのでしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▼Q16:質問 ストック販売を行う際に必要とされている確認は、輸出令別表第3の地域向けにストック販売を行う場合についても必要なのでしょうか。 |

| ▼Q17:質問 特別一般包括輸出許可、特別一般包括役務取引許可(特一包括)の許可条件の適用欄に「ストック販売を行う場合にあっては、需要者として予定される者等について確認を行い」との記述がありますが、需要者として予定される者等の「等」は何を指しますか。 |

| ▼Q18:質問 軍と資本関係がある関係機関、民間の警備会社は、「軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関」に該当するのでしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▼Q19:質問 「国防、治安の維持若しくは安全保障等を目的とする機関」にはどのような機関が含まれるのでしょうか。また、「これらの機関に属する機関」にはどのような機関が含まれるのでしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▼Q20:質問 削除 |

| ▼Q21:質問 包括許可取扱要領別表4の左欄(6)の報告は、個々の図面などを提供する場合は提供毎に報告する必要があるのでしょうか。また、製造技術を移転し、その後も同一の範囲の技術を継続的に提供するときには毎年報告する必要があるでしょうか。 |

| ▼Q22:質問 特別一般包括役務取引許可によって移転した設計製造技術によって製造された非該当の貨物が、該当の貨物の製造に用いられる場合は報告が必要でしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▼Q23:質問 様式第15において「提供技術で製造される貨物の該当項番」を記載する欄がありますが、記載に当たっては相手先に該非判定を依頼する必要があるのでしょうか。 |

| ▼Q24:質問 別表4の(6)に規定された技術の提供実績の報告は、リスト規制対象貨物の設計・製造技術に関してのみ行うものであって、リスト規制非該当貨物の設計・製造技術であって外為令別表に掲げている技術については、報告は必要ないという理解でよろしいでしょうか。 |

| ▼Q25:質問 特別一般包括役務取引許可の設計・製造技術の提供に係る報告書(包括許可取扱要領様式第15)にある「提供技術で製造される貨物の概要」及び「提供技術で製造される貨物の該当項番」については、どの程度具体的な記載が必要となるのでしょうか。また、技術の提供先に対して、具体的にどのような貨物を製造するのか確認する必要はあるでしょうか。 |

| ▼Q26:質問 包括許可取扱要領別表1から別表4にあるとおり、輸出令別表第3の地域向け輸出(プログラム含む)について、その他の軍事用途に用いられる場合又はその疑いのある場合には、事後に経済産業大臣に報告することとなっていますが、ストック販売目的で包括許可証を使用して輸出し、需要者が確定した時点で軍事利用が判明した場合はどう対応すればよいでしょうか。 |

| ▼Q27:質問(2014/6/16) 特別一般包括許可が適用される「輸入された貨物の種類、品質(故障を含む)、数量等が契約の内容と相違する等、輸入者の予期しなかったものであるために行われる返送のための輸出」はどのような場合に適用できますか。 |

| ▲このページの先頭へ |

3.特定包括許可

| ▼Q1:質問 平成24年4月2日付け(同年7月1日施行)の包括要領において、特定包括許可の具体的な改正点はどういったことですか。 |

| ▼Q2:質問 特定包括ではプラント向けの輸出について、回数要件が撤廃されましたが、「一のプラント」とは、具体的にどういったものが想定されるのでしょうか。 |

| ▼Q3:質問 インフラ・プラントプロジェクト向けの取引を前提として、特定包括許可を取得しましたが、当該プロジェクト以外の用途であっても、許可証に記載されている貨物を許可証に記載されている最終需要者向けに輸出する場合であれば、当該許可証を使用して輸出しても問題ありませんか。 |

| ▼Q4:質問 個別申請では、輸出令別表第1の3の項(2)の貨物を「に地域①」を仕向地として輸出する場合には、ブロックダイヤグラムや配管系統図等が申請書類として必要ですが、インフラ・プラントプロジェクト向けの特定包括許可申請の際には不要となるのでしょうか。 |

| ▼Q5:質問 インフラ・プラントプロジェクトに係る特定包括許可申請においては、申請書類を共有できるなどの緩和措置があるとなっていますが具体的にどういったことが可能でしょうか。 |

| ▼Q6:質問 インフラ・プラントプロジェクト向けの特定包括役務取引許可の対象となるのは、どのようなケースが考えられますか。 |

| ▼Q7:質問 契約書等で申請者が当該プロジェクトの取引に関与していることが確認できる場合に、すでに当該プロジェクトに係る特定包括許可証を保有する者が存在する場合は最終需要者の概要説明書の提出を省略できるとのことですが、当社は最終需要者と直接の契約関係がありません。このような場合は、最終需要者の概要説明書の提出は省略できないのでしょうか。 |

| ▼Q8:質問 特定包括許可と特定子会社包括許可の違いについて教えてください。 |

| ▼Q9:質問 特定包括対象の需要者が当該許可を使用し輸入した貨物について、現地製造メーカーに委託加工や請負等を依頼する場合、特定包括の対象となるでしょうか。 |

| ▲このページの先頭へ |

4.特別返品等包括許可

| ▼Q1:質問 2025/4/3 今回改正された特別返品等包括許可(2025年4月3日付け施行)の主な改正点は何ですか。 |

| ▼Q2:質問

2013/5/28 特別返品等包括許可は、自らが輸入したものを返品等する場合しか利用できないのでしょうか。他社が輸入したものの返品等であっても問題ないでしょうか。 |

| ▼Q3:質問

2013/2/26 「貨物が本邦に輸入又は技術が本邦に提供されたことの確認ができる場合に限る。」とは、具体的にどのような書類があれば「確認できる場合」と考えられるでしょうか。 |

| ▼Q4:質問

2013/5/28 特別返品等包括輸出・役務取引許可の対象となる「不具合による返品、修理又は異品のための輸出」とは、具体的にどのようなものが該当しますか。 |

| ▲このページの先頭へ |

5.特定子会社包括許可

| ▼Q1:質問 平成24年4月2日付け(同年7月1日施行)の包括要領において、特定子会社包括許可の具体的な改正点はどういったことですか。 |

| ▼Q2:質問 特定子会社の資本要件の緩和とは具体的にどういったことですか。 |

| ▼Q3:質問 特定子会社包括許可における申請者の要件として、「特定子会社の株式の過半数を有する者と実質的に同等と特に認められる者」とありますが、ここでいう「実質的」とは具体的にどういった場合が想定されるのでしょうか。 |

| ▼Q4:質問 特定子会社の株式比率に変更があり、日本資本が51%から45%になり、現地資本が6%増えることになった場合、どうすれば良いですか。 |

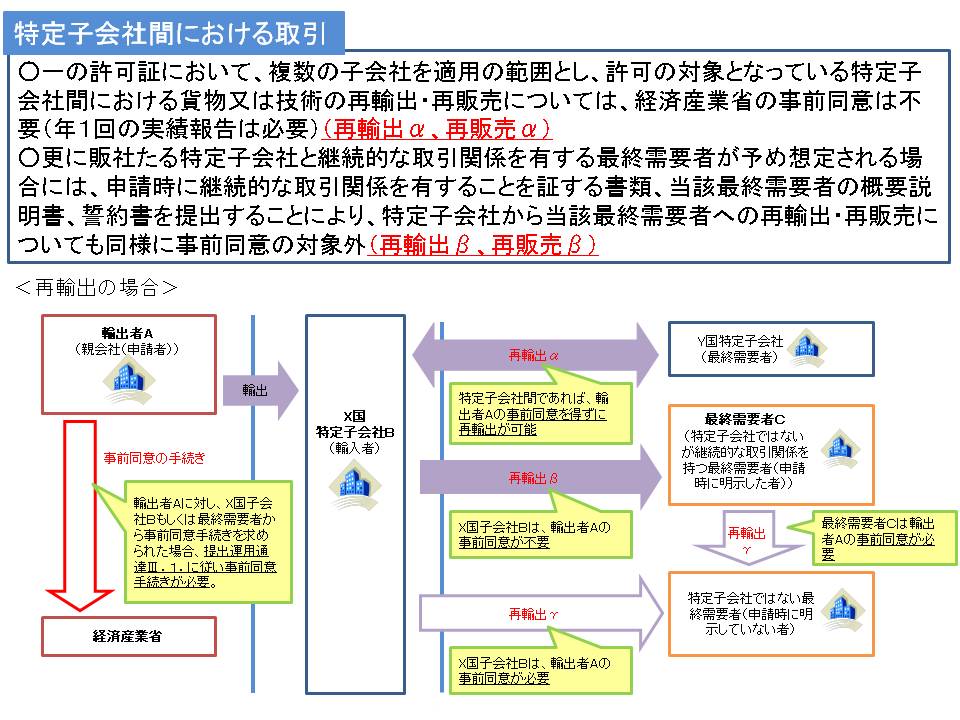

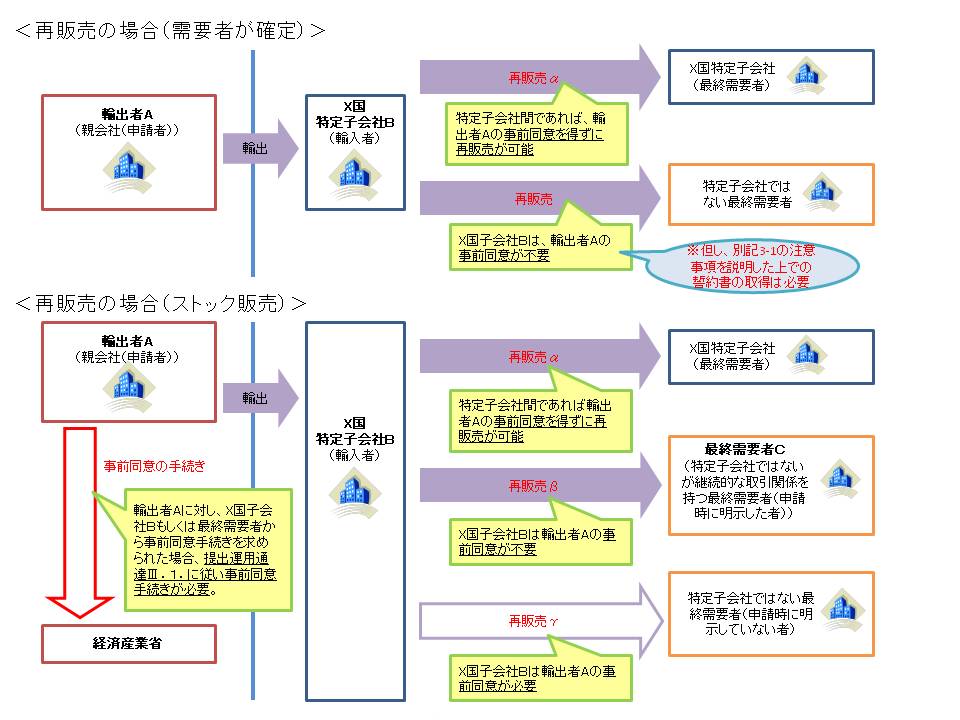

| ▼Q5:質問 特定子会社間における取引の自由化とは具体的にどういったことですか。 |

| ▼Q6:質問 包括許可の対象となる役務の範囲を拡大されていますが、どの様な場合に適用できるのでしょうか。 |

| ▼Q7:質問 「商品企画・研究企画段階に必要」として、輸出令別表第1の2から15の項に該当する製品の詳細図面を提供することは、包括許可の範囲とみなして良いのでしょうか。 |

| ▼Q8:質問 「商品企画・研究企画段階に必要」な技術の提供(包括許可取扱要領Ⅴの5(2)③)に係る書類保存義務や取引の実績報告については、子会社との会議の場等において口頭にて提供した技術情報の提供実績を報告する必要がありますか。 |

| ▼Q9:質問 申請者の要件である「特定子会社の誓約書の確実な実施のため、特定子会社の社内管理を指導」は、具体的に何を行えば良いですか。 |

| ▼Q10:質問 「4 特定子会社包括許可の要件」中に記載されている特定子会社から年1回提出する「報告書」(包括許可取扱要領の別表8(2))はどのような様式でしょうか。例えば、毎年検査官室に提出しているチェックリストを参考に作ったものでよろしいでしょうか。 |

| ▼Q11:質問 「3 特定子会社包括許可の申請者(3)」中に記載されている「(ただし、外為法等遵守事項中「7 子会社及び関連会社の指導」の実施状況については、特定子会社包括許可を行う場合における評価対象としない。)」とは、どういう趣旨ですか。 |

| ▼Q12:質問 「12 特定子会社包括許可に係わる報告」において、経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、申請者に対して、特定子会社の監査を行い経済産業大臣に報告することを求める、と規定されていますが、具体的にはどのようなときに報告を求められるのでしょうか。 |

| ▼Q13:質問 特定子会社包括許可が取消されるのはどのような場合でしょうか。 |

| ▼Q14:質問 複数の特定子会社を申請対象とする場合、それらが同一国内になくても構わないでしょうか。 |

| ▼Q15質問 特定子会社を複数設定して、申請することは可能でしょうか。 |

| ▼Q17:質問 特定子会社包括輸出許可を得て、特定子会社(当該特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用する者でない場合)が、緊急に補修用として、事前同意の対象から除外することを認められた最終需要者以外の者に供給する必要が起きたような場合に、経済産業省への事前同意で対処できますか。 |

| ▼Q18:質問 特別返品包括許可及び特定子会社包括許可は、今回(平成24年4月2日付け(同年7月1日施行))の改正で輸出許可と役務取引許可が統合されましたが、例えば既に特定子会社包括許可又は特定子会社役務取引許可証のどちらか一方を取得している場合、通達改正をもって、輸出許可と役務取引許可の両方が許可対象となるのでしょうか。 |

| ▼Q19:質問 特定包括許可と特定子会社包括許可の違いについて教えてください。 |

| ▼Q20:質問 「3 特定子会社包括許可の申請者(4)」について。申請者の要件に「実地の調査を受けている者」とありますが、申請時点よりも例えば5年前のものでも当該許可申請の要件として認められますか。 |

| ▲このページの先頭へ |

6.特別一般包括許可・特定包括許可(半導体製造用ポンプ・バルブ、圧力計、クロスフローろ過装置の部分品の輸出管理の合理化関係)

| ▼Q1:質問 2025年5月28日付けで改正された包括許可取扱要領(以下、「通達」という。)の主な改正点は何ですか。【関連規定:通達Ⅱ.4(1)①参照】 |

| ▼Q2:質問 すでに特別一般包括許可を持っていますが、2025年5月28日付けの通達施行後、新たに許可を再取得する必要がありますか。【関連規定:通達(別表3)(7)参照】 |

| ▼Q3:質問 特別一般包括許可の対象となるものとして、通達の〔別表A〕マトリクスに、「半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるもの」とありますが、この「半導体」の具体的範囲は何でしょうか。 |

| ▼Q4:質問 液晶ディスプレイ製造や太陽電池セル製造に用いられるポンプ・バルブ等は特別一般包括許可の対象となりますか。【関連規定:通達Ⅶ.1(8)⑨(注)参照】 |

| ▼Q5:質問 シリコンウェハーの製造に用いられるポンプ・バルブ等は特別一般包括許可の対象となりますか。 |

| ▼Q6:質問 フォトマスクの製造に用いられるポンプ・バルブ等は特別一般包括許可の対象となりますか。 |

| ▼Q7:質問 特別一般包括許可の適用対象となる「半導体製造に用いられる装置」、「その他の半導体製造工程に用いられるもの」とはそれぞれ具体的には何を指しますか。【関連規定:通達Ⅶ.1(8)⑨(注)参照】 |

| ▼Q8:質問 半導体製造に用いられる薬液を製造するメーカー向けに使用される場合には特別一般包括許可は適用可能でしょうか。【関連規定:通達Ⅶ.1(8)⑨(注)、参照】 |

| ▼Q9:質問 中国においてストック販売を行う場合に特別一般包括許可を使用できますか。【関連規定:通達Ⅱ.4(1)①イ及び(別表3)(2)の右欄参照】 |

| ▼Q10:質問 半導体製造用のポンプ・バルブ等について、特別一般包括許可を使って税関に輸出申告する場合にはどのように申告すればいいのでしょうか。 |

| ▼Q11:質問 特別一般包括許可と特定包括許可は両方とも取得・使用は可能でしょうか。 |

| ▼Q12:質問 通達Ⅱ.11.(3)の失効にかかる規定にある「当該貨物の輸出又は技術の提供に限り」とはどのような場合を指すのでしょうか。 |

| ▼Q13:質問 半導体製造用のポンプ・バルブを輸出する場合、「様式第14の2 特別一般包括許可にかかる届出書」(以下、「事前届出書」という)にかかる手続きはどのようなものでしょうか。【関連規定:通達Ⅶ.1.(8)及び(別表3)(14)・(15)・(16)参照】 |

| ▼Q14:質問 経済産業省より失効通知があった需要者との取引を行う場合はどうすればいいでしょうか。 |

| ▼Q15:質問 事前届出書の提出後、当該届出に対する経済産業省からの許可・不許可のような通知はあるのでしょうか。 |

| ▼Q16:質問 事前届出済の需要者等について社名変更があった場合には、再度事前届出を行う必要はあるのでしょうか。 |

| ▼Q20:質問 事前届出書の「需要等の概要」欄にはどこまで記入すればいいですか。【関連規定:通達Ⅶ.1.(9)⑥(記載例)参照】 |

| ▼Q24:質問 最終用途誓約書は取得後、経済産業省に提出するのでしょうか。【関連規定:通達(別表3)(4)・(6)参照】 |

| ▼Q25:質問 最終用途誓約書は、需要者より取引や輸出の都度に取得すべきでしょうか。一度取得すれば以降、再取得は不要でしょうか。 |

| ▼Q26:質問 「継続的な取引関係等」に関する要件のうち、2025年5月28日付けの通達改正により緩和の対象とした貨物については、輸出許可取得件数には見込みも対象となるのでしょうか。【関連規定:通達Ⅲ.5.(5)及び(別表9)参照】 |

| ▼Q27:質問 「許可申請日前1年以内のいずれかの月の初日を期間の初日とする1年間に、輸出許可取得件数3件以上」の要件は、半導体製造用部分品であれば全ての品目が対象でしょうか。【関連規定:通達Ⅲ.5.(5)及び(別表9)参照】 |

| ▼Q28:質問 補修用にかかる特定包括許可の概要はどのようなものでしょうか。【関連規定: 通達Ⅲ.5.(4)(ニ)(注2)並びに同(5)①d)及び同(5)②d)参照】 |

| ▼Q29:質問 当初、部分品解釈を適用して貨物を輸出する場合において、輸出申告書などにその旨を明記しなければならないでしょうか。 |

| ▼Q30:質問 半導体製造装置と同種同様の工程過程で用いられる製造装置に用いられるポンプ・バルブ等については、「継続的な取引関係等」に関する要件を満たせば、特定包括許可の対象となりますが、どのように申請すればいいでしょうか。 |

| ▲このページの先頭へ |

7.特別一般包括許可・特定包括許可(高分子材料製造用混合機の輸出管理の合理化関係)

| ▼Q1:質問 2022年12月6日付け施行で改正された包括許可取扱要領(以下、「通達」という。)より、輸出令(別表第1)4の項(8)の一定の仕向地、貨物が、条件付で特別一般包括の対象となりました。概要を教えてください。 |

| ▼Q2:質問 2025年5月28日付け施行で改正された通達において、貨物の使用に係るプログラムが届出対象に追加され、また様式についても変更がありました。既に貨物で届出を行っている需要者については、再度の届出は不要でしょうか。 |

| ▼Q3:質問 混合機の部分品をストック販売する場合に特別一般包括許可を使用できますか。 |

| ▼Q4:質問 特別一般包括許可と特定包括許可は両方とも取得・使用は可能でしょうか。 |

| ▼Q5:質問 特別一般包括許可の失効にかかる規定にある「当該貨物の輸出に限り」とはどのような場合を指すのでしょうか。 |

| ▼Q6:質問 「様式第14の5 特別一般包括許可にかかる届出書」(以下、「事前届出書」という)にかかる手続きはどのようなものでしょうか。 |

| ▼Q7:質問 経済産業省より失効通知があった需要者との取引を行う場合はどうすればいいでしょうか。 |

| ▼Q8:質問 事前届出済の需要者等について社名変更があった場合には、再度事前届出を行う必要はあるのでしょうか。。 |

| ▼Q9:質問 輸入者(買主・荷受人)を介さず、需要者と直接取引を行う場合は、事前届出書にどのように記載するのでしょうか。 |

| ▼Q10:質問 事前届出書の「貨物又は技術名」欄や「需要等の概要」欄にはどこまで記入すればいいですか。 |

| ▼Q11:質問 最終用途誓約書は、需要者から取得後、経済産業省に提出するのでしょうか。また、取引や輸出の都度に取得すべきでしょうか。一度取得すれば以降、再取得は不要でしょうか。 |

| ▼Q12:質問 混合機又はその部分品の特定包括許可申請における「継続的な取引関係等」について、輸出許可取得件数に見込みを含めてもよいでしょうか。 |

| ▲このページの先頭へ |

8.展示会等包括

| ▼Q1:質問 防衛装備の基本的な諸元に係る技術情報」とはなんでしょうか。 |

| ▼Q2:質問 安全保障上のリスクの低い情報の判断基準はなんでしょうか。 |

| ▼Q3:質問 防衛装備に該当するか否かの問い合わせ先を教えてください。 |

| ▼Q4:質問 展示会等包括役務取引許可を得た後、申請時に含めていなかった技術情報を新たに提供したい場合には、別途防衛装備庁の確認を得た後に、改めて包括許可の申請(都度の申請)が必要でしょうか。 |

| ▼Q6:質問 展示会等包括役務取引許可にある“要件”に「防衛装備の移転に係る商談等」とありますが、商談「等」には何が含まれるのでしょうか。 |

9.特別一般包括許可(移設検知装置付き工作機械の輸出管理の合理化関係)

こちら

| ▲このページの先頭へ |

1.包括全体

| ▼

Q1:質問 2019/4/1 今回改正された包括許可取扱要領(2019年4月1日付け施行)(以下、「通達」という)の主な改正点は何ですか。 |

| ▲A1:回答 特別一般包括許可及び特定包括許可に係る申請が全て電子申請となりました。申請方法については、NACCS貿易管理サブシステムを使用した電子申請に限りますので、予め経済産業省へ申請者届出(以下のホームページを参照してください)を行っていただく必要があります。 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.html |

| ▼Q2:質問 2019/4/1 2019年4月1日以降は、改正前の通達に基づいた申請手続は一切認められませんか。 |

| ▲A2:回答 認められません。改正後の通達に基づき、申請手続を行ってください。 |

| ▼Q3:質問 2019/4/1 紙面で発給された特別一般包括許可証の更新手続は、改正後も引き続き紙面で更新手続を行うことは可能ですか。 |

| ▲A3:回答 改正後は、全て電子での申請手続となります。改正後の通達に基づき手続を行ってください。 |

| ▼Q4:質問 申請者の要件に「実地の調査を受けている者」とありますが、申請時点よりも例えば5年前のものでも当該許可申請の要件として認められますか。 |

| ▲A4:回答 過去に実地の調査を受けた場合にあっては、その内容が外為法等遵守事項の実施状況にかかる調査であったかどうか等によりますので、経済産業省安全保障貿易審査課まで御相談ください。 |

| ▼Q5:質問 2019/4/1 包括許可証が分割されることがあるのは、どのような場合でしょうか。 |

| ▲A5:回答 複数の税関において通関を行う場合です。ただし、紙面で発給される特別返品等包括許可及び特定子会社包括許可に限られます。 |

| ▼Q6:質問 特別一般包括輸出許可の条件(別表3(7))等の「核兵器等の開発等」に関連して質問です。 核兵器等の場合の「使用」やこれ以外の武器の場合の「使用」は、戦闘目的に直接用いる場合以外も含まれますか。 |

| ▲A6:回答 それらの武器の保守、修理のために用いられるなどのように、核兵器等やこれ以外の武器の使用できる状態を確保するために用いられることも含まれます。 |

| ▼Q7:質問 特別一般包括輸出許可の条件(別表3)等の「核兵器等の開発等」に関する質問です。 どのような場合に、「核兵器等の開発等」や「その他の軍事用途」のために「用いられる場合」に該当することになりますか。 |

| ▲A7:回答 「核兵器等の開発等」や「その他の軍事用途」に用いられることとなる旨の情報が、次のいずれかの方法で得られている場合です。 ① 輸出契約書その他輸出者が入手した文書・図画・電磁的記録において記載または記録されている場合 ② 輸入者、需要者またはこれらの代理人から連絡を受けている場合 つまり、輸出貨物の用途についての情報のみによって判断され、誰が需要者であるかという情報は関係しません。 (なお、「核兵器等開発等省令」(おそれ省令)一号の規定のうち、別表に掲げる行為(別表行為)のために用いられる場合は除きます。) |

| ▼Q8:質問 特別一般包括輸出許可の条件(別表3)等の「核兵器等の開発等」に関する質問です。 どのような場合に、「核兵器等の開発等」のために「用いられるおそれがある場合」に該当することになりますか。 |

| ▲A8:回答 次のいずれかの場合です。 ① 「核兵器等開発等省令」(「おそれ省令」)一号の別表行為に用いられることとなる旨が、輸出契約書その他輸出者が入手した文書・図画・電磁的記録に記載・記録され、または輸入者、需要者またはこれらの代理人から連絡を受けている場合 ② 需要者が核兵器等の開発等を行いまたは行った旨が、①と同様な情報入手方法により得られている場合(当該貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、当該貨物が核兵器等の開発等及び別表に掲げる行為以外のために用いられることが明らかなときを除く。) ③ 経済産業大臣から核兵器等の開発等のために用いるおそれがあるとして通知を受けた場合 具体的には、おそれ省令一号の別表行為及び二号、三号の規定を参照ください。 |

| ▼Q9:質問 特別一般包括輸出許可の条件(別表3)等の「核兵器等の開発等」や「その他軍事用途」に関する質問です。 どのような場合に、「核兵器等の開発等」や「その他軍事用途」に「用いられる疑いがある場合」に該当することになりますか。 |

| ▲A9:回答 「用いられる疑いがある場合」は、「用いられる場合」(Q7参照)及び「用いられるおそれがある場合」(Q8参照)のいずれにも該当しないが、輸出しようとする貨物が、「核兵器等の開発等」又は「その他の軍事用途」に用いられる疑いがある場合です。すなわち、明示的に「核兵器等の開発等及びその他の軍事用途」(以下、本回答では「軍事用途」という。)に用いられるという情報はないが、周辺状況等から見て、軍事用途に用いられる懸念があり、その懸念が払拭できない場合などが該当します。 例えば、需要者が軍関係の組織であって、貨物の用途について明らかにされない場合などは、軍事用途に用いられる疑いがある場合に該当すると考えられます。一方、需要者が軍関係の組織であっても、軍事用途以外の用途に用いられることが明確になっているような場合は、軍事用途に用いられる疑いがないと判断して差し支えありません。 (注)特別一般包括許可については、仕向地が輸出令別表第3に掲げる地域以外の場合、需要者が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関であれば届出が必要となります。詳しくは、包括許可取扱要領の別表3又は4をご参照ください。 |

| ▼Q10:質問 輸出貨物が現地ディーラーの管理下に置かれることとなる予定で、用途や需要者について確定していない場合には、どうなりますか。 |

| ▲A10:回答 用途や需要者が確定していない場合でも、許可条件の適用は輸出時点で判断することになります。輸出までの時点で用途や需要者に関して軍事用途(核兵器等の開発等やその他の軍事用途)に関係する疑いがあれば、経済産業大臣に事前届出を行う必要があります。輸出までの時点でこのような疑いがないときは、事前届出の必要もなく包括許可を使用して輸出することができます。 (注)特別一般包括許可については、輸出される貨物がストック販売される場合であっても、仕向地が輸出令別表第3に掲げる地域以外の場合であって需要者が軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関であるおそれが強い場合には、届出が必要となります。詳しくは、包括許可取扱要領の別表3又は4中の表2(注3)をご参照ください。 |

| ▼Q11:質問 輸出者は、輸出貨物の用途や需要者について、どの程度まで事前に調査することが求められますか。 |

| ▲A11:回答 輸出者には、通常の商慣習や自社の輸出管理社内規程に則った用途確認・需要者確認を行うことが必要です。確認作業をした結果疑義が生じた場合や、経済産業省から特段の指示があった場合でない限りは、包括許可の許可条件履行のためにそれ以上の追加的調査を必要とされるものではありません。 |

| ▼Q12:質問 許可条件に該当するかどうかを判断する際に、輸出者が入手した文書・図画・電磁的記録が広範囲にわたっているときには言語や信憑性にかかわらず全てを確認することが必要ですか。 |

| ▲A12:回答 「輸出者が入手した文書・図画・電磁的記録」*とは、輸出の前に入手した全てのものが該当しますが、およそ輸出者の取引実態からみて通常の輸出者が確認すると考えられないもの(例えばその輸出者にとって契約書やこれに属する書類ではない特異な言語で書かれた文書、極めて大部な文書など)は該当しません。(*包括許可取扱要領及び「おそれ省令」参照。) |

| ▼Q13:質問 包括輸出許可を使って輸出しようとする貨物が軍事用途に間接的にのみ使用されるものである場合には、どうなりますか。 |

| ▲A13:回答 間接的に使用される場合であっても、軍事用途に関する許可条件は適用されます。例えば、特別一般包括輸出許可を使って輸出する工作機械により製造される装置が武器の製造や使用のために用いられる場合には、その武器により「核兵器等の開発等」あるいは「核兵器等の開発等以外の軍事用途」のために「用いられる場合」に該当することになります。 |

| ▼Q14:質問 許可条件に違反した場合、どのように措置されるのでしょうか。 |

| ▲A14:回答 包括許可が使用できないこととなる場合(その輸出について包括許可が失効するとされる許可条件に該当する場合)には、無許可輸出となります。この場合、刑事罰や行政制裁(輸出禁止処分)が適用されることがあります。 また、包括許可が使用できないこととなる場合でなくても届出義務に違反した場合には、10万円以下の過料が適用されることがあります。 更に、いずれの場合も、包括許可が将来に向けて取り消されることがあります。 |

| ▼Q15:質問 2019/4/1 許可条件に基づいて届出を行う場合には、どのような書類が必要ですか。 |

| ▲A15:回答 届出書(包括許可取扱要領の様式第13)に記載した書面とともに、その附属書類として貨物・技術の概要と、届出の事由を示す文書等が必要となります。 |

| ▼Q16:質問 2019/4/1 届出を行うに際しては、貨物の用途について需要者から誓約書などを提出してもらう必要はありますか。 |

| ▲A16:回答 需要者から誓約書を受ける必要はありません。なお、その貨物の用途について、届出書(包括許可取扱要領の様式第13)の「7.需要等の概要」欄に記載する必要があります。 |

| ▼Q17:質問 すでに「事前届出」を行ったものについても、「事後報告」をする必要があるのでしょうか。 |

| ▲A17:回答 現行の条件に基づき事前届出をして輸出されたものについては、事後報告の必要はありません。 |

| ▼Q18:質問 報告はどの時点で行う必要があるのでしょうか。 |

| ▲A18:回答 報告は、輸出を行った月ごとに、当該月の末締めの輸出実績を翌月末日までに報告することが必要となります。 |

| ▼Q19:質問 「最初の輸出日を基準にまとめて報告する」ということは、最初の実績があった翌月にその後の見込みも含めて報告すれば、その後、見込み分の輸出を完了した際に報告は必要なのでしょうか。 また見込み分がキャンセル等により輸出されなくなった場合にもやはり報告が必要でしょうか。 |

| ▲A19:回答 最初の実績があった翌月にその後の見込みも含めて報告すれば、その後、見込み分の輸出を完了した際に報告は必要ありません。 また見込み分がキャンセル等により輸出されなくなった場合も報告は必要ありません。 |

| ▲このページの先頭へ |

2.一般包括許可・特別一般包括許可

| ▼Q1:質問 2019/4/1 今回改正された包括許可取扱要領(2019年4月1日付け施行)(以下、「通達」という)の主な改正点は何ですか。 |

| ▲A1:回答 特別一般包括許可及び特定包括許可に係る申請が全て電子申請となりました。申請方法については、NACCS貿易管理サブシステムを使用した電子申請に限りますので、予め経済産業省へ申請者届出(以下のホームページを参照してください)を行っていただく必要があります。 https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.html |

| ▼Q2:質問 削除 |

| ▼Q3:質問 特別一般包括(特一包括)は新規に申請する場合、事前の実地調査が必要となりましたが、更新時にも実地調査は必要となりますか。 |

| ▲A3:回答 特別一般包括輸出許可又は特別一般包括役務取引許可(特一包括)の申請者の要件である実地の調査は、新規で申請する際の要件です。また、今般の通達改正前に取得した一般包括輸出許可証及び一般包括役務取引許可証は、改正後の特別一般包括輸出許可証及び特別一般包括役務取引許可証(特一包括)とみなす旨を附則において規定していますので、更新申請においては、実地の調査(立入検査を含む)は要件となりません。 (注)実地の調査は任意に行われるところ、更新申請においてはその実施の有無が要件とはならないという意味です。一方、実地の調査の結果がCP・CLに影響し、その結果、特一法括の許可/不許可・取消し等に繋がることはあります。 |

| ▼Q4:質問 特別一般包括輸出許可、特別一般包括役務取引許可(特一包括)の申請者の要件として、「輸出管理内部規程に基づき内部審査を実施した上で貨物の輸出又は技術の提供を行ったことがある者」とありますが、これは、許可を受けた輸出又は提供についてでなければならないのでしょうか。 |

| ▲A4:回答 許可を受けたものである必要はありません。リスト該当・非該当に関わらず、輸出管理内部規程に基づき内部審査を実施した上での輸出又は提供を行ったことがあれば結構です。 (注)内部規程が着実に運用されるものかどうか等の評価に必要なため。 |

| ▼Q5:質問 一般包括輸出許可申請時にチェックリスト受理票ではなく、輸出者等遵守基準を定める省令に基づいた該非確認責任者を登録した場合、一般包括輸出許可証を使用して輸出する際の該非判定は輸出管理内部規程に基づく手続が必要ですか。 |

| ▲A5:回答 申請時にチェックリスト受理票ではなく、輸出者等遵守基準を定める省令に基づいた該非確認責任者を登録している場合は、当該省令に沿った該非判定手続をお願いします。 (注)内部規程が整合的なものである場合に、それに従った手続きは肯定されます。 |

| ▼Q6:質問 返送に係る技術の提供について、「軽微な変更にとどまる場合」とは、どのような場合を指すのでしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▲A6:回答 例えば、外国から送られた技術の仕様書に承認印や簡単なコメントを付すこと等が軽微な変更に含まれます。性能の向上に資するものは該当しません。 |

| ▼Q7:質問 返送に係る包括許可を利用するために、CP(輸出管理内部規程)又は運用手続(細則)を変更する必要はあるのですか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▲A7:回答 CP又は運用手続(細則)は企業等における輸出管理の内部手続き等を規定したものであり、返送に係る包括許可制度を利用する企業等(特別一般包括許可を受けた企業等に限る。)であって、現行のCP又は運用手続(細則)では返送に係る包括許可に係る手続きについて読み込むことができず、自社内で混乱を招くおそれがある場合には、CP又は運用手続(細則)に返送に係る包括許可に係る手続きを新たに明記する必要があると考えられます。 |

| ▼Q8:質問 返送に係る輸出について修理だけでなく、評価や検査の依頼を受諾する場合にも、依頼書や承諾書の保存が必要となるのでしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▲A8:回答 依頼を受けた際や依頼を承諾した際に両者間でやりとりした書類や、やりとりしたメールを印刷したもの等を保存していただく必要があります。 |

| ▼Q9:質問 修理特例と、特別一般包括許可の範囲内での返送に係る輸出であって修理品の返送に係るケースとでは、適用対象がどのように異なるのでしょうか。 |

| ▲A9:回答 修理品については、既存の修理特例は「本邦から輸出された貨物であって、本邦において修理された後再輸出されるもの」を対象としています。対して、特別一般包括許可の返送に係る輸出のうち国内での修理を伴う再輸出については、「本邦から輸出された貨物が組み込まれた他の貨物の返送」も許可の適用対象としています。左記の修理特例をはじめとする既存の特例が適用できることが明確である時点で、当該輸出はそもそも外為法の許可の対象外となり、個別許可や各包括許可(特別一般包括許可の返送に係る輸出許可を含む)の申請・適用は不要となります。 |

| ▼Q10:質問 輸出令の第4条で規定している特例に該当するかもしれない貨物や、別表第1の16の項に該当するかもしれない貨物について、輸出する時点ではこれらには当たらないものと判断して特別一般包括許可の返送に係る輸出許可を適用して輸出した場合、何か注意すべき点はあるのでしょうか。 |

| ▲A10:回答 返送に係る輸出であって、輸出令第4条の規定に該当するか必ずしも明らかでないものや、輸出令別表第1の2の項から15の項までの中欄に掲げる貨物であるか16の項の中欄に掲げる貨物であるか必ずしも明らかでないものの輸出については、所要の許可条件を履行する限りにおいては、返送に係る輸出と同様の取扱いを持って包括許可取扱要領Ⅱ4(1)② の許可を適用することができます。 輸出令の第4条で規定している特例に該当する品目や、別表第1の16の項に該当する品目(キャッチオール要件に該当していないもの)については、元来包括許可取扱要領Ⅱ4(1)② の許可の適用範囲には含まれませんので、これに該当することが明確な場合は、包括許可取扱要領Ⅱ4(1)② の適用対象とはなりません。 いずれにせよ、原則として個別の輸出許可手続は不要な場合ですので、事後的に当局宛に特別に相談等いただく必要はございませんが、特別一般包括輸出許可を適用して返送した貨物については、返送の実績報告の対象となり、また、書類保存の必要性等も生じるため、社内での記録の取扱い等に充分ご注意ください。 |

| ▼Q11:質問 本邦から輸出された貨物が組み込まれた海外由来の貨物について検査のために輸入し、検査後に再輸出することを想定しているのですが、このとき、海外由来の貨物の中に組み込まれた本邦由来の貨物がソケット等で着脱可能な場合であっても、包括許可取扱要領のⅡ4(1)②のイの許可の類型の適用は可能でしょうか。 |

| ▲A11:回答 例えば半田付けのように必ずしも「分離しがたい」状態でなく、御質問のように着脱可能な状態であっても、本邦由来の貨物が当該貨物に組み込まれていると客観的に判断されるものであれば、イの類型に該当すると考えられます。 |

| ▼Q12:質問 海外顧客の試作品を評価のために輸入したのですが、評価のためには弊社側のサンプルを当該試作品に実装した状態で行う必要があります。この場合、評価後に当該試作品を海外顧客に返送するときは、包括許可取扱要領のⅡ4(1)②のハの許可の類型の適用は可能でしょうか。 |

| ▲A12:回答 類型ハについては、当該貨物の分析、評価等のために無償で一時的に本邦に持ち込まれた貨物の返送のために無償で行われる輸出(輸入時から当該貨物の性能、特性等が向上しない場合に限る。)を想定しています。そのため、海外由来の試作品に御社製品を実装した状態で返送する場合、輸入した貨物と同一の物とは見なされなくなるため、返品に係る輸出の類型ハには該当しませんが、返送の際に御社製品を取り外し、元来輸入した海外由来の試作品のみを返送するのであれば、類型ハの適用が可能です(ただし、輸入から一年以内に行われるものに限る。) |

| ▼Q13:質問 技術の返送を証明する書類としては、具体的にはどのようなものが求められるのでしょうか。 |

| ▲A13:回答 所定の記載事項が網羅されているものであれば結構です。例えば、契約書(注文書)、返送に関する相手とのやりとり(メールのコピー、修理依頼書、確認書、技術の発注書、受領書、送付書等)、返送を確認した書類(返送包括のどの類型に該当すると判断したか等)等が考えられます。 |

| ▼Q14:質問 CLとともに提出する、特別一般包括許可の返送に係る輸出及び返送に係る技術の提供に係る報告については、様式にどのように記入したらよろしいでしょうか。 |

| ▲A14:回答 報告の対象となる期間内における同一の相手方への技術提供については、一つの欄にまとめて記入してください。同一の相手であれば、提供時期や技術毎に記載欄を分割する必要はありません。なお、輸出については、件数のみ記入いただくこととなります。ご不明な点等ございましたら、安全保障貿易審査課まで御相談ください。 |

| ▼Q15:質問 2020/3/16一部変更 輸出される貨物や提供される技術がストック販売される場合に必要とされている確認は、どのようにして行えばよいのでしょうか。 |

| ▲A15:回答 貨物の輸入者又は技術の提供を目的とする取引の相手方に対して、文書やメール等の記録の残る方法で行うことが望ましいです。なお、特別一般包括許可を適用できない国・地域への再輸出等については、これを行わないことを、相手先から文書等で確認を取っておくことが重要と考えます。 |

| ▼Q16:質問 2020/3/16一部変更 ストック販売を行う際に必要とされている確認は、ストック販売を行う場所によって違いがあるのでしょうか。 |

| ▲A16:回答 特別一般包括許可の範囲内でストック販売を行う場合に輸出者に求める条件は、①需要者又は利用者として予定される者等についての確認(これらの者が、軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関であるおそれが少ないと認められるかどうか)、②特別一般包括許可を適用できない第三国に転売される予定がないことの確認、の2点になります。 これらの確認は、輸出令別表第3に掲げる地域以外の地域においてストック販売を行うときに必要になります。 ただし、輸出令別表第3に掲げる地域においてストック販売を行う場合であっても、フッ化水素、フッ化ポリイミド、レジストに係る貨物や技術をストックする場合は、「り地域」に転売される予定がないことを確認することが必要です。 |

| ▼Q17:質問 2020/3/16一部変更 特別一般包括輸出許可、特別一般包括役務取引許可の許可条件の適用欄に「ストック販売を行う場合にあっては、需要者又は利用する者として予定される者等について確認を行い」との記述がありますが、「等」は何を指しますか。 |

| ▲A17:回答 ここでいう「等」は当初の輸出先・販売先(ストックする者)を指します。 従いまして、特別一般包括輸出許可証又は特別一般包括役務取引許可証を用いて、輸出令別表第3に掲げる地域以外の地域においてストック販売を行う場合は、予定される需要者や利用者及び当初のストック販売先について、あらかじめ定められた手続きに従って確認を行う必要があります。 |

| ▼Q18:質問 軍と資本関係がある関係機関、民間の警備会社は、「軍若しくは軍関係機関又はこれらに類する機関」に該当するのでしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▲A18:回答 軍関連の資本が入っている会社や民間の警備会社であっても、独立した民間法人であれば含まれません。ただし、輸出した貨物が武器等の設計製造等に用いられるおそれがある場合等は、表1で規定する「その他の軍事用途」に該当しますので、その場合は表1に基づいた対応を行っていただく必要があります。 |

| ▼Q19:質問 「国防、治安の維持若しくは安全保障等を目的とする機関」にはどのような機関が含まれるのでしょうか。また、「これらの機関に属する機関」にはどのような機関が含まれるのでしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▲A19:回答 国境警備や治安維持を目的とする組織、警察、諜報・防諜機関(暗号を管理する機関を含む)が含まれます。また、これらの機関に属する機関としては、軍、警察に附属する病院や研究所・試験所などが含まれます。 |

| ▼Q20:質問 削除 |

| ▼Q21:質問

2019/4/1 包括許可取扱要領別表4の左欄(6)の報告は、個々の図面などを提供する場合は提供毎に報告する必要があるのでしょうか。また、製造技術を移転し、その後も同一の範囲の技術を継続的に提供するときには毎年報告する必要があるでしょうか。 |

| ▲A21:回答 新しいプラントや製造ラインを立ち上げる契約単位で、そのために提供した設計製造技術によって輸出貿易管理令別表第1に該当する製品が製造されるときは包括許可取扱要領様式第15でまとめて記載していただいてください。したがって、個々の図面などの提供毎に報告する必要はなく、初回時の提供についてのみ報告してください。 |

| ▼Q22:質問 特別一般包括役務取引許可によって移転した設計製造技術によって製造された非該当の貨物が、該当の貨物の製造に用いられる場合は報告が必要でしょうか。(平成23年4月1日付け施行分) |

| ▲A22:回答 報告の対象は、提供した設計製造技術によって輸出貿易管理令別表第1に該当する貨物が製造される場合です。したがって、移転された当該設計製造技術によって製造された貨物が非該当である場合は報告の必要はありません。 |

| ▼Q23:質問

2019/4/1 様式第15において「提供技術で製造される貨物の該当項番」を記載する欄がありますが、記載に当たっては相手先に該非判定を依頼する必要があるのでしょうか。 |

| ▲A23:回答 提供される技術で製造可能と考えられる該当貨物のうち、主たるものの項番について、通常の商取引等の範囲内で入手できる情報を元に記載いただければ結構です。(該当項番の判断が困難な場合は、「提供技術で製造される貨物の概要」の欄には、当該技術の用途(最終使用目的)を記載し、「提供技術で製造される貨物の該当項番」の欄には、「-」と記入してください。) |

| ▼Q24:質問 別表4の(6)に規定された技術の提供実績の報告は、リスト規制対象貨物の設計・製造技術に関してのみ行うものであって、リスト規制非該当貨物の設計・製造技術であって外為令別表に掲げている技術については、報告は必要ないという理解でよろしいでしょうか。 |

| ▲A24:回答 必要ありません。また、報告については、規定されているとおり、包括許可取扱要領Ⅱ4(2)① の特別一般包括役務取引許可を適用した技術の提供についてのみ行えば事足りるものであり、②の返送に係る技術の提供については報告の必要はありません。 |

| ▼Q25:質問

2019/4/1 特別一般包括役務取引許可の設計・製造技術の提供に係る報告書(包括許可取扱要領様式第15)にある「提供技術で製造される貨物の概要」及び「提供技術で製造される貨物の該当項番」については、どの程度具体的な記載が必要となるのでしょうか。また、技術の提供先に対して、具体的にどのような貨物を製造するのか確認する必要はあるでしょうか。 |

| ▲A25:回答 提供される技術によって実際に製造された又は製造される貨物をつぶさに確認・報告する必要はなく、技術の提供時に、提供者側で想定される範囲及び契約の内容等で既に製造されることが判明している範囲で記載いただければ結構です。ご不明な点等ございましたら、安全保障貿易審査課まで御相談ください。 |

| ▼Q26:質問

2019/4/1 包括許可取扱要領別表1から別表4にあるとおり、輸出令別表第3の地域向け輸出(プログラム含む)について、その他の軍事用途に用いられる場合又はその疑いのある場合には、事後に経済産業大臣に報告することとなっていますが、ストック販売目的で包括許可証を使用して輸出し、需要者が確定した時点で軍事利用が判明した場合はどう対応すればよいでしょうか。 |

| ▲A26:回答 ストック販売(=需要者が確定していない輸出)の場合であって、当該輸出を行った後、需要者が確定し、使用目的がその他の軍事用途に用いられる又はその疑いのあることを知った場合には、当該情報を知り得た時点の月ごとに当該月の末締めの再販売(予定含む)実績をその翌月末までに御報告ください。 報告に当たっては、様式第16又は様式第17を活用し、様式の名称の最後に「(ストック販売分)」と追記し、様式中の「通関又は取引年月日」若しくは「取引年月日」の箇所を「知り得た時点(年月日)」と修正し、安全保障貿易審査課まで御報告ください。なお、これまでの「報告」とは別葉としてください。 |

| ▼Q27:質問(2014/6/16) 特別一般包括許可が適用される「輸入された貨物の種類、品質(故障を含む)、数量等が契約の内容と相違する等、輸入者の予期しなかったものであるために行われる返送のための輸出」はどのような場合に適用できますか。 |

| ▲A27:回答 包括許可取扱要領(輸出注意事項17第7号・平成17・02・23貿局第1号)における「返送に係る輸出」は、本邦に輸入された貨物が、契約の内容と相違する等輸入者の予期しなかった場合に適用でき、例えば、輸入された貨物が破損している場合、動作しない場合、型番が異なる場合、数量が異なる場合等に適用することができます。 また、輸入された貨物の部分品について、上記のような場合には、カタログ等で当該部分品が輸入された貨物の一部であると判断できる場合にも適用できます。 なお、判断に迷う場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |

| ▲このページの先頭へ |

3.特定包括許可

| ▼Q1:質問 平成24年4月2日付け(同年7月1日施行)の包括要領において、特定包括許可の具体的な改正点はどういったことですか。 |

| ▲A1:回答 特定包括許可におけるインフラ・プラントプロジェクトに係る輸出については、従来は需要者と継続的な取引関係を有していることを要件としていましたが、インフラやプラントに関する取引の性格上、ゼロからスタートするため、継続的な取引関係に係る回数要件を撤廃し、更に手続の簡素化等を行うことで、今後増加が見込まれるインフラ・プラントプロジェクトに係る取引の円滑化に資する制度としました。 また、一部の貨物については、補修部品としての輸出が多いことから、本体機等の個別許可を一度受けていることを申請書類で確認することで、複数回の継続的な許可実績がなくとも、特定包括輸出許可申請を可能としました。なお、許可をする際には「許可(許可番号:G-○○-○○-○○○○○)を受けて輸出した貨物の保守若しくは修理又は交換を目的とした輸出に限る」等の許可条件を付すため、当該許可証を用いて輸出する際には、当該条件を履行するための確認が必要となります。 |

| ▼Q2:質問 特定包括ではプラント向けの輸出について、回数要件が撤廃されましたが、「一のプラント」とは、具体的にどういったものが想定されるのでしょうか。 |

| ▲A2:回答 化学プラント、天然ガスプラント、水処理プラントといったプラント関係や鉄道施設、電気、ガス等のインフラプロジェクトが想定されます。 |

| ▼Q3:質問 インフラ・プラントプロジェクト向けの取引を前提として、特定包括許可を取得しましたが、当該プロジェクト以外の用途であっても、許可証に記載されている貨物を許可証に記載されている最終需要者向けに輸出する場合であれば、当該許可証を使用して輸出しても問題ありませんか。 |

| ▲A3:回答 インフラ・プラントプロジェクト向けの特定包括許可については、申請時に提出された契約書等に基づき、「○○プラント向けに限る」、「○○の製造技術及びその製造に必要な機器のメンテナンスに必要な範囲での設計技術に限る」等の許可条件を付すため、上記のような輸出には同特定包括許可証は使用できません。なお、継続的な取引関係を有する場合には、別途特定包括許可を申請することが可能です。 |

| ▼Q4:質問 個別申請では、輸出令別表第1の3の項(2)の貨物を「に地域①」を仕向地として輸出する場合には、ブロックダイヤグラムや配管系統図等が申請書類として必要ですが、インフラ・プラントプロジェクト向けの特定包括許可申請の際には不要となるのでしょうか。 |

| ▲A4:回答 Q3の回答のとおり許可条件としてプロジェクトを限定しますので、輸出時には当該条件を履行するための確認が必要となります。なお、一括して許可することが国際的な平和及び安全の妨げとならないことが許可の要件です。これを確認するために申請時点で入手できる範囲内の資料を追加的に求める場合があります。 |

| ▼Q5:質問 インフラ・プラントプロジェクトに係る特定包括許可申請においては、申請書類を共有できるなどの緩和措置があるとなっていますが具体的にどういったことが可能でしょうか。 |

| ▲A5:回答 インフラ・プラントプロジェクトについて、複数の申請者が存在する場合には、申請書類の省略や共有をすることができます。 具体的には、当該インフラ・プラントプロジェクトに係る特定包括許可証を保有する者が存在している場合であって、契約書等において、申請者が当該プロジェクトの取引に関与していることが確認できる場合には、需要者の概要説明書の提出を不要とすることができます。 また、誓約書に申請者名が宛先の一つに含まれており、かつ、誓約書の貨物等の欄の記載内容に申請貨物が含まれている場合には、一のプラントの取引に関与している申請者間で誓約書を共有することができます。 |

| ▼Q6:質問 インフラ・プラントプロジェクト向けの特定包括役務取引許可の対象となるのは、どのようなケースが考えられますか。 |

| ▲A6:回答 例えば、化学プラントのオペレーション、メンテナンス(自ら補修用の部分品を加工したり外注したりするなど)を行うために必要となる範囲で、エンジニアリング会社の作成した配管図や化学プラントに設置される貯蔵容器など、プラント内に設置される該当貨物の仕様書や図面等の技術提供を行うようなケースが考えられます。 |

| ▼Q7:質問 契約書等で申請者が当該プロジェクトの取引に関与していることが確認できる場合に、すでに当該プロジェクトに係る特定包括許可証を保有する者が存在する場合は最終需要者の概要説明書の提出を省略できるとのことですが、当社は最終需要者と直接の契約関係がありません。このような場合は、最終需要者の概要説明書の提出は省略できないのでしょうか。 |

| ▲A7:回答 最終需要者と直接の契約がない場合であっても、例えば、御社が最終需要者と契約している者(例えばプライム事業者)との間の契約書において、最終需要者名、プロジェクト名が確認できる場合で、御社とプライム事業者の契約書に加えて最終需要者とプライム事業者の契約書の写しを合わせて提出いただくなどにより、御社が当該プロジェクトの取引に関与していることが確認できれば、最終需要者の概要説明書の提出は省略できます。 |

| ▼Q8:質問 特定包括許可と特定子会社包括許可の違いについて教えてください。 |

| ▲A8:回答 特定包括許可は、継続的な取引の実績が一定期間ある企業が対象となりますが、特定子会社包括許可の対象となる子会社については、取引関係に関する制約はなく、新たに取引を開始する子会社も対象になります。対象となる地域・貨物又は外国・技術については特定包括許可と特定子会社包括許可とも同様ですが、特定包括許可が申請時に取引実績のある貨物・技術に限定する必要がある一方、特定子会社包括許可については包括許可の対象となる貨物・技術全般(包括許可マトリックスで「特定」と表記してある貨物・技術の全部)が対象となりますので、申請時に特定する必要はございません。 |

| ▼Q9:質問 特定包括対象の需要者が当該許可を使用し輸入した貨物について、現地製造メーカーに委託加工や請負等を依頼する場合、特定包括の対象となるでしょうか。 |

| ▲A9:回答 貨物の所有権が需要者から移転しない委託加工・請負等の場合、現地製造メーカーから貨物の再輸出を行わない(需要者を除く)旨の誓約書を取得した上で許可の変更手続きを完了すれば、対象となります。 なお、貨物の所有権が移転する場合や需要者と当該貨物の取引がない又は見込みがない現地メーカーとの委託加工、請負等は対象となりません。 |

| ▼Q10:質問 取得済の特定包括輸出許可証記載の貨物及び仕向地の組み合わせが、2021年11月18日公布・施行された包括許可取扱要領の別表Aマトリクスの記載と異なることとなりましたが、取得済の特定包括輸出許可の取扱いについて教示願います。 |

| ▲A10:回答 今回の改正で、別表Aの区分が「特定包括」から「特別一般」に変更になる貨物については、11月18日より特別一般包括許可を利用して輸出してください。 |

| ▼Q11:質問 特定包括許可を申請予定の需要者Aは、「需要者」として、包括許可取扱要領Ⅲ特定包括許可5(5)の継続的な取引関係等を満たしています。他方、需要者Aは、「買主」「荷受人」としての実績はありません。この場合、需要者Aを「荷受人」として申請することはできますか。 |

| ▲A11:回答 需要者Aを「買主」「荷受人」として申請して差し支えありません。 |

| ▲このページの先頭へ |

4.特別返品等包括許可

| ▼Q1:質問 2025/4/3 今回改正された特別返品等包括許可(2025年4月3日付け施行)の主な改正点は何ですか。 |

| ▲A1:回答 従来は、輸出管理内部規程の整備及び外為法等遵守事項の確実な実施に関して、安全保障貿易検査官室から輸出管理内部規程受理票及びチェックリスト受理票の交付を受けている者に申請資格が限定されていましたが、改正後は、社内において輸出者等遵守基準省令に定める該非確認責任者等を選定し輸出管理を行っている者についても申請資格が付与されることとなりました。 また、従来必要とされていた当該包括許可に関する内部決裁様式等の書類や管理責任者が十分な知識を持った者であることの確認等を不要とするなど、申請書類も簡素化されました。 |

| ▼Q2:質問 2013/5/28 特別返品等包括許可は、自らが輸入したものを返品等する場合しか利用できないのでしょうか。他社が輸入したものの返品等であっても問題ないでしょうか。 |

| ▲A2:回答 他社が輸入したものであっても、輸入されたことが確認できる場合には、特別返品等包括許可を利用することができます。輸入されたことが確認できる書類については、Q3を参考にしてください。 なお、このような書類により外国から日本に到着したことが確認できる場合には、税関における輸入通関前の貨物であっても、本包括許可の対象となり得ます。 ご不明な点があれば安全保障貿易審査課にご相談ください。 |

| ▼Q3:質問 2013/2/26 「貨物が本邦に輸入又は技術が本邦に提供されたことの確認ができる場合に限る。」とは、具体的にどのような書類があれば「確認できる場合」と考えられるでしょうか。 |

| ▲A3:回答 一般的には、貨物が本邦に輸入されたこと等が確認できる輸入時のインボイス、パッキングリスト、Airwaybill、船荷証券又はこれに準じる書類が考えられます。 なお、このような書類がない場合であっても、例えば、国内の最終使用者と輸出者との契約書等により、当該契約に基づき輸出される貨物等の修理依頼先と、当初輸入した時の相手国が同じであることが確認できる場合には、当該契約書等についても「確認できる場合」の書類と考えることができますので、個別にご相談ください。 |

| ▼Q4:質問 2013/5/28 特別返品等包括輸出・役務取引許可の対象となる「不具合による返品、修理又は異品のための輸出」とは、具体的にどのようなものが該当しますか。 |

| ▲A4:回答 特別返品等包括輸出・役務取引許可の対象となる輸出は、以下のとおりです。いずれの場合も本邦に輸出した外国を仕向地として輸出する場合に限ります。 他方、役務については、貨物を使用するために設計したプログラムを単体で提供する場合や、貨物に内蔵された当該貨物を使用するために設計したプログラムを貨物と共に提供する場合も対象となりますが、基本的な考え方は貨物の「輸出」の場合と同様です。 なお、これらに該当するか疑問がある場合には、個別に安全保障貿易審査課にご相談ください。 ① 不具合による返品のための輸出とは、本邦に輸入された貨物に不具合があり、当該不具合貨物について調査をするために行われる輸出(不具合調査後に当該貨物を本邦へ返送する、又は不具合品の返品に伴う金銭解決(契約キャンセル)を前提とするものに限ります。なお、不具合による返品のための輸出には、不具合調査後の対応について、クレーム承諾書等に具体的に記されていない場合や修理、代替品又は金銭解決等により対応することが記載されている場合も含みます。) ② 修理のための輸出とは、本邦に輸入された貨物に不具合があり、当該不具合貨物を修理するために行われる輸出(クレーム承諾書により修理対応することが明らかであって、当該不具合貨物を修理した後、本邦に返送するものであるものに限ります。なお、修理には、1対1の交換(代替品)を含みます。) ③ 異品のための輸出とは、本邦に輸入された貨物の種類又は数量等が契約の内容と相違する等輸入者の予期しなかったものであるために行われる返送のための輸出。 |

| ▲このページの先頭へ |

5.特定子会社包括許可

| ▼Q1:質問 平成24年4月2日付け(同年7月1日施行)の包括要領において、特定子会社包括許可の具体的な改正点はどういったことですか。 |

| ▲A1:回答 事業者にとってより利便性が高い制度とするため、特定子会社の資本要件の緩和、特定子会社間における取引の自由化、包括許可の対象となる役務の範囲の拡大、輸出許可と役務取引許可を統合し一の許可証で輸出と役務取引の両方を対象にする等の改正を行いました。 |

| ▼Q2:質問 特定子会社の資本要件の緩和とは具体的にどういったことですか。 |

| ▲A2:回答 従来の特定子会社包括制度において対象となる特定子会社は、当該企業の過半数の株式を所有する居住者が存在し、かつ、他の株式を保有する者がすべて居住者であるという、原則日本資本100%が要件でした。 今回の改正により、特定子会社の過半数の株式を所有する居住者が存在していることのみが資本要件になったため、海外企業との合弁会社も特定子会社として申請することができるようになりました。 |

| ▼Q3:質問 特定子会社包括許可における申請者の要件として、「特定子会社の株式の過半数を有する者と実質的に同等と特に認められる者」とありますが、ここでいう「実質的」とは具体的にどういった場合が想定されるのでしょうか。 |

| ▲A3:回答 国内又は海外の他の子会社の持ち分の合計によって、子会社の株式を過半数有している場合などで、申請者のガバナンスが日本資本50%超の海外子会社と同等に機能すると認められる場合を想定しています。 例えば、申請者が株式の過半数を有している海外子会社が、株式を過半数有している子会社(申請者の孫会社)は、ここでいう「実質的に同等」と認められると考えています。 「実質的に同等と特に認められる者」がどうかを判断するときは、例えば以下の点について、申請時に現地法令等を含めて確認させて頂きます。 ・海外資本がゴールデンシェア(黄金株)を有していないこと ・海外資本が特別議決権を有していないこと(行使不可能であること) ・意志決定、定款変更、役員任免・罷免等のルールはどうなっているか ・会社精算(資本撤退等)時に日本の親会社がコントロール可能か(貨物の処理(再販売等)に関して当省と相談しつつ対応可能か等) 等 いずれにしましても、出資形態は千差万別であり、ケースバイケースで判断する必要があります。このため、申請者の資本が過半数未満の子会社を特定子会社として申請することを検討される場合には、事前に安全保障貿易審査課に相談してください。 |

| ▼Q4:質問 特定子会社の株式比率に変更があり、日本資本が51%から45%になり、現地資本が6%増えることになった場合、どうすれば良いですか。 |

| ▲A4:回答 現地資本が入ることにより、包括許可取扱要領Ⅴの2(1)及び(2)の要件を満たさなくなる可能性がありますので、このような重大な内容について変更が生じることとなった場合には、速やかに報告をしてください。なお、報告の内容に応じ、包括許可の変更手続きの必要があります。 |

| ▼Q5:質問 特定子会社間における取引の自由化とは具体的にどういったことですか。 |

| ▲A5:回答 従来の制度では最終需要者ではないB種特定子会社を申請する場合には、最終需要者として許可を受けているA種特定子会社が存在することが要件でしたが、A種特定子会社とB種特定子会社を統合しており、最終需要者でなくとも誓約書の提出及び資本要件を満たす子会社であれば、特定子会社として申請することが可能となりました。 また、一の許可証において、複数の子会社を適用の範囲とし、許可の対象となっている特定子会社間における貨物又は技術の再輸出については、経済産業省の事前同意を得ることなく行うことができます。なお、年1回の実績報告は必要となります。 更に販社たる特定子会社と継続的な取引関係を有する最終需要者が予め想定される場合には、申請時に継続的な取引関係を有することを証する書類、当該最終需要者の概要説明書、誓約書を提出することにより、特定子会社から当該最終需要者への再輸出についても同様に事前同意の対象外とすることができます。   |

| ▼Q6:質問 包括許可の対象となる役務の範囲を拡大されていますが、どの様な場合に適用できるのでしょうか。 |

| ▲A6:回答 ①非該当品の設計・製造に用いる該当技術を提供する場合、②該当品の商品企画・研究段階において必要な該当技術を提供する場合となります。想定される具体的なケースとしては、 ①については、例えば、非該当であるA化学物質を製造する過程において、3項(1)に該当する技術である副生されるB化学物質の製造技術を提供する場合 ②については、該当品である新商品の企画会議の場で議論に必要な概念設計図を提供すること、研究開発の場で研究を進めるために必要な基礎的な理論を提供すること等が考えられます。なお、このような場では、通常、守秘義務が保たれているものと認識しています。 また、設計及び製造技術については、一旦提供されると、提供先において、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれのある貨物を製造することが可能となることから、個別に厳格な審査をすることが必要であるため、従来の子会社包括制度においては、許可の対象外としていましたが、今回の改正で追加した内容は該当品の設計・製造に及ぶものではないと考えられることから、許可対象に加えました。 |

| ▼Q7:質問 「商品企画・研究企画段階に必要」として、輸出令別表第1の2から15の項に該当する製品の詳細図面を提供することは、包括許可の範囲とみなして良いのでしょうか。 |

| ▲A7:回答 製品の製造が可能となるような詳細図面の提供は、「商品企画・研究企画段階に必要」の範囲を超えていると考えられ、包括許可の範囲とみなすことはできません。別途、個別許可申請が必要となります。 |

| ▼Q8:質問 「商品企画・研究企画段階に必要」な技術の提供(包括許可取扱要領Ⅴの5(2)③)に係る書類保存義務や取引の実績報告については、子会社との会議の場等において口頭にて提供した技術情報の提供実績を報告する必要がありますか。 |

| ▲A8:回答 「商品企画・研究企画段階に必要」な技術の提供に係る書類保存義務については、会議の議事録を保存することで足ります。また、実績報告については、報告の対象外とします。ただし、安全保障貿易審査課から求めがあった場合は、保存している会議の議事録(関連すると考えられる部分)を提出していただくことがあります(議事録中において、子会社包括を使用して交わした技術を特定する必要はありません)。 |

| ▼Q9:質問 申請者の要件である「特定子会社の誓約書の確実な実施のため、特定子会社の社内管理を指導」は、具体的に何を行えば良いですか。 |

| ▲Q9:回答 子会社に対して、誓約書の確実な実施のための貨物及び技術の管理(管理とは、特定子会社包括輸出・役務取引許可を適用し輸出された貨物又は提供された技術を記録し、適切な用途に用いられていることについて、適時確認すること等をいう。)を徹底させ、その実施状況について年1回報告させるよう指示することです。 特定子会社包括許可を適用して輸出された貨物やプログラムは、国際的な平和及び安全の維持の妨げとならないよう適切に管理されることが必要です。例えば、輸出管理に関する以下の事項について親会社が子会社を指導し、着実に実施されているかどうかを監査することが考えられます。 ・輸出管理の趣旨の徹底(輸出管理に関する責任者の設置、現地従業員に対する輸出管理の教育) ・使用目的・使用状況の確認の徹底(子会社において、輸出された貨物等が大量破壊兵器等の製造に使用されないことの徹底及び使用していないことの確認の徹底) ・管理方法の着実な実施(複数の輸出者から貨物が輸出された場合等において、再輸出等の事前同意を行う者を把握するため、いずれの輸出者から輸出された貨物であるか記録・管理すること、未使用貨物について、再販売、再輸出防止等の観点から、過剰な在庫とならないよう適切に管理すること) ・年一回、輸出管理に関する内部監査の実施(貨物の使用状況、在庫状況等の確認、従業員に対する啓発の実施状況等について親会社への報告) ・内部監査等を踏まえた必要な改善の実施 |

| ▼Q10:質問 「4 特定子会社包括許可の要件」中に記載されている特定子会社から年1回提出する「報告書」(包括許可取扱要領の別表8(2))はどのような様式でしょうか。例えば、毎年検査官室に提出しているチェックリストを参考に作ったものでよろしいでしょうか。 |

| ▲A10:回答 子会社に対して、輸出された貨物等に関する管理につき、適切にガバナンスが効くことを確保するために、毎年報告等を受け、また原則3年に少なくとも1回は実地の監査(他の監査の一貫として行うもの、第三者に委託して実施するものでもよい。)をおこなっていただくことを想定しています。したがって、毎年、報告書を受け取り指導・監督を行うにあたって、申請者の社内・グループ内等のガバナンスを確保するための規定類等で規定されている様式で定める等の対応をいただければ結構です。 |

| ▼Q11:質問 「3 特定子会社包括許可の申請者(3)」中に記載されている「(ただし、外為法等遵守事項中「7 子会社及び関連会社の指導」の実施状況については、特定子会社包括許可を行う場合における評価対象としない。)」とは、どういう趣旨ですか。 |

| ▲A11:回答 CPで規定しているのは、申請する特定子会社以外の子会社及び関連会社も含む指導であり、指導の対象範囲が申請の要件より広範であるため、特定子会社包括許可における評価対象とするものではないことを明示したものです。 |

| ▼Q12:質問 「12 特定子会社包括許可に係わる報告」において、経済産業大臣が特に必要があると認めるときは、申請者に対して、特定子会社の監査を行い経済産業大臣に報告することを求める、と規定されていますが、具体的にはどのようなときに報告を求められるのでしょうか。 |

| ▲A12:回答 経済産業大臣からの求めに応じ、申請者から報告が提出された場合であって、当該報告内容に疑義がある場合や、日本から輸出された貨物等が適切に管理されていない等の報告がなされた場合に、監査を行った上での報告を求めることが一例としてあげられます。 |

| ▼Q13:質問 特定子会社包括許可が取消されるのはどのような場合でしょうか。 |

| ▲A13:回答 例えば、許可取得後、株式の保有状況が変化し、過半数に達しなくなった場合や特定子会社包括許可を得た者が輸出管理社内規定を遵守していない場合等において許可が取消される可能性があります。 なお、特定子会社包括が取消された場合は、個別許可で申請ください。 |

| ▼Q14:質問 複数の特定子会社を申請対象とする場合、それらが同一国内になくても構わないでしょうか。 |

| ▲A14:回答 申請の対象となる特定子会社が、同一国内の子会社である必要はありません。 |

| ▼Q15:質問 特定子会社を複数設定して、申請することは可能でしょうか。 |

| ▲A15:回答 一の申請書において、複数申請することは可能です。 |

| ▼Q16:質問 様式第11(特定子会社包括許可申請明細書)には、最終需要者の住所を記載することとなっていますが、これは登記簿等で確認できる需要者の住所(本社所在地)のみを記載すればよく、また、誓約書などにおいて使用場所は記載しなくてもよいと理解すべきなのでしょうか。 ちなみに、この質問は、本社所在地と当該貨物の実際の使用場所が異なる場合(例えば、本社はA国B市にあり、他方当該貨物の実際の使用場所は当該需要者のA国C市の工場であるような場合)、あるいは同国内に事業所が複数あり、そのいずれかで使用されるような場合であるが必ずしも特定されていない場合などの使用場所の記載は必要なのか、必要であるとするとどの程度必要なのかという趣旨に出たものであります。 |

| ▲A16:回答 特定子会社包括許可制度は、申請書及び明細書に列挙された特定子会社に対して、申請者が輸出管理面でガバナンスが効いていると認められるときに包括的に許可するものです。したがって、特定子会社の住所は本社所在地を記載していただければ結構ですし、また、許可された特定子会社に属する使用場所・保管場所であれば誓約書の第1節(h)に記載する必要はありません。 |

| ▼Q17:質問 特定子会社包括輸出許可を得て、特定子会社(当該特定子会社が貨物の最終需要者又は技術を利用する者でない場合)が、緊急に補修用として、事前同意の対象から除外することを認められた最終需要者以外の者に供給する必要が起きたような場合に、経済産業省への事前同意で対処できますか。 |

| ▲A17:回答 特定子会社包括許可の条件(別表8(3))において、再輸出に係る事前同意に係る手続きを求められたときには速やかに経済産業省に事前同意の手続きを行い、経済産業省の指示に従うこととありますが、ご質問のような場合にも、「再輸出」を「再販売」と読み替えて準用することとします。 |

| ▼Q18:質問 特別返品包括許可及び特定子会社包括許可は、今回(平成24年4月2日付け(同年7月1日施行))の改正で輸出許可と役務取引許可が統合されましたが、例えば既に特定子会社包括許可又は特定子会社役務取引許可証のどちらか一方を取得している場合、通達改正をもって、輸出許可と役務取引許可の両方が許可対象となるのでしょうか。 |

| ▲A18:回答 附則において規定していますが、包括許可取扱要領の施行日以降に特別返品包括許可又は特定子会社包括許可を更新した時点で、輸出許可と役務取引許可の両方が許可対象となります。 |

| ▼Q19:質問 特定包括許可と特定子会社包括許可の違いについて教えてください。 |

| ▲A19:回答 特定包括許可は、継続的な取引の実績が一定期間ある企業が対象となりますが、特定子会社包括許可の対象となる子会社については、取引関係に関する制約はなく、新たに取引を開始する子会社も対象になります。対象となる地域・貨物又は外国・技術については特定包括許可と特定子会社包括許可とも同様ですが、特定包括許可が申請時に取引実績のある貨物・技術に限定する必要がある一方、特定子会社包括許可については包括許可の対象となる貨物・技術全般(包括許可マトリックスで「特定」と表記してある貨物・技術の全部)が対象となりますので、申請時に特定する必要はございません。 |

| ▼Q20:質問 「3 特定子会社包括許可の申請者(4)」について。 申請者の要件に「実地の調査を受けている者」とありますが、申請時点よりも例えば5年前のものでも当該許可申請の要件として認められますか。 |

| ▲A20:回答 過去に実地の調査を受けた場合にあっては、その内容が外為法等遵守事項の実施状況にかかる調査であったかどうか等によりますので、経済産業省安全保障貿易審査課まで御相談ください。 |

| ▲このページの先頭へ |

6.特別一般包括許可・特定包括許可(半導体製造用ポンプ・バルブ、、圧力計、クロスフローろ過装置の部分品の輸出管理の合理化関係)

| ▼Q1:質問 2025年5月28日付けで改正された包括許可取扱要領(以下、「通達」という。)の主な改正点は何ですか。【関連規定:通達Ⅱ.4(1)①参照】 |

| ▲A1:回答 2024年4月に公表された産業構造審議会通商・貿易分科会安全保障貿易管理小委員会中間報告において、輸出令別表第一の2項(33)に該当する圧力計及び3の2項(2)に該当するクロスフローろ過用の装置の部分品のうち半導体製造用のものについては、転用懸念が低く、年間の審査実績が積み上がっていることから、特別一般包括許可を適用することが提言されました。この提言を踏まえ、2021年11月に特別一般包括許可の適用対象となった輸出令別表第一の3項(2)に該当するポンプ・バルブに加え、上記の圧力計及びクロスフローろ過用の装置の部分品(以下、「ポンプ・バルブ等」という。)についても特別一般包括許可の対象とするものです。 |

| ▼Q2:質問 すでに特別一般包括許可を持っていますが、2025年5月28日付けの通達施行後、新たに許可を再取得する必要がありますか。【関連規定:通達(別表3)(7)参照】 |

| ▲A2:回答 不要です。ただし、輸出前の事前届出や最終用途誓約書の取得、年2回の実績報告(※)などの条件が付与されていますのでご留意ください。 (※)1月から6月までの実績を7月末までに、また7月から12月までの実績を翌年の1月末までに経済産業大臣に報告してください。 |

| ▼Q3:質問 特別一般包括許可の対象となるものとして、通達の〔別表A〕マトリクスに、「半導体製造に用いられる装置に組み込まれるものその他の半導体製造工程に用いられるもの」とありますが、この「半導体」の具体的範囲は何でしょうか。 |

| ▲A3:回答 「半導体」とは、一般的には、電気を良く通す金属などの「導体」と電気をほとんど通さないゴムなどの「絶縁体」との、中間の性質を持つシリコンなどの物質や材料のことを指します(※一般社団法人日本半導体製造装置協会ホームページより)。今回の見直しは、特定の半導体関連需要者が所有する半導体デバイスなどの半導体製造ラインや半導体製造装置に組み込まれる部分品の納品又は交換・補修用の継続取引のポンプ・バルブ等を特別一般包括許可の対象とするものであり、マトリクスの「半導体」はこのような半導体を材料に用いた集積回路が対象となる他、ダイオードやトランジスタといった半導体素子も含みます。特別一般包括許可を利用する輸出に際して、需要者に確認した用途が、対象となる半導体製造用か否か判断に迷う場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |

| ▼Q4:質問 液晶ディスプレイ製造や太陽電池セル製造に用いられるポンプ・バルブ等は特別一般包括許可の対象となりますか。【関連規定:通達Ⅶ.1(8)⑨(注)参照】 |

| ▲A4:回答 安全保障貿易管理小委員会中間報告の提言に基づき、半導体製造装置と同種同様の工程過程で用いられる製造装置であっても、これら液晶ディスプレイ製造用や太陽電池セル製造用といった半導体製造装置以外の装置に組み込まれる場合は対象となりません。特別一般包括許可の対象となるのは、A3.に記載した集積回路、ダイオードやトランジスタ等の半導体製造ラインや半導体製造装置に組み込まれるポンプ・バルブ等のみです。なお、半導体製造装置と同種同様の工程過程で用いられる製造装置に用いられるポンプ・ バルブ等については特定包括許可の対象となります(Q30を参照)。特別一般包括許可を利用する輸出に際して判断に迷う場合や、上記の特定包括許可を申請するに際して不明な点がある場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |

| ▼Q5:質問 シリコンウェハーの製造に用いられるポンプ・バルブ等は特別一般包括許可の対象となりますか。 |

| ▲A5:回答 シリコンウェハーは半導体以外の用途の場合もあり得るので、最終用途が半導体製造用であることを十分に確認してください。なお、輸出貨物が最終的に何の製品となり、どこで使用されるのかの確認は、輸出者として必須事項ですので、今回の制度見直し後も従来どおり確認する必要があります。特別一般包括許可を利用する輸出に際して、判断に迷う場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |

| ▼Q6:質問 フォトマスクの製造に用いられるポンプ・バルブ等は特別一般包括許可の対象となりますか。 |

| ▲A6:回答 フォトマスクは半導体製造工程で使用されるパターニングの原版にあたるものであり、半導体そのものとは異なりますので、対象となりません。 |

| ▼Q7:質問 特別一般包括許可の適用対象となる「半導体製造に用いられる装置」、「その他の半導体製造工程に用いられるもの」とはそれぞれ具体的には何を指しますか。【関連規定:通達Ⅶ.1(8)⑨(注)参照】 |

| ▲A7:回答 「半導体製造に用いられる装置」とは、半導体製造装置、半導体製造用の薬液供給装置、半導体製造用の超純水製造装置、露光装置等を指します。また、「その他の半導体製造工程に用いられるもの」とは、「半導体製造に用いられる装置」以外で半導体製造用途に使用されるもの、例えば、半導体製造に用いられる装置に薬液を供給する配管に取り付けられ、当該薬液の流量制御のために使用されるものをいいます。特別一般包括許可を利用する輸出に際して、判断に迷う場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |

| ▼Q8:質問 半導体製造に用いられる薬液を製造するメーカー向けに使用される場合には特別一般包括許可は適用可能でしょうか。【関連規定:通達Ⅶ.1(8)⑨(注)、参照】 |

| ▲A8:回答 適用できません。半導体製造装置を製造する者向けに使用される場合(ポンプ・バルブの場合のみ)又は半導体を製造する者向けに使用される場合に適用可能となります。特別一般包括許可を利用する輸出に際して、判断に迷う場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |

| ▼Q9:質問 中国においてストック販売を行う場合に特別一般包括許可を使用できますか。【関連規定:通達Ⅱ.4(1)①イ及び(別表3)(2)の右欄参照】 |

| ▲A9:回答 使用できません。輸出時点で需要者が確定している場合に限り、使用できます。 |

| ▼Q10:質問 半導体製造用のポンプ・バルブ等について、特別一般包括許可を使って税関に輸出申告する場合にはどのように申告すればいいのでしょうか。 |

| ▲A10:回答 特段の手続きは不要です。これまでどおりの申告手続きを行ってください。 |

| ▼Q11:質問 特別一般包括許可と特定包括許可は両方とも取得・使用は可能でしょうか。 |

| ▲A11:回答 可能です。ただし、いずれかの許可を使用して輸出した場合はいずれかの許可は失効していたものとみなすのでご留意ください。【関連規定:通達Ⅱ.11.(3)及び同Ⅲ.10.(3)参照】 すなわち、1回の輸出申告ではいずれかの包括許可しか使用できませんが、ある需要者向け輸出申告で特定包括許可を使用した後、別の機会に同じ需要者向けの輸出申告をしようとする場合、特別一般包括許可を使用することは可能です。 |

| ▼Q12:質問 通達Ⅱ.11.(3)の失効にかかる規定にある「当該貨物の輸出又は技術の提供に限り」とはどのような場合を指すのでしょうか。 |

| ▲A12:回答 輸出申告ベースとなります。 |

| ▼Q13:質問 半導体製造用のポンプ・バルブを輸出する場合、「様式第14の2 特別一般包括許可にかかる届出書」(以下、「事前届出書」という)にかかる手続きはどのようなものでしょうか。【関連規定:通達Ⅶ.1.(8)及び(別表3)(14)・(15)・(16)参照】 |

| ▲A13:回答 主に以下の手続きとなります。①特別一般包括許可を使用して、半導体製造用のポンプ・バルブを「は地域②」又は「に地域②」に輸出しようとする者は、事前に、輸出を予定している仕向地、輸入者(買主・荷受人)、需要者、装置納入先、貨物の使用目的・使用方法等を経済産業省(安全保障貿易審査課)に届け出なければなりません。【関連規定:通達Ⅷ.(1)(リ)③参照】②上記①による事前届出を経済産業省が受理後、14日間は輸出不可となりますが、経済産業省からの特段の連絡(下記③による失効通知)がない場合は、14日間の経過により、輸出可能となります。③その輸出が、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものについては、経済産業省はその輸出について特別一般包括許可の失効を事前届出の受理から14日以内に通知します。④経済産業省より特段の連絡がなかった需要者等については、以降、届出済の需要者等への輸出についての再度の届出は不要です(なお、初回の届出以降にその輸出が国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあると認められるものについては、その輸出について特別一般包括許可の失効を通知します)。 なお、特別一般包括許可を使用して、半導体製造用の圧力計及びクロスフローろ過用の装置の部分品をそれぞれ適用可能な地域に輸出しようとする場合も、同様の手続となります。その場合、半導体製造用の圧力計については様式第14の3を、クロスフローろ過用の装置の部分品については様式第14の4を用いてください。 |

| ▼Q14:質問 経済産業省より失効通知があった需要者との取引を行う場合はどうすればいいでしょうか。 |

| ▲A14:回答 個別に輸出許可申請を行ってください。 |

| ▼Q15:質問 事前届出書の提出後、当該届出に対する経済産業省からの許可・不許可のような通知はあるのでしょうか。 |

| ▲A15:回答 経済産業省は事前届出書受理後、受理した旨と受理から14日を経過する日(=特別一般包括許可を使用した輸出が可能となる日)を通知しますが、輸出の可否は最終的には輸出者ご自身で判断してください。なお、その輸出が、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものについては、経済産業省は事前届出書の受理から14日以内にその輸出について、特別一般包括許可の失効の通知を行います。 |

| ▼Q16:質問 事前届出済の需要者等について社名変更があった場合には、再度事前届出を行う必要はあるのでしょうか。 |

| ▲A16:回答 事前届出済の買主、荷受人、需要者、装置納入先について社名変更があった場合には、 再度事前届出書の提出が必要です(事前届出書には変更前の社名と変更後の社名を併記してください)。その後の手続きはA13.と同様です。 なお、Co.,Ltd.等の会社形態を示す表記の修正については、A17.と同様の手続きを行ってください。 |

| ▼Q17:質問 事前届出済の需要者等について社名以外の変更があった場合には、再度事前届出を行う必要はあるのでしょうか。 |

| ▲A17:回答 添付の修正報告様式にて安全保障貿易審査課宛に報告してください。 修正報告書様式 |

| ▼Q18:質問 輸入者(買主・荷受人)を介さず、需要者と直接取引を行う場合は、当該需要者を事前届出書の「買主」または「荷受人」欄に記載するのでしょうか。【関連規定:通達Ⅶ.1.(8)(9)(10)参照】 |

| ▲A18:回答 輸入者(買主・荷受人)を介さず、需要者と直接取引を行う場合は、当該需要者は「需要者」欄にのみ記載してください。 |

| ▼Q19:質問 装置納入先が需要者にもなり得る場合は、当該装置納入先を事前届出書の「装置納入先」欄と「需要者」欄の両方に記載するのでしょうか。【関連規定:通達Ⅶ.1.(8)(9)(10)参照】 |

| ▲A19:回答 装置納入先が需要者にもなり得る場合は、当該需要者は「需要者」欄にのみ記載してください。 |

| ▼Q20:質問 事前届出書の「需要等の概要」欄にはどこまで記入すればいいですか。【関連規定:通達Ⅶ.1.(9)⑥(記載例)参照】 |

| ▲A20:回答 例えば、「半導体製造装置(エッチング装置)に組み込まれ、半導体の製造に使用される」や「半導体製造用洗浄装置に薬液を供給する配管に取り付けられ、当該薬液の流量制御のために使用される」といったものが考えられます。 また、「半導体メーカー」や「半導体製造装置メーカー」など、需要者の業種が分かる情報も記載してください。 |

| ▼Q21:質問 事前届出書や、「様式第18の2(または18の3若しくは18の4) 特別一般包括輸出・役務(使用に係るプログラム)取引許可に係る実績報告書」(以下、「実績報告書」という。【関連規定:通達Ⅶ.2.(2)及び (別表3)(7)参照】)はNACCSを通じて提出できますか。 |

| ▲A21:回答 NACCSを通じた提出はできません。原則、ホームページにてご案内するメールアドレスを宛先とする電子メールに添付の上、提出してください。 事前届出や実績報告書の作成に際して、不明な点や判断に迷う場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |

| ▼Q22:質問 実績報告書は契約毎に全てを記載することとなっていますが、同一の契約に係る輸出が複数月に渡る場合は、該当する全ての報告期間において報告する必要がありますか。 |

| ▲A22:回答 実績報告書の注(4)に記載のとおり、最初の輸出を行った日が含まれる報告対象期間に、見込みも含めてまとめて報告してください。以降の報告は不要です。 |

| ▼Q23:質問 実績報告書は契約毎に全てを記載することとなっていますが、1行に複数の型番の貨物を記載せず、型番毎に行を分けても良いでしょうか。 その他、実績報告の記載方法で注意すべき点はありますでしょうか。 |

| ▲A23:回答 型番毎に行を分けて記載することも可能ですが、1つの契約の集合体であることが分かるよう工夫して報告してください。 この際、買主の名称、荷受人の名称又は需要者及び装置納入先の名称など、複数の行に共通する項目については、セルを統合する等により、まとめて記載してください。 具体的には添付ファイルをご参照ください。 実績報告書の記載例 |

| ▼Q24:質問 最終用途誓約書は取得後、経済産業省に提出するのでしょうか。【関連規定:通達(別表3)(4)・(6)参照】 |

| ▲A24:回答 輸出時の経済産業省への提出は不要です。なお、年2回の実績報告書提出時にその写しを添付していただきます。 |

| ▼Q25:質問 最終用途誓約書は、需要者より取引や輸出の都度に取得すべきでしょうか。一度取得すれば以降、再取得は不要でしょうか。 |

| ▲A25:回答 需要者から包括的に取得することにより、特別一般包括許可証の有効期間においては最終用途誓約書をその都度取得する必要はありませんが、適用する特別一般包括許可証の 更新時には同誓約書を再取得してください。【関連規定:通達(別表3)(4)の右欄参照)】特別一般包括許可を利用する輸出にかかる最終用途誓約書の取得などに際して、判断に迷う場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |

| ▼Q26:質問 「継続的な取引関係等」に関する要件のうち、2025年5月28日付けの通達改正により緩和の対象とした貨物については、輸出許可取得件数には見込みも対象となるのでしょうか。【関連規定:通達Ⅲ.5.(5)及び(別表9)参照】 |

| ▲A26:回答 緩和の対象とした貨物(通達(別表9)参照)については、見込みは要件の対象とはならず、実績のみとなります。 |

| ▼Q27:質問 「許可申請日前1年以内のいずれかの月の初日を期間の初日とする1年間に、輸出許可取得件数3件以上」の要件は、半導体製造用部分品であれば全ての品目が対象でしょうか。【関連規定:通達Ⅲ.5.(5)及び(別表9)参照】 |

| ▲A27:回答 全ての品目ではなく、ポンプ、バルブ、貯蔵容器、熱交換器、クロスフローろ過用装置の部分品、圧力計、非接触型測定装置、高圧電源などが対象となります。なお、ポンプ・バルブのみ、半導体製造用途以外であっても輸出許可取得件数の要件が3件以上となっています。 |

| ▼Q28:質問 補修用にかかる特定包括許可の概要はどのようなものでしょうか。【関連規定: 通達Ⅲ.5.(4)(ニ)(注2)並びに同(5)①d)及び同(5)②d)参照】 |

| ▲A28:回答 ①部分品として装置に組み込まれ、非該当品として扱い輸出された貨物(※)の保守・修理・交換についても特定包括許可の対象となります。 (※)「輸出貿易管理令の運用について」(昭和62年11月6日付け62貿局第322号・輸出注意事項62第11号。以下「運用通達」という。)1-1の(7)の(イ)のただし書きにより、輸出令別表第1の1から15までの項の中欄に掲げる貨物のいずれにも該当しないものとして扱い(以下、「部分品解釈」という。)輸出された貨物を指します。 ②運用通達に基づく部分品解釈を適用して輸出された貨物にかかる要件を適用して特定包括許可を申請する場合には、「継続的な取引実績又は見込みを示す書類」として以下を提出してください。 ・(装置の輸出にかかる)輸出申告書の写し及び輸出許可通知書の写し ・(装置の輸出にかかる)輸出管理内部規程に基づき実施した内部審査資料の写し ・当該貨物が組み込まれている装置の概要(例えば:装置の外観図、装置内の配管図、 装置の設置レイアウト、当該貨物の型番がわかるもの等※) (※)当該規定に掲げている書類は全ての提出を求めているものではなく、例示として掲げているものであります。 したがって、申請者におかれては、当該装置が適正に輸出され、需要者においても適切に使用されていることを証する書類をご準備いただき、ご不明な点等あれば安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 |

| ▼Q29:質問 当初、部分品解釈を適用して貨物を輸出する場合において、輸出申告書などにその旨を明記しなければならないでしょうか。 |

| ▲A29:回答 輸出申告書などに、部分品解釈により非該当と判断したことを記載することはないものと承知しています。当該規定により輸出申告書や輸出許可通知書の写しの提出を求める趣旨は、例えば部分品解釈により、リスト規制該当貨物であるバルブが半導体製造装置に組み込まれて輸出されている場合、当該装置が間違いなく契約に基づく相手先に輸出されていることを確認するためのものです。 |

| ▼Q30:質問 半導体製造装置と同種同様の工程過程で用いられる製造装置に用いられるポンプ・バルブ等については、「継続的な取引関係等」に関する要件を満たせば、特定包括許可の対象となりますが、どのように申請すればいいでしょうか。 |

| ▲A30:回答 以下のとおりです。不明な点がある場合は、安全保障貿易審査課までお問い合わせください。 ①申請者は、需要者である装置メーカーが装置の納入を予定している全ての装置納入先の情報をNACCSに入力の上、存在確認資料と併せて提出してください。なお、当該 装置納入先への納入実績の有無は問いません。 ②許可証には当該装置納入先が「許可条件」欄に明示されますので、許可証に明示されていない装置納入先に特定包括許可証を用いる場合は、当該装置納入先を追加にかかる特定包括許可証のアメンド申請が必要となります。 |

| ▲このページの先頭へ |

7.特別一般包括許可・特定包括許可(高分子材料製造用混合機の輸出管理の合理化関係)

| ▼Q1:質問 2022年12月6日付け施行で改正された包括許可取扱要領(以下、「通達」という。)より、輸出令(別表第1)4の項(8)の一定の仕向地、貨物が、条件付で特別一般包括の対象となりました。概要を教えてください。 |

| ▲A1:回答 輸出令(別表第1)4の項(8)の一定の仕向地、貨物については、比較的機微性が低いと考えられ、また、その実績も積みあがったことから、推進薬の製造工程に用いられないものについて、条件付で特別一般包括許可の対象とするものです。 なお、2022年12月6日以前に取得した特別一般包括許可を持っている場合、新たに許可を再取得する必要がありません。ただし、輸出前の事前届出や最終用途誓約書の取得、年2回の実績報告などの条件が新たに付与されていますのでご留意ください。 |

| ▼Q2:質問 2025年5月28日付け施行で改正された通達において、貨物の使用に係るプログラムが届出対象に追加され、また様式についても変更がありました。既に貨物で届出を行っている需要者については、再度の届出は不要でしょうか。 |

| ▲A2:回答 2025年5月28日以前に貨物で届出を行っている需要者に、プログラムを輸出する場合、プログラムについて新たに届出を行う必要があります。届出範囲の貨物のみ輸出する場合には、再度の届出は不要です。 |

| ▼Q3:質問 混合機の部分品をストック販売する場合に特別一般包括許可を使用できますか。 |

| ▲A3:回答 使用できません。輸出時点で需要者が確定している場合に限り、使用できます。 |

| ▼Q4:質問 特別一般包括許可と特定包括許可は両方とも取得・使用は可能でしょうか。 |

| ▲A4:回答 可能です。ただし、いずれかの許可を使用して輸出した場合は、もう一方の許可は失効していたものとみなすのでご留意ください。すなわち、1回の輸出申告ではいずれかの包括許可しか使用できません。例えば、ある需要者向け輸出申告で特定包括許可を使用した後、別の機会に同じ需要者向けに輸出申告する際、特別一般包括許可を使用することは可能です。 |

| ▼Q5:質問 特別一般包括許可の失効にかかる規定にある「当該貨物の輸出に限り」とはどのような場合を指すのでしょうか。 |

| ▲A5:回答 原則として輸出申告単位を指します。 |

| ▼Q6:質問 「様式第14の5 特別一般包括許可にかかる届出書」(以下、「事前届出書」という)にかかる手続きはどのようなものでしょうか。 |

| ▲A6:回答 主に以下の手続きとなります。 ①特別一般包括許可を使用して、輸出令(別表第1)4の項(8)に掲げる貨物又は当該貨物の使用に係るプログラム(ソースコードが提供されるものを除く。)であって、高分子材料の製造工程に用いられるものを「へ地域(ち地域を除く。)」に輸出又は技術の提供(以下、「輸出等」という)をしようとする者は、事前に、輸出等を予定している仕向地又は提供地、買主、荷受人、需要者、貨物の使用目的・使用方法等を経済産業省(安全保障貿易審査課)に届け出なければなりません。 ②上記①による事前届出を経済産業省が受理後、14日間は輸出等は不可となりますが、経済産業省からの特段の連絡(下記③による失効通知)がない場合は、14日間の経過により、輸出等が可能となります。 ③その輸出等が、国際的な平和及び安全の維持を妨げるおそれがあるものについては、経済産業省はその輸出について特別一般包括許可の失効を事前届出の受理から14日以内に通知します。 ④経済産業省より特段の連絡がなかった需要者等については、以降、届出済の需要者等への輸出等については再度の届出は不要※です(なお、初回の届出以降にその輸出が国際的な平和及び安全の維持の妨げるおそれがあると認められた場合は、その輸出についての特別一般包括許可の失効を通知します)。 ※新たな懸念の発生や状況の変化等により、届出済の需要者等について再度届出を求める事となった場合は、届出者に対して連絡します。 |

| ▼Q7:質問 経済産業省より失効通知があった需要者との取引を行う場合はどうすればいいでしょうか。 |

| ▲A7:回答 主に以下の手続きとなります。 個別に輸出許可申請を行ってください。。 |

| ▼Q8:質問 事前届出済の需要者等について社名変更があった場合には、再度事前届出を行う必要はあるのでしょうか。 |

| ▲A8:回答 必要です。事前届出済の買主、荷受人、需要者について社名変更があった場合には、再度事前届出書の提出が必要です(事前届出書には変更前の社名と変更後の社名を併記してください)。その後の手続きはA6.と同様です。 |

| ▼Q9:質問 輸入者(買主・荷受人)を介さず、需要者と直接取引を行う場合は、事前届出書にどのように記載するのでしょうか。 |

| ▲A9:回答 輸入者(買主・荷受人)を介さず、需要者と直接取引を行う場合は、「届出企業の属性」欄の、「買主又は取引の相手方」、「荷受人」、「需要者又は利用する者」のすべてに〇を記載してください。 |

| ▼Q10:質問 事前届出書の「貨物又は技術名」欄や「需要等の概要」欄にはどこまで記入すればいいですか。 |

| ▲A10:回答 「貨物又は技術名」欄には、混合機やプログラム等の名称を簡潔に記載してください。その際、貨物とプログラムの両方を届出する場合は、それが分かるように書き分けてください。例えば、「二軸押出機本体及びその部分品、本体機の制御プログラム」といったものが考えられます。 また、「需要等の概要」欄には、混合機に投入する材料や製造された材料の最終用途等を記載してください。例えば、「二軸押出機に組み込まれ、ABS樹脂の混錬に使用され、樹脂は主に自動車部品に使用される。」といったものが考えられます。 |

| ▼Q11:質問 最終用途誓約書は、需要者から取得後、経済産業省に提出するのでしょうか。また、 取引や輸出の都度に取得すべきでしょうか。一度取得すれば以降、再取得は不要でしょうか。 |

| ▲A11:回答 輸出時の経済産業省への提出は不要です。年2回の実績報告書提出時にその写しを添付していただきます。 需要者から包括的に取得することにより、特別一般包括許可証の有効期間においては最終用途誓約書をその都度取得する必要はありませんが、適用する特別一般包括許可証の更新時には同誓約書を再取得してください(更新手続き時の提出は不要ですが、半年ごとの実績報告時には再取得した誓約書の写しを添付してください。)。 特別一般包括許可を利用する輸出にかかる最終用途誓約書の取得などに際して、判断に迷う場合は、安全保障貿易審査課までお問合せください。 |

| ▼Q12:質問 混合機又はその部分品の特定包括許可申請における「継続的な取引関係等」について、輸出許可取得件数に見込みを含めてもよいでしょうか。 |

| ▲A12:回答 当該貨物は、通達(別表9)に掲げられているものであるため、見込みは対象とはならず、実績のみとなります。当該貨物は、通達(別表9)に掲げられているものであるため、見込みは対象とはならず、実績のみとなります。 |

| ▲このページの先頭へ |

8.展示会等包括

| ▼Q1:質問 2025/4/9 「防衛装備の基本的な諸元に係る技術情報」とはなんでしょうか。 |

| ▲A1:回答 防衛装備品の移転に係る展示会や工場見学などの案件形成の初期段階での商談に際して提供される安全保障上のリスクの低い情報をいいます。その上で、例えば、展示会に用いるパンフレットや、工場見学で使用するパネルなど、広く一般に提供ができる範囲の情報が考えられます。 |

| ▼Q2:質問 2025/4/9 安全保障上のリスクの低い情報の判断基準はなんでしょうか。 |

| ▲A2:回答 関係行政機関である防衛装備庁が行う技術・運用における機微性の確認により、安全保障上の懸念がなく広く一般に提供できる範囲と考えて差し支えないとされるものが判断基準となります。 |

| ▼Q3:質問 2025/4/9 防衛装備に該当するか否かの問い合わせ先を教えてください。 |

| ▲A3:回答 防衛装備移転三原則上の「防衛装備」に係る技術に該当するか否かは、当該技術の性質、属性等から客観的に武器専用の技術と判断できるものとしています。「防衛装備」に該当するか否かについて疑義がある場合には、「特定貨物の輸出・役務取引・特定記録媒体等輸出等の許可申請に係る事前相談及び一般相談について(お知らせ)」の規定に基づき、照会を行ってください。具体的には、本規定にある様式3に必要事項を記載し、経済産業省安全保障貿易審査課にご相談ください。 |

| ▼Q4:質問 2025/4/9 展示会等包括役務取引許可を得た後、申請時に含めていなかった技術情報を新たに提供したい場合には、別途防衛装備庁の確認を得た後に、改めて包括許可の申請(都度の申請)が必要でしょうか。 |

| ▲A4:回答 改めて包括許可の申請は不要です。但し、関係行政機関(防衛装備庁)の確認を得た技術であって、包括取扱要領中のⅥ展示会等包括役務取引許可にある2及び3の要件に従い技術の提供を行うものに限定しています。また、提供を行った際の資料を保存することや、必要に応じて経済産業大臣からの求めがあれば報告するなど、許可に伴う条件が付されているため予めご確認ください。 |

| ▼Q5:質問 2025/4/9 外為法第68条に基づく立入検査において、CP(輸出管理社内規程)の運用、実施において重大な問題があるとして当該年度のCL(チェックリスト)受理票が発行されませんでした。そのため、ちょうど更新期間にさしかかっていた特定包括許可証、特別一般包括許可証について更新できず失効しました。一方で、展示会包括許可証も取得していて更新のタイミングに当たります。展示会等包括許可は取得の際にCP、CLの届出・受理は要件とされていませんが、上記の他の包括許可証と同様に更新は可能でしょうか? |

| ▲A5:回答 展示会等包括許可はCP、CLの受理を要件としていないので、更新手続をしていただいて差し支えありません。なお、その際には事前に安全保障貿易審査課にご相談ください。 【関連規定:通達Ⅱ.11.(3)及び同Ⅲ.10.(3)参照】すなわち、1回の輸出申告ではいずれかの包括許可しか使用できませんが、ある需要者向け輸出申告で特定包括許可を使用した後、別の機会に同じ需要者向けの輸出申告をしようとする場合、特定包括許可を使用することは可能です。 |

| ▼Q6:質問 2025/4/9 展示会等包括役務取引許可にある“要件”に「防衛装備の移転に係る商談等」とありますが、商談「等」には何が含まれるのでしょうか。 |

| ▲A6:回答 ご照会の、商談「等」には、Ⅵ展示会等包括役務取引許可にある3の要件の(3)にあるとおり、「共有」も含まれます。 |

| ▼Q7:質問 2025/4/9 展示会等包括役務取引許可にある“範囲”に「防衛装備に関する協力国等の外国政府の要人等の受入れ」とありますが、要人「等」には何が含まれるのでしょうか。 |

| ▲A7:回答 ご照会の、要人「等」には、防衛装備に関する分野に携わる企業・大学・研究機関が含まれます。 |

9.特別一般包括許可(移設検知装置付き工作機械の輸出管理の合理化関係)

こちら