平成29年度 第11回 表彰企業の紹介

* 各企業概要は,受賞時点の情報です。

製造事業者・輸入事業者部門

| 部門 | 受賞企業 |

|---|---|

|

大企業

製造事業者・輸入事業者部門 |

|

|

中小企業

製造事業者・輸入事業者部門 |

|

小売販売事業者部門

| 部門 | 受賞企業 |

|---|---|

|

中小企業

小売販売事業者部門 |

|

上記以外の団体・企業部門

| 部門 | 受賞企業 |

|---|---|

|

団体部門

|

|

|

企業部門

|

|

動画配信

「第12回製品安全総点検セミナー」「第11回製品安全対策優良企業表彰(PSアワード)表彰式」の様子は動画でご覧頂けます。

https://channel.nikkei.co.jp/e/psaward2017 (外部のウェブサイト)

- 平成29年度受賞企業紹介リーフレット(PDFダウンロード)

- 平成29年度受賞企業紹介パンフレット(PDFダウンロード)

製造事業者・輸入事業者部門

大企業 経済産業大臣賞 YKK AP株式会社

大企業 経済産業大臣賞 YKK AP株式会社

| 設立 | 1957年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 堀 秀充 |

| 従業員数 | 12,600名[国内連結](2017年4月) |

| 所在地 | 東京都千代田区 |

| 事業内容 | 住宅建材、ビル建材、その他アルミ形材等の設計、製造、施工および販売 |

| URL | http://www.ykkap.co.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●フィールドエンジニア参画による現場の実情を反映した安全設計の実現

施工業者への施工指導、不具合現場の対応業務を行うフィールドエンジニア(FE)がこれまで蓄積してきた経験や・現場の実情を設計・開発部門に共有できるよう2016年度からデザインレビューに参加する仕組みを構築・運用している。また、設計・開発部門の若手社員にFEの業務の現場に同行して研修させ、顧客の商品の使用実態、施工業者の施工実態等の理解を深め、安全設計に活かす制度を新たに開始した。これらの取組により、施工業者の高齢化や新規入職者の減少においても、施工業者のスキルや経験に左右されないよう、適切な施工により安全性が担保される製品づくりの実現につなげている。

●社内外の関係者への製品安全実現のための技術力の確実な伝承

価値検証センター内に商品品質検証室を設置し、ベテラン技術者による若手社員の品質目標の設定に対する指導や安全設計に係る教育等を通して、マニュアルのみに頼らずにベテラン技術者の経験・知見を若手社員に伝承する仕組みを構築している。また、若手施工技能者の育成のために、「施工技能修練伝承塾」を開催し、施工作業における製品の安全確保に向けた次世代への技能伝承に取り組んでいる。

●製品安全文化を継続的に育む仕組みと実践

全国の製造拠点(25か所)及び主要な営業拠点(12か所)において、担当取締役が巡回し、現場との直接対話を通して製品安全に関する方針の周知徹底と各拠点の課題と改善の進捗の共有を図っている。また、価値検証センター内に製品安全学習エリアを開設し、社員一人一人に過去の製品事故及びその再発防止策について学習した後に製品安全への取組の決意として「私の誓い」を記入させることで、製品安全に対する意識向上を図っている。

審査委員会講評

施工業者の高齢化や新規入職者の減少など、社内外を取り巻く環境の変化を的確にとらえ、現場で業務を行うフィールドエンジニア(FE)を設計・開発部門に参画させることで、現場の実情を反映した安全設計の実現につなげている点を評価しました。また、ベテラン技術者の経験・知見を若手社員へ確実に伝承を行う仕組みを構築している点を評価しました。さらに、担当役員が現場担当者と直接対話することで各拠点の課題と改善の進捗状況を共有する仕組みや、価値検証センターにおいて過去の自社製品事故や再発防止策の情報を共有するなど、製品安全文化を継続的に育む仕組みを構築し、実践している点を評価しました。

受賞企業コメント

YKK APでは、2014年度の受賞以降、従来の取り組みの深耕・拡大と共に、社会や社内の環境が変化する中で、継続して製品安全を確保するため、現場・伝承・周知を課題として取り組みました。 具体的には、フィールドエンジニアにより得られる現場情報の開発初期段階からの活用、若手設計者の育成、施工技能者の育成、製造・営業各拠点での品質会議開催、製品安全学習エリアを活用した社員教育などの取り組みで、これらが選出理由として評価され、取り組みの方向性が間違っていないことが確認できたと考えています。 今後も製品安全対策ゴールド企業としての自覚を持ち、YKKグループのコアバリューの1つである「品質にこだわり続ける」を実践し、お客様にとって価値ある「品質」を実現するモノづくりを目指し、社外との連携を深めながら全社で製品安全活動の深耕・拡大に取り組んでまいります。

大企業技術総括・保安審議官賞 日立アプライアンス株式会社

大企業技術総括・保安審議官賞 日立アプライアンス株式会社

| 設立 | 2006年 |

|---|---|

| 代表者 | 取締役社長 德永 俊昭 |

| 従業員数 | 約8,500名(2017年3月) |

| 所在地 | 東京都港区 |

| 事業内容 | キッチン・家事製品、照明・住宅設備機器の開発・製造・販売、および冷凍・空調機器の販売・サービス |

| URL | http://www.hitachi-ap.co.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●HHA(使われ方等ハザード分析)手法の着実な実践によるリスクアセスメントの精緻化

使用者の非常識な使用においても安全を確保できるか判断する「HHA(Handling Hazard Analysis;使われ方ハザード分析)手法」を運用し、新製品の開発時やフルモデルチェンジの場合だけでなく、マイナーチェンジの際にも実施している。また、消費者の使用実態の変化を勘案しながら、本手法のブラッシュアップを図り、事故の未然防止に向けたリスクアセスメントの精緻化を図っている。

●スマートフォンを活用した事故・不具合情報の早期把握

製品の修理依頼時や製品事故・製品不具合が発生した際に、自社のサービスマンが、スマートフォンを使用して記録した現場の写真や音の情報(作動音、異音など)を活用することで、修理時に不具合部分の写真や動画を迅速に入手できるようにし、工場との速やかな連携を可能にしている。

●さまざまなステークホルダーとの製品安全文化の醸成

製品安全実現に必要なステークホルダーに対し、積極的な製品安全教育を実施し、製品安全文化醸成に努めている。たとえば、サイレントチェンジ対策の一環として、自社工場だけでなく海外の部品・製品調達先に対しても、リスクアセスメント・死に様試験の教育、日本のPL情報・法規の教育を行っている。

審査委員会講評

「死に様試験」「HHA(使われ方ハザード分析)手法」をはじめとする高度化された製品安全活動が着実に進められ、製品安全を実現している点は、他業種の手本となる活動として評価しました。また、海外も含めた調達先への製品安全に関する教育、消防への家電製品による火災事故の対応や調査技術、製品構造などについての勉強会を継続的に実施するだけでなく、最新の製品安全に関する重要テーマも交えた製品安全教育を進め、ステークホルダーも巻き込んだ製品安全文化の醸成に努めていることを評価しました。

受賞企業コメント

弊社が製造・販売する家電製品は消費者に身近な製品です。それだけに、製品使用中の安全は勿論のこと、製造・運搬・保管・廃棄に際しても安全を確保すべきであり、各ステップでの非常識な使用をも考慮したリスクアセスメントを行い、製品を市場に提供しています。更に、様々なステークホルダーとリスクコミュニケーションを行い、お客様に安心を届けられるように活動しています。工場見学で訪問した児童に対する製品安全教育、ホームページ掲載による家庭への製品安全教育、火災消火に当たる消防士の安全確保・製品調査方法教育、調達部品(製品)メーカへの製品事故事例紹介と安全確保教育、国内企業・消費者団体との連携等を行っています。今後更に、高齢者への教育を行うなど、受賞企業としての自覚を胸に、より高いレベルの「安全」を目指して活動して行きます。

大企業優良賞(審査委員会賞) パナソニック株式会社 アプライアンス社 ランドリー・クリーナー事業部

大企業優良賞(審査委員会賞) パナソニック株式会社 アプライアンス社 ランドリー・クリーナー事業部

| 設立 | 1951年 |

|---|---|

| 代表者 | アプライアンス社 ランドリー・クリーナー事業部 事業部長 安平 宣夫 |

| 従業員数 | 3,184名(2017年3月) |

| 所在地 | 滋賀県草津市 |

| 事業内容 | 洗濯機、掃除機、トワレ、電気暖房機器の生産、販売、サービス |

| URL | https://panasonic.co.jp/ap/corporate_profile/organization.html [外部リンク] |

受賞のポイント

●製品安全の確実な実践とそれを支える人材の充実

「優れた設計」「良い部品」「正しい作業」をモットーに製品安全に取り組み、リスクアセスメントの徹底に向けて事業部長が開発機種ごとに安全設計方針を発信するとともに、「商品企画」「設計開発」「量産化」の各段階で事業部長による承認を要する仕組み、安全に関わる重要な部品・工程について、PS部品・PS工程を特定し、作業工程の中での見える化を図る取組等を進めている。事業部門長をサポートする製品安全管理責任者及びリスクアセッサーを国内外のすべての事業部・拠点に設置するとともに、製品安全を担う実務担当者として、国内外の開発拠点に製品安全推進担当者を配置している。

●測るモノづくりの実践

製品安全上、重要な部位・部品について寸法や性能をより精緻に数値管理する「測るモノづくり」を進めている。部位・部品の測定方法の確立、測定結果の収集と設計へのフィードバックを行うとともに、測定結果や検査データと市場情報との紐づけによる製品不具合の予兆管理、有事における迅速な対応を目指している。

●分かりやすい取扱説明書作成に向けた不断の取組

取扱説明書が使用者に読まれていない現実を踏まえて、使用者目線での取扱説明書作成に向けて、アンケート調査を活用しながらPDCAサイクルによる継続的な改善を行っている。過去の市場での不具合・不良情報等をもとに作成していたものを、リスクアセスメントに基づいた残留リスクの大きさに応じて、使用者に伝えるべき情報の絞り込みや優先順位付けを行うとともに、イラスト化や文字を大きくすることでの記載項目・文字数の削減によって、読みやすさ、分かりやすさを追求している。

審査委員会講評

経営トップとしての事業部長がリスクアセスメントの徹底に向けて主体的に関わり、製品安全管理責任者、リスクアセッサー(RA)を国内外のすべての拠点に配置することで、堅実で抜け・漏れのない設計体制やリスク評価体制を構築し、リスクアセスメントに基づいた工程運営が行われていることを評価しました。また、安全に関わる重要な部位・部品の作業工程を見える化することに加え、寸法や性能をより精緻に数値管理する「測るモノづくり」を進め、測定データを設計へのフィードバックに活用することで事故の未然防止に向け取り組んでいる点を評価しました。また、使用者目線での取扱説明書作成に向けて、アンケート調査の活用など継続的な改善に取り組んでいる点を評価しました。

受賞企業コメント

ランドリー・クリーナー事業部は、事業部長を中心に、「商品企画」から「量産化」まで各開発段階で製品安全確保に取り組んでまいりました。グローバル14拠点に、リスクアセッサー・製品安全責任者を配し、リスクアセスメントを軸に安全な商品の開発を推進しております。更に、製品不具合の予兆管理や有事における迅速対応を目指したり、製品では対処できない不具合事象についても積極的にお伝えし、お客様へのご迷惑を最小限に留めるよう取り組んでおります。今回の受賞を機に更なる極みを目指し、製品安全対策優良企業として積極的に製品安全活動に取り組んで参ります。

大企業優良賞(審査委員会賞) 不二サッシ株式会社

大企業優良賞(審査委員会賞) 不二サッシ株式会社

| 設立 | 1930年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 吉田 勉 |

| 従業員数 | 844名(2017年3月) |

| 所在地 | 神奈川県川崎市 |

| 事業内容 | カーテンウォール、ビル用サッシその他建築材料の製造・販売・施工、各種アルミニウム製品の製造・販売・施工、一般・産業廃棄物処理プラントの製造・販売・施工 |

| URL | http://www.fujisash.co.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●緻密な検証試験に基づく社内基準の確立

公的基準のない特殊用途のサッシの安全性確保に向けて、使用環境・使用者の行動に関する情報収集・分析に加え、意図的な壊され方まで検討したうえで、求められる仕様・性能及び試験方法について、検証試験を繰り返しながら、データを採取・蓄積し、自社独自基準の設定や試験方法の開発を行っている。これらの基準等は関係部門による複眼的な評価を経て、「技術指針」、「販売マニュアル」を作成し標準化を図っている。

●施工業者と連携した安全確保に向けた取組

施工業者をメーカーが代理店を介さず一元管理することで、製品の組立て・施工時の安全性の担保を確保している。全国11ブロックごとに施工業者からなる共済組織を組成し、同組織を通して、施工時における安全性確保のための教育・研修や同社拠点の施工管理者による現場の巡視(安全パトロール)、技術情報の提供や施工事例からのフィードバック、会員間の情報共有を目的にした月1回ベースの「工事共済安全協議会」を行っている。

●施工後の安全確保に向けた取組

取扱製品のライフサイクルが長期期間にわたることから、「不二サッシ製品年表」により1958年以降に生産した製品に関する情報を管理し、施工後に安全上の不具合が発生した場合に、生産時期が特定できる体制を整えるとともに、メンテナンス金具の30年供給を可能にするなど、製品引き渡し後の長期使用を想定したメンテナンス体制を構築し、運用している。

審査委員会講評

発生した製品事故、製品不具合について徹底的に原因究明し、再発防止に向けて緻密な検証試験に基づく社内基準を確立している点を評価しました。また、ISO/IEC17025に適合した試験所認定を受けているカーテンウォール試験センターが設置され、安全な製品の設計・開発が行われていることを評価しました。さらに、組成した施工業者の共済組織を通じて、施工業者とともに製品の安全を確保する取組を続けている点を評価しました。

受賞企業コメント

不二サッシグループは、アルミサッシやカーテンウォールをはじめとする建材事業だけにとどまらず、家電製品や事務機などに使用されるアルミ形材の製造・販売をはじめ、都市ゴミ焼却施設のプラント事業、防災・備蓄倉庫のユニットハウス事業、LED事業など、幅広い分野で事業を展開しています。さらに、経営理念である「不二サッシは窓から夢をひろげていきます」のもと、「私たちはお客様との絆を大切にします」「私たちは心をこめた商品を世に出します」「私たちは活力あふれる気風づくりに努めます」を行動規範として、製品安全に取り組んでいます。今回の受賞を製品安全活動の新たな一歩とし、また、審査を通じて確認できた新たな気付きを糧に、これからも安全・安心な製品をお届けするために、グループ一丸となり、製品安全の確保に努めてまいります。

大企業優良賞(審査委員会賞) 株式会社ワコール

大企業優良賞(審査委員会賞) 株式会社ワコール

| 設立 | 2005年* *(株)ワコールは2005年10月1日、持株会社(株)ワコールホールディングスへ商号変更し、新たに設立した(株)ワコールは、(株)ワコールホールディングスの100%子会社となった。 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長執行役員 安原 弘展 |

| 従業員数 | 5,289名(2017年3月) |

| 所在地 | 京都府京都市 |

| 事業内容 | インナーウェア、ナイトウェア、アウターウェア、スポーツウェア、その他の繊維製品および関連製品の製造及び卸売販売・直接販売 |

| URL | http://www.wacoal.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●材料保証書システムの構築による調達品の安全性の確保の徹底

委託加工先から調達する材料の安全性・品質を確保するための材料保証書システムを構築・運用している。これにより、設計仕様、性能外観、堅牢度、有害物質の観点から自社が設定した基準への不適合及び必要な書類が具備されていない材料をシステム上で自動的にシャットアウトし、安全性・品質が確保されていない材料を調達できない仕組みとしている。

●表面フラッシュ問題に対する徹底した原因究明と再発防止

2016年に発生した表面フラッシュの製品事故を受けて、グループ内での表面フラッシュ燃焼性の評価基準及び評価方法の見直しについて、法令、他国法令、他社基準などの比較検証、使用による変化や起毛加工のばらつきの再現検証等を行い、より厳しい表面フラッシュ燃焼性基準及び「商品に付帯するデメリット表示」ルールを新たに作成し、製品事故の再発防止を図っている。

●安全上の問題発生時における対応フローと関係者・関係部門及びその役割・権限を明確化

事故発生時におけるより迅速かつ適切な対応の重要性を認識し、既存の対応マニュアルのほかに、対応フローと関係者・関係部門及びその役割・権限を明確化した手引きを新たに作成し、製品不具合・事故発生時における対応力向上を図っている。

審査委員会講評

2016年に発生した表面フラッシュ事故を契機に、従来の評価基準、評価方法の見直しなどの再発防止に向けた各種取組や、事故発生時の迅速かつ適切な対応による被害の拡大防止のための関連規程類の見直しや対応訓練の実施など、事故発生時の対応力向上に向けた積極的な取組を進めている姿勢を評価しました。また、委託加工先から調達先まで材料の安全性・品質を確保するため、材料保証書システムの構築・運用をすることで、システマチックに漏れのないように調達品の安全確保を徹底している点を評価しました。

受賞企業コメント

当社は、インナーウェアやナイトウェアなど素肌に直接着ける衣類を主に扱っており、アパレル業界の中でも、特に安全性が求められる企業であると認識しております。この度は、材料の安全性を担保するシステムの改良や、トラブルをきっかけにさらに安全性の高い商品づくりに取り組んだことなどを評価いただき、たいへん光栄に感じております。前回の審査を通じての気づきや、他の受賞企業様との情報交換の中で得た刺激をもとに、自社の課題に取り組んだ結果が2年連続での受賞につながりました。これからもPDCAの実践により、さらにお客様に愛される、安全で魅力のある商品づくりに努めてまいります。

中小企業経済産業大臣賞 アキュフェーズ株式会社

中小企業経済産業大臣賞 アキュフェーズ株式会社

| 設立 | 1972年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 伊藤 英晴 |

| 従業員数 | 80名(2017年4月) |

| 所在地 | 神奈川県横浜市 |

| 事業内容 | 高級オーディオ機器の企画・開発・製造・販売・サービス |

| URL | https://www.accuphase.co.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●安全設計思想の徹底と第三者機関の有効活用による安全性の確保

各国の安全規格を満足する十分なマージンを確保した設計、製品内における電気的異常を温度センサーで検知することで電気回路を遮断する設計、接続されている他社製のスピーカーの保護も踏まえた設計、作業者の安全性を考慮した設計など、安全設計思想の徹底がなされている。また、人的資源や試験施設の不足を補うために、外部の検査機関を積極的に利用することで、各種試験結果のデータだけでなく検査機関から得られる知見を次の機種の開発に活かしており、試験にかかる費用をコストではなく、製品安全実現のための投資としてとらえている。

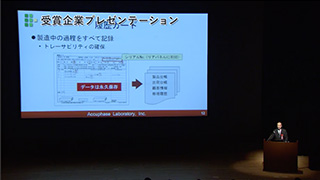

●トレーサビリティ確保に向けたセカンドユーザー登録の実施

これまで新品購入者に対しては顧客情報を登録する仕組みがあったが、新たに中古品購入者に対しても登録を可能とするセカンドユーザー登録の運用を開始し、中古品のトレーサビリティの確保、製品に安全上の問題が判明した場合の迅速な対応、リコール対象製品の回収率向上に向け取り組んでいる。本制度の開始により、中古品購入者の新規登録だけでなく、既存ユーザーの所有機器の登録数の増加などの効果も見られ、本取組の普及及び登録率向上に向けて様々な機会を通じた広報活動も積極的に行われている。

●安全規格策定、検討作業への主体的関与

2016年度より電子情報技術産業協会(JEITA)の活動に参画し、安全規格の検討やJIS化作業、ガイドブック作成等に携わり、安全規格を利用するだけでなく、その策定等の段階から関与していくことで、業界を代表した製品安全の向上と普及に向けた取組を積極的に行っている。また、規格の作り手側になることで、当該規格の理解を深め、自社の製品安全の向上にも繋げている。

審査委員会講評

経営トップの製品安全実現に対する明確な方針のもと確実な実行が図られ、使用者へ配慮した設計だけでなく、作業者にも考慮した安全設計がなされているなど、安全設計思想の徹底に取り組んでいる点を評価しました。また、業界活動を通じた安全規格の検討、JISの制定に向けた作業に携わるなど、製品安全実現に向けて主体的かつ積極的に活動していることを評価しました。特にセカンドユーザー登録の取組については、中古品のトレーサビリティ確保、リコール対象製品の回収率向上、市場での使用製品事故の減少に向けた先進事例となる取組として今後も発展・継続されていくことを期待します。

受賞企業コメント

弊社の使命は、いつまでも安心して安全に使える付加価値の高いオーディオ機器を提供することです。 高級オーディオ機器は一般的な家電製品と異なり、20年30年と長期に亘って使用されることが特徴です。このため、長期信頼性・安全性、さらにお客様がご使用される限りいつまでも修理を受け付けるサービス体制が必要不可欠です。これらを実現するために行ってきた取り組みがPSアワードの3回の受賞によって認められ、このことは弊社にとって大変大きな励みとなりました。 安全の追求に終わりはありません。これまでにいただいた高いご評価に甘んずることなく、今後も安全な製品を提供するための努力を続けると同時に、製品安全文化の普及に尽力いたします。

中小企業技術総括・保安審議官賞 山本光学株式会社

中小企業技術総括・保安審議官賞 山本光学株式会社

| 設立 | 1911年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 山本 直之 |

| 従業員数 | 247名(2017年7月) |

| 所在地 | 大阪府東大阪市 |

| 事業内容 | スポーツ用品・眼鏡・サングラス・光学機器、産業用保護具の製造販売 |

| URL | http://www.yamamoto-kogaku.co.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●豊富な過去のデータ・経験及びモニターテストに基づく設計

数千名分の日本人の人頭データ、契約アスリートのデータ及び過去の不具合事例や使用者からの声を反映した製品開発を行うとともに、試作品について、モニターテストの評価結果及び使用者の意見・感想を踏まえた設計を繰り返し、より安全な設計を実施している。

●安全性確保のための試験・検査・評価方法の確立

ISOやJIS等で定められた規格より厳格な自社基準を設定し、過酷な条件下で使用される状況を踏まえた試験・検査方法の開発など安全性確保のための試験・検査・評価方法を確立している。また、顔や頭に装着する製品特性から、より安全な製品の提供のために、検査機器による測定にとどまらず、目視や触感での検査も行っている。

●正しい使用方法に関する啓発の継続的な活動

スポーツ用ゴーグルの正しい使用方法を周知するために、大会開催時等に使用者に対して啓発を行うとともに、販売店や代理店向けの説明会も定期的に開催している。また、レーザー遮光保護具の使用者や販売店、代理店に対して、レーザー光への正しい知識と適切な製品の選定方法等についての説明会を定期的に実施している。さらに、製品劣化診断や現場の光環境診断を定期的に行い、製品事故の未然防止に取り組んでいる。

審査委員会講評

安全な設計・開発を実現するために、創業以来蓄積してきた豊富なデータに基づく基準や試験・検査方法が確立されていることを評価しました。また、防塵メガネ、レーザー遮光保護メガネ、溶接時の保護メガネなどの産業用の保護メガネで培った安全設計思想や技術を一般消費者用のメガネに展開し、一層の製品安全の実現に向けて取り組んでいることを評価しました。また、産業用保護具から消費財に展開してきたプロセスを対外的にアピールし、製品安全文化構築に向けた各種取組を今後も継続されていくことを期待します。

受賞企業コメント

山本光学は1911年に創業して以来、1世紀に渡り、光をコントロールする技術を基に、お客様に「安全」「安心」「健康・快適さ」を提供し続けてまいりました。 今回、「目を護る」という弊社の創業以来変わらない基本精神を公の場にアピールする機会として、そして更なる製品安全への取組を推進するための学びの機会として応募させていただきました。 弊社が永年培ってきました製品安全実現へのぶれない取組が評価され、栄誉ある賞を賜りましたことに感謝いたしますと共に、審査員の皆様からいただいたアドバイスやご指摘を参考に、今後も製品安全の取組をなお一層深め、弊社の21世紀の事業テーマであります「Protecting for You」(安全文化の創造)を具現化していくことで「より安全に」「より安心して」「より健康で快適な」職場や生活環境をサポートしてまいります。

小売販売事業者部門

中小企業技術総括・保安審議官賞 株式会社大一電化社

中小企業技術総括・保安審議官賞 株式会社大一電化社

| 設立 | 1959年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役 上田 隆 |

| 従業員数 | 16名(パート含む 2017年10月現在) |

| 所在地 | 奈良県天理市 |

| 事業内容 | エスプレッソマシン・グラインダーの輸入販売 |

| URL | http://www.daiichi-mottainai.com/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●製品安全の取組の着実な積み上げ(PDCAサイクルの実践)

「安全はお客様と会社を守る」という企業ポリシーのもと、製品安全の重要性・必要性を全社員に共有し、限られた経営資源の中で製品安全実現に向けてこれまでの取組をさらに充実させるとともに、自社の課題を整理し、製品安全の確保に努めている。

●WEB、セミナーを利用した安全な使用方法に関する情報発信の充実

WEBサイトの充実に向けた活動を継続しており、商品説明、商品選定方法、正しい使用方法、メンテナンス方法等の解説の動画(130動画)を掲載し、総再生回数は約35万回となっている。また、正しい使い方やメンテナンス方法、クリーニング方法等について、東京、大阪でセミナーを開催し、今後も主要都市で開催を計画しているなど、製品の安全な使用方法の啓発に向けた積極的な活動を行っている。

●機種別の故障状況・修理内容のデータ化と協力会社との共有

マシンごとの使用年数別の故障状況・修理内容をデータ化し、マシンごとの故障の傾向や点検・整備のポイントを把握する取組を進めている。また修理データを自社のみならずメンテナンス協力会社にも共有し、より適切な修理による安全の実現に努めている。

審査委員会講評

経営トップの製品安全実現に対する明確な方針のもと、全社員が一丸となってPDCAサイクルに基づいて製品安全の確保に向け、積極的に取り組んでいる姿勢を評価しました。また、限られた経営資源の中で強化すべき取組として、WEBサイトの活用による使用方法、メンテナンス方法などの使用者への安全情報の発信と、マシンの故障や点検・修理状況のデータ化による整備のポイントを把握する取組を進めていることを評価しました。さらに、これらデータを自社のみならず協力会社と密接に連携していくことは、製品安全文化の醸成に有効であり、今後も継続していくことを期待します。

受賞企業コメント

弊社は、欧州からエスプレッソマシンを直輸入し国内で最終ユーザーに直販売をしております。2016年に業界で初めてPSアワード 審議官賞を受賞し今年で2年連続受賞となりました。弊社の製品安全対策の要である「Daiichi品質」を徹底しつつ、強力な二つのWEBサイトを使って広く情報発信を行い、個別対応にはフォローアップセミナーやエスプレッソセミナーなど各種セミナーを本社や東京で実施しております。 4年前にこのアワードへの挑戦を決めてから様々な社内改革を進めてまいりました。その結果、製品安全対策と同時に販売力も大きく伸び会社の足腰が強くなりました。 なによりスタッフ全員が成長し自ら企画し行動できるようになりました。2018年1月には東京スカイツリー近くにショールーム&ラボもオープンいたします。さらに進化する大一電化社をこれからもよろしくお願いいたします。

中小企業技術総括・保安審議官賞 奈良日化サービス株式会社

中小企業技術総括・保安審議官賞 奈良日化サービス株式会社

| 設立 | 1991年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役会長 井戸 正悟 |

| 従業員数 | 49名(2017年8月) |

| 所在地 | 奈良県大和郡山市 |

| 事業内容 | 住宅設備機器の販売、設置、点検、修理等のサービス全般 |

| URL | http://www.nara-nikka.com/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●正しい設置工事実現のための実務研修による社員のスキルアップ

製品安全を実現するためには、設置工事が最重要という認識のもと、社内技巧室を事務所内に新設し、正しい設置工事実現のため実務研修を行っている。また、技術技能の向上を目的とした社内コンテストを定期的に開催し、社員のスキルアップと正しい設置手順の意識付けの強化を図っている。

●地域住民に対する製品安全活動「安心くらぶ」の継続

2000年より開始した地域住民を対象にした会員制の安心サポートシステムの「安心くらぶ」の活動を継続実施している。約800世帯の安心くらぶ会員に対して、リコール情報や事故情報を定期的に発信するとともに、訪問点検や故障時の緊急の対応等を365日行い、会員の家の中にある製品の安全確保を図っている。

●他の日化サービスネットワークへの取組の共有

「安心くらぶ」の活動を全国31社ある日化サービスネットワークに共有。自社の取組に関心のある他の日化サービス各社に対して紹介するなどし、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城の6社で同様の取組が開始されており、日化サービスネットワークへの製品安全文化構築に寄与している。

審査委員会講評

安全な製品の使い方の紹介、製品の点検・修理、リコールなどの情報提供・回収の支援などの製品事故の未然防止に向けた取組である「安心くらぶ」の活動を継続的に実施し、地域の高齢化が進む中で住民との密接な関係性を築き上げている点を評価しました。 また、「安心くらぶ」の専任部署化により、社員のスキルアップと設置工事による製品安全への意識付けの強化を図っていること、全国の日化サービスネットワーク各社と自社取組を共有することは、製品安全文化構築に有効であり、今後も継続して他の日化サービス各社と連携していくことを期待します。

受賞企業コメント

前回同様に「安心くらぶ」を中心にお客さまにとって『どこよりも一番近い企業』として会社作りの継続中において‘技術総括・保安審議官賞’を受賞することができました。 当社社員全員が、この「安心くらぶ」を通じお客さま目線に立って製品安全対策に取り組んでいることが評価されたものと考えております。 今後につきましてもお客さまとの“face to face”を大切にし、お客さまとの信頼関係構築の一環として製品の正しい使用方法、取り扱い方等を丁寧に説明してまいります。 今後も微力ながら当社も終わりなき製品安全文化の構築につとめてまいります。

上記以外の団体・企業部門

団体部門特別賞(審査委員会賞) 消費者行政充実ネットちば

団体部門特別賞(審査委員会賞) 消費者行政充実ネットちば

| 設立 | 2008年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表幹事(共同代表)河野 誠、和田 三千代、前野 春枝、首藤 英里子 |

| 団体数 | 県内の消費者団体等17団体(2017年4月) |

| 所在地 | 千葉県千葉市 |

| 事業内容 | 千葉県内の消費者行政の充実・強化のための活動(県内の消費者団体等17団体で構成されるネットワークグループ) |

| URL | http://chiba.kenren-coop.jp/shohinet/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●対象層に合わせたリコール対象製品の発見に向けた取組

千葉県内の自治体等と連携し、子育て支援施設、高齢者施設等の利用者、老人会等の地域組織のメンバー等に対し、リコール製品の紹介とその有無を問うアンケート調査を通してリコール製品の発見を目指すリコールキャンペーンを実施している(リコール製品を列挙した約4000枚のアンケートを配布)。アンケート配布の対象層に応じてリコール対象製品の絞り込みを行うとともに、消費者と「顔の見える関係」である地域組織を利用することで、リコール情報を確実に消費者に伝えるよう工夫している。

●リコール制度の消費者への啓発

消費者等の安全を確保するには、リコール情報を発信し、リコール製品の回収を行うことが重要ととらえ、リコール対象製品の周知やアンケートを行うことにより、地域住民にリコール制度全般にわたる見識を広める活動を展開している。

●行政・地域団体と連携した取組の推進

行政や地域団体の関係者と消費者行政の充実強化に向けた取組を行う中で、リコールに対する取組についても事業者だけでなく地域の消費者団体や行政との連携が求められるのではないかとの発想に至り、地域ぐるみでの製品安全の問題に取り組んでいる。

審査委員会講評

人的資源や金銭的資源に限りがある中で、リコール対象製品の発見に向けた地道な活動に取り組んでいる点を評価しました。また、リコール対象製品の周知を図るだけでなく、地域住民や行政関係者、地域組織関係者を巻き込むことで、地域全体にリコール制度全般にわたる見識を広め、地域における製品安全文化の醸成に寄与していることを評価しました。今後、本キャンペーンを通して発見できたリコール対象製品の回収手続きなどの支援やリコール対象製品の回収率向上に向けて企業との連携を進めるなど、さらなる取組の発展を期待します。

受賞企業コメント

私達は地域住民の方々と共に地方消費者行政の充実強化を目指す活動を行ってきました。こうした活動を通じて、地域には住民と密着して地域のために活動する団体が数多くあることを知りました。そこで、これら地域団体と住民との間の「顔の見える関係」を活用してリコール製品の回収率を上げることができないかと考え、様々なパターンでのリコール製品回収事業を試行錯誤してきました。その結果、地域団体の協力を得ることで、リコール製品のチェック率の向上、そして数%ですがリコール製品の発見・回収につなげることができました。住民の皆様のリコールに関する意識にも変化が見られました。コスト面等課題はありますが、一定の成果が確認できたものと自負しております。今回の受賞を機に、さらに連携の輪を広げ、我々の成果を水平展開することができればと考えております。

企業部門特別賞(審査委員会賞) 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

企業部門特別賞(審査委員会賞) 株式会社セブン&アイ・ホールディングス

| 設立 | 2005年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 井阪 隆一 |

| 従業員数 | 140,938名[連結](2017年2月) |

| 所在地 | 東京都千代田区 |

| 事業内容 | コンビニエンスストア、総合スーパー、食品スーパー、百貨店、専門店、フードサービス、金融サービス、IT/サービス等の各事業を中心とした企業グループの企画・管理・運営(純粋持株会社) |

| URL | http://www.7andi.com/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●製品安全実現に向けた基盤整備の確立

製品安全・品質に係るリスクをグループ内における重要リスクの1つとして捉え、ホールディングス傘下企業の各品質管理担当部門の代表者が集まるセブン&アイ・ホールディングスQCプロジェクトを発足し、グループ各社横断で、共通課題の解決に向けた活動を行っている。これまでも同様の横断的な取組はあったが、本プロジェクトでの検討結果がホールディングス経営幹部に提案されるなど権限・責任を明確にした。

●重大製品事故発生時のレポートラインの明確化

各社の品質担当部門の実態調査を踏まえ、傘下各社に対し、品質担当部門の新設、人員の増加等の品質管理部門の強化を通達し、各社においてその強化を図るとともに、製品事故発生時の各社及びホールディングスにおけるレポートラインの明確化やリコール判断基準の統一を行った。

●今後の具体的な取組計画の策定

サイレントチェンジ対策も含めたサプライチェーン管理の強化に向けた計画を設定するなど、自社グループにおける製品安全実現に向けた課題の明確化とその解決に向けて具体化した取組を進めている。

審査委員会講評

製品安全・品質に関するリスクをグループ内の重要リスクと捉え、グループ全社での共通課題の解決に向けて横断的なセブン&アイ・ホールディングスQCプロジェクトを経営と直結する組織として立ち上げ、役割・権限・責任を明確にしたことを評価しました。また、製品事故発生時における各社とホールディングス間の報告ラインの明確化やリコール判断基準の統一が行われていることを評価しました。当該取組を継続的かつ効果的に実施していくとともに、品質管理の中に消費者対応部門なども巻き込んで消費者視点での取組を盛り込んでいくことを期待します。

受賞企業コメント

セブン&アイ・ホールディングスは発足から12年余りを経過しその間、様々な業態の事業会社が傘下に加わりました。コンビニのセブン・イレブン、スーパーのイトーヨーカドー、百貨店のそごう・西武、専門店の赤ちゃん本舗、バーニーズやロフト、カタログ通販のニッセン、シャディ等が各領域で活動をしております。しかしながら各社の品質管理、製品安全の考え方について統一されておらず、リスク管理の観点からも多くの課題を抱えておりました。 本年より各社品質管理部門の代表者が、グループとして共通の目標を設定し、安全な商品のご提供に向けたプロジェクト活動を推進しております。 今回の受賞は各社の垣根を越え、グループ横断の製品安全を進める私たちに大変励みとなりました。今後もより安全でお客様にご支持頂ける商品の販売に、グループ全体で取り組んでまいります。