平成30年度の受賞企業紹介

製造事業者・輸入事業者部門

| 部門 | 受賞企業 |

|---|---|

|

大企業

製造事業者・輸入事業者部門 |

|

|

中小企業

製造事業者・輸入事業者部門 |

|

小売販売事業者部門

| 部門 | 受賞企業 |

|---|---|

|

大企業

小売販売事業者部門 |

|

|

中小企業

小売販売事業者部門 |

上記以外の団体・企業部門

| 部門 | 受賞企業 |

|---|---|

|

団体部門

|

|

|

企業部門

|

|

動画配信

「第12回製品安全総点検セミナー」における経済産業大臣賞受賞企業による取り組み事例の紹介の様子は動画でご覧頂けます。

パナソニック株式会社 アプライアンス社

ランドリー・クリーナー事業部

株式会社ニトリホールディングス

株式会社大一電化社

- 平成30年度受賞企業紹介リーフレット(PDFダウンロード)

製造事業者・輸入事業者部門

大企業 経済産業大臣賞 パナソニック株式会社 アプライアンス社 ランドリー・クリーナー事業部

大企業 経済産業大臣賞 パナソニック株式会社 アプライアンス社 ランドリー・クリーナー事業部

| 設立 | 1951年 |

|---|---|

| 代表者 | 事業部長 安平 宣夫 |

| 従業員数 | 3,410名(2018年3月31日) |

| 所在地 | 滋賀県草津市 |

| 事業内容 | 洗濯機、掃除機、トワレ、電気暖房機器の製造、販売、サービス |

| URL | https://panasonic.co.jp/ap/index.htm [外部リンク] |

受賞のポイント

●製品安全の確実な実践のための体制づくり

製品安全と品質向上のための「モノづくりの基本骨子」に基づき、製品安全を実現するためのリスクマネジメントを確実に実践する体制を構築し、業務に適用している。「商品企画」、「設計開発」、「量産化」の各段階でリスクアセスメント検討会を段階的に実施して責任者が確認することで、漏れの無い製品安全を実現している。また、リスクアセスメントの参考として、実際に発生した製品事故の分析事例を、事故品とともに展示し、社員の啓発に取り組んでいる。

●重要安全部品における品質強化・トレーサビリティの確保

重要安全部品に関する市場情報/検査データ/耐久データを分析し、製品と部品とを対応付けて因果関係を抽出している。それにより、顧客情報(エラー発生状況や各種センサ値)と製品情報との関係性から、製品が不安全状態に至る予兆・原因を把握し、製品仕様・評価基準の反映を進めている。

●商品開発プロセス革新プロジェクトの推進

「商品開発プロセス革新プロジェクト」として、品質革新プロジェクトと風土革新プロジェクトの各プロジェクトが、「不安全問題の撲滅」、「死に際確認」、「お客様視点PDCA」、「測るモノづくり」等の複数のテーマを横断的に取り入れ、製品安全と品質の更なる強化を目指して活動を進めている。

審査委員会講評

製品安全と品質向上のための「ものづくりの基本骨子」に基づき、製品安全を実現するためのリスクマネジメントを確実に実践する体制を構築し、業務に適用している点を高く評価します。重要安全部品に関して、市場情報、検査データ、耐久データを製品・部品と対応付けで因果関係を分析し、製品が不安全な状態に至る予兆・原因を把握する品質のトレーサビリティを強化し、その結果を製品使用・評価基準に反映している点を評価します。「商品開発プロセス革新プロジェクト」により、品質革新プロジェクトと風土革新プロジェクトの各プロジェクトが、複数のテーマに横断的に取り組み、これまでよりさらに一段進んだ製品安全と品質を目指して活動を進めていることを評価します。

受賞企業コメント

弊社は「くらしアップデート業」を営んでおります。ランドリー・クリーナー事業部は「モノづくり中心軸(商品企画~設計~製造)の相互連携強化」と「リスクアセスメントを取り込んだ開発ステップ管理」を基軸に製品安全を実践してまいりました。特に「対話」を強化することで、相互連携強化を図ることで漏れを無くし、確実な製品安全を実現して参りました。また、お客様情報とメーカー情報とを、IoTを活用して「対話」で繋ぎ 、製品が不安全状態に至る予兆・原因を把握し、製品仕様・評価基準の反映を進めております。更に事業部として「商品開発プロセス革新プロジェクト」で複数テーマを横断的に取り入れ、製品安全と品質の更なる強化を目指して活動しております。今後も受賞企業として、常にお客様に寄り添った製品安全づくりに取り組んで参ります。

大企業技術総括・保安審議官賞 株式会社リコー

大企業技術総括・保安審議官賞 株式会社リコー

| 設立 | 1936年 |

|---|---|

| 代表者 | 社長執行役員 山下 良則 |

| 従業員数 | 97,878名(2018年3月31日)[連結] |

| 所在地 | 東京都大田区 |

| 事業内容 | オフィス向け画像機器を中心とした製品とサービス・ソリューション商品の開発・生産・販売 |

| URL | http://www.ricoh.co.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●独自の視点を含めた製品安全基準の制定と原因究明のための解析技術

国内外の標準に加えて、過去に経験した想定外事象から事故に繋がるメカニズムを考慮した製品安全基準を制定するとともに、独自の視点を加えた製品安全リスクアセスメントを製品開発段階において実施している。また、燃焼試験室等を利用した精度の高い再現技術により事故メカニズムの解明を行い、製品安全基準に反映している。

●遠隔診断保守サービスによる製品情報の監視

インターネット経由で製品の使用情報や故障情報を監視するシステムを構築しており、収集した製品の使用状態に関するデータに基づき、故障の予兆を検出し、適切な時期に保守や修理を実施することで、製品の安全な使用状況の維持を実現している。また、急な故障など異常な状態が発生した場合には、自動通報によりコールセンターに通知されるため、早急な対応により製品事故発生の防止に繋げている。

●グループ社員を対象とした幅広い教育による社内の製品安全文化の醸成

新入社員を対象とした製品安全の入門教育から、実際の製品開発に必要な製品安全の知識まで、集合教育やeラーニングにより幅広く教育を実施している。また、客先で機器のメンテナンス等のサービスを行うカスタマーエンジニアや販売店向けにも、教育プログラムと検定試験、サービス業務の社内コンテストを実施しており、社員に対してインセンティブを確保して定着を図れるようにしている。

審査委員会講評

国内外の標準に加えて、過去に経験したリスクから独自の視点を含めて製品安全基準を制定し、それに基づき製品開発段階における製品安全リスクアセスメントを実施している点を評価します。インターネット経由で製品の使用情報や故障情報を監視するシステムを構築し、収集した製品の使用状態に関するデータに基づき、故障の予兆を検出し、適切な時期に保守や修理を実施することで、製品の安全な使用状況の維持を実現していることを評価します。製品安全入門の教育から、実際の製品開発に必要な製品安全の知識まで、グループ社員を対象とした幅広い教育を実施し、社内の製品安全文化の醸成を図っていることを評価します。

受賞企業コメント

リコーグループでは、お客様に、安心・満足して使っていただける安全性に優れた商品を提供する活動を積極的に行っております。製品の事故リスクを低減するため、安全性試験・検査・評価等を開発ステップごとに実施しています。その際、お客様の意図しない操作・動作による事故の防止や、保守作業を行うカスタマーエンジニアの安全・業務の確実性確保も重視しています。また、企画・設計・製造・販売/サービス保守などの各機能が密接に連携を行い、製品安全に関する様々な取り組みを行っています。今回、製品安全対策優良企業への応募は、製品安全への取り組みを改めて見直す良い機会となりました。一方、まだ改善の余地があることも実感しており、今後も全てのステークホルダーの安心・安全のため、継続的に改善、取り組みを行って参ります。

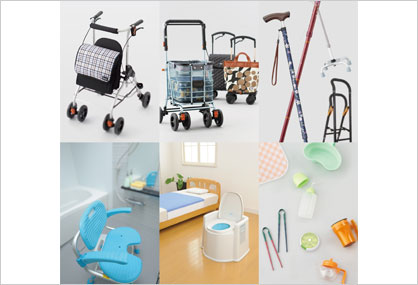

中小企業優良賞(審査委員会賞) 株式会社幸和製作所

中小企業優良賞(審査委員会賞) 株式会社幸和製作所

| 設立 | 1987年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 玉田 秀明 |

| 従業員数 | 134名(2018年2月末) |

| 所在地 | 大阪府堺市 |

| 事業内容 | 福祉介護用品全般の製造および販売 |

| URL | https://www.tacaof.co.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●製品開発プロセスにおける経営層を含めた安全性の確認の実施と関係部署の明確化

社内で規定した開発プロセス表に基づき、商品企画から量産開始までの各段階において、確認すべき項目と方法が明確に規定されており、経営層の責任によりそれを承認した記録が保存される仕組みが実践されている。開発プロセスを通じて、5回のデザインレビューの実施が求められており、設定すべき目標値、確認すべきこと、決定すべきこと、関係部署が明確に定められており、安全面の確認漏れが発生しない仕組みを構築している。

●製造品に対する品質確保の実践

製造を委託する製造工場の運用体制に併せて、確実に品質確保ができる体制を、製造工場とともに構築している。また、品質管理の工程図も製造工場と協力して作成し、工場を訪問して作業方法や検査方法について定期的な確認と指導を実施している。

●不具合・事故情報の迅速で確実な把握と対応

製品の不具合・事故情報については、お客様センターや修理依頼からの連絡、レンタル事業所や量販店からの連絡、営業部門からの報告等、複数のルートで入ってくる情報を品質保証部で集約している。事故発生が報告された場合には、非重大事故であっても、速やかに社長・全役員を含む製品事故対策委員会を開催し、不具合に対する対応フローに従い対応を進める。

審査委員会講評

製品の安全性と品質を確実に確保することを目的として、製品開発プロセスを明確に規定し、商品企画から量産段階までの各段階において、確実に実践している状況を評価します。プロセスを規定するにあたっては、経営層の責任が明確に定義されているとともに、関係部署の役割が決められており、安全面の確認漏れが発生しない仕組みとなっていることを評価します。工場で製造する製品の品質を確保するために、製造工場の運用体制に合わせて、確実に品質確保ができる体制を製造工場とともに構築している点を評価します。製品の不具合・事故情報を、複数のルートで収集して集約し、経営層も含めて速やかに対応可能な体制を構築していることを評価します。

受賞企業コメント

幸和製作所クループはシルバーカー、歩行車をはじめとする介護福祉用具用品に於いて、5段階の開発プロセスで顧客が必要とする物創りに取り組んでおります。製造プロセスに於いても、品質管理の4つの承認(工場監査~商品受入検査まで)を実施し、製造品質に於いても取り組んでおります。 2018年10月より品質保証室を発足し、副社長直下の組織体制によりグループ品質の向上を目差して参ります。今回の受賞を機に製品安全対策優良企業として更にお客様へ安心と安全を届ける企業になるように努めてまいります。

中小企業優良賞(審査委員会賞) 株式会社ヨシカワ ライフスタイル事業部

中小企業優良賞(審査委員会賞) 株式会社ヨシカワ ライフスタイル事業部

| 設立 | 1952年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役 吉川 力 |

| 従業員数 | 65名 |

| 所在地 | 新潟県西蒲原郡弥彦村 |

| 事業内容 | キッチン用調理用品の企画・販売 |

| URL | http://www.yoshikawa-group.co.jp/kitchen/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●「安全性」「性能・構造」「表示」の3分野で構成される品質基準

使用者の誤使用は予見可能な誤使用であるという立場から、JIS等の公的な基準を参照するとともに、他社も含めた過去の事故事例を参考とした独自の基準を加えた品質基準を規定し、適合をチェックするチェックリストにより商品化の確認を行っている。品質基準への適合は、社内だけでなく、公的試験機関による検査で確認することで、第三者の立場でも安全性を確認している。

●顧客の声を踏まえたQ&A資料による誤使用の防止に向けた情報提供

取扱説明書のほかに消費者から寄せられた問い合わせ内容を踏まえたQ&A資料を商品に添付し、エンドユーザーのみならず、店頭の販売員にも、具体的な事例がわかるように写真を増やすことで、よりわかりやすく改良し、使用者の誤使用による事故を未然に防ぐための情報提供を行っている。

●製品安全情報の社内共有の推進

社内に製品安全文化を育み定着する仕組みとして、製品安全に関係する情報の社内共有を進めている。お客様サービス係に届いた問い合わせ内容や他社のリコール情報をまとめて、週に1回、社長を含めた全社員にメール配信して共有し、品質基準への反映も行っている。また、クレームの内容について、週に1回、社員に直接説明する機会を設け、これらの情報は、マニュアル化して参照できるようにしている。

審査委員会講評

使用者の誤使用は予見可能な誤使用であるという立場から、他社も含めた過去の事故事例を参考として独自の基準を加えた品質基準を規定し、安全性確保の観点から商品化の確認を行っている点を評価します。誤使用を防止するために、具体的な事例について写真等を使用して示し、顧客だけでなく店頭の販売員にもわかりやすい資料として製品に添付することで、誤使用による事故を未然に防ぐための情報提供を行っていることを評価します。顧客からの問い合わせ内容や他社のリコール情報を中心に、製品安全に関する情報を経営層も含めて社内で共有する活動を続けていることを評価します。

受賞企業コメント

業界初の受賞であり、大変光栄に存じます。弊社は製品安全への取組みを積極的に行っておりましたが、その取組みを客観的に評価して下さる機会を頂いた事に感謝 しております。キッチン用品は重大製品事故に繋がる恐れもある商品の為、弊社では独自の品質基準を作成し、より事故の起こりにくい商品作りに努めております。又、他社のクレーム情報を収集し、他社=他人事ではなく、弊社でも起き得る事例であると認識し、弊社の基準に追加しております。審査員の方々からも貴重なご意見を頂戴し、今後の取組みに生かしていきたいと考えております。今後もこのPSアワード受賞を機に、更に製品安全を追求し、お客様に安心してご使用頂ける商品作りに努めてまいります。

小売販売事業者部門

大企業経済産業大臣賞 株式会社ニトリホールディングス

大企業経済産業大臣賞 株式会社ニトリホールディングス

| 設立 | 1972年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 白井 俊之 |

| 従業員数 | 37,017名(2018年4月) |

| 所在地 | 東京都北区 |

| 事業内容 | 家具及びインテリア用品の販売、製造・輸入等 |

| URL | https://www.nitorihd.co.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●サイレントチェンジ防止に向けた品質保証マニュアルの適用範囲拡大

従来は一次メーカーに対してのみ要求していた「品質保証マニュアル」への適用を、二次メーカーさらに部品メーカーに対しても適用するよう拡大指導を行っている。これにより、製品を構成する部品等の生産途中の品質変化を防止し、製品の安全性を確保している。そのための仕組みとして、品質保証契約、4M変化点管理指導、重要機能部品保証シートを活用した取組を行っている。

●海外拠点での技術評価会の実施による安全性評価の展開

日本主体で展開してきた技術評価会を、海外拠点においても実施することとし、日本からは海外TVシステムを介して過去トラブル等の事例を直接指導、サポートを行っている。現地実施により、実際の製造担当者と、より深くコミュニケーションをとりながら、効率良く現物の安全性等を評価することができ、対策すべき点についても正確に早く伝えることができる体制を整えている。

●海外取引先への技術指導及び経営指導・品質改善指導の拡大

海外の委託先企業に対して、他社と取引がある企業に対しても、技術指導や経営指導を、企業の壁を乗り越えて進めている。経営者に対する研修では、労働環境や社会的責任についても感じてもらうことを目指している。また、QCサークル活動として工場管理の基本となる情報の共有化と製品安全に向けての研修、指導を行って現場での小集団活動(ニトリワールドサークル)の輪を海外で拡大し、取引先の品質向上に取り組んでいる。

審査委員会講評

製品を構成する部品等の生産途中の品質変化を防止し、製品の安全性を確保するための仕組みとして、「品質保証マニュアル」を二次メーカーから部品メーカーに対しても適用の拡大を進めており、サプライチェーン全体にわたって、製品安全を確保する取組を高く評価します。また、製品の安全性を確認する技術評価会を海外拠点で実施し、日本からTVシステムを介してサポートする取組や、海外の取引先に対して技術や経営の指導を企業の壁を乗り越えて進める取組など、製品安全の実現につながるグローバルな取組を評価します。

受賞企業コメント

私共ニトリは、ベトナムに2ケ所合計5,700名を超える自社工場を所有する製造・物流・小売業です。しかし、調達率では約92%が、外部のOEMすなわち、製造委託工場よりのPBです。したがって私共は製造委託先での源流保証施策を多くの関係者と共に共有し取り組んでまいりました。しかしながら、これら製造委託取引先とは資本関係はございません。したがって、お取引工場に対しても魅力有る、共にメリットの有る施策が求められます。今回は、私共がお取引先関係者の皆様方と共に取り組んで来た施策が御評価をいただく事が出来た点を大変嬉しく思います。製品安全がビジネスの発展に大きく寄与する事を実感し、更なる継続努力をしてまいります。

大企業技術総括・保安審議官賞 パナソニックホームズ株式会社

大企業技術総括・保安審議官賞 パナソニックホームズ株式会社

| 設立 | 1963年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 松下 龍二 |

| 従業員数 | 6,323名(2018年3月) |

| 所在地 | 大阪府豊中市 |

| 事業内容 | 戸建住宅・賃貸集合住宅等の建設工事、リフォーム工事の請負及び施工等 |

| URL | https://homes.panasonic.com/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●調達商品の仕入れにおける安全性確保の取組

住宅を構成する安全上重要な材料・部品については、購入先と品質保証契約書を締結し、「設計変更・4M変更連絡書」で4M変更管理を行っている。また、調達先アセスメント監査制度を導入し、その結果を両社で確認の上、調達先の改善計画を策定している。さらに課題解決の手段として、3つの分科会(4M変更管理分科会、ヒューマンエラー分科会、検査分科会)活動を実施し、複数の調達先の共通課題の解決を目指している。

●品質規程と商品安全管理運用基準に基づく製品安全の責任者の配置と権限の明確化

製品安全を確保するための責任者として、商品安全責任者が自社の品質規程と紐づけられた企業内カンパニーの商品安全管理運用基準に基づき位置づけられており、その役割と権限について明確に規定されている。製品開発の各段階においては、危害シナリオを想定し、リスクの見積もりと評価、保護方策の検討と妥当性判断を行うことが規定されており、開発段階からお引渡し後の見届けまでの商品安全に関する責任者を務めている。

●製品不具合に関する原因分析と発生メカニズムを品質トラブルナレッジとして共有する再発防止に向けた取組

品質トラブルナレッジはグループ内で発生している品質トラブル情報と住宅として発生したトラブル情報を共有し、再発防止を図ることを目的とした活動である。商品調達に必要とされる情報は、トラブルナレッジから住宅の安全性等の性能と、商材毎に分類された設計標準に落とし込まれ、商品採用のチェック、新商品企画のチェックに活用している。

審査委員会講評

調達商品の仕入れにおける安全性確保のために、調達先と品質保証契約書を締結して4M変更管理を行うとともに、調達先アセスメント監査制度を導入し、その結果を両社で確認の上、調達先の改善計画を策定している点を評価します。商品安全管理運用基準に基づき製品安全を確保するための責任者として、商品安全責任者が配置されており、その役割と権限が明確に規定され、製品開発の各段階において、リスク評価と対策の妥当性判断の責任者として機能している点を評価します。また、製品不具合に関する原因分析と発生メカニズムを、品質トラブルナレッジとして共有し、再発防止に向けた取組を進め、社内の基準に反映するとともに、商品企画・採用のチェックに活用されていることを評価します。

受賞企業コメント

「住まいは人が暮らしていくうえで最も大切なもの。それにふさわしい良い家をつくりたい。」パナソニック ホームズは創業者 松下幸之助の強い使命感から、住まいの本質を見つめ続け、お客様の暮らしの夢を形にしてきました。私たちが目指すのは「強さ」と「暮らしやすさ」です。生命を守る構造を基本に、暮らしやすさを追究してきました。お客様が安全に日々を過ごしていただくよう、約3万点もの住宅部材や建物に付帯する設備機器、室内空気質改善などにも「品質トラブル情報の活用」や「リスク評価」、「4M変更管理」を徹底しています。引き続きお客様や社会から信頼される製品安全対策優良企業として製品安全のレベルアップを通じて、くらしのアップデートに努めてまいります。

大企業優良賞(審査委員会賞) 株式会社千趣会

大企業優良賞(審査委員会賞) 株式会社千趣会

| 設立 | 1955年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 梶原 健司 |

| 従業員数 | 799名(2017年12月) |

| 所在地 | 大阪市北区 |

| 事業内容 | 衣料品・家具・雑貨などのインターネット・カタログ通信販売 |

| URL | https://www.senshukai.co.jp/main/top/index.html [外部リンク] |

受賞のポイント

●千趣会リスクマネジメント体系に基づいた全社リスク管理体制の構築

ガバナンス、コンプライアンス、リスク管理のフレームワークに基づき、全社リスク管理体制を、従来からの組織である品質管理部門、品質保証部門、リコール対策部門が相互に連携する形で統括する組織として構築し、全ての商品のリスクマネジメントを可能な体制を実現した。その体制のもと、新しいジャンルの商品についてリスクアセスメントを実施し、販売可能性を判断している。

●販売形態を踏まえた品質基準と販売規制商品の規定による販売商品の安全性確保

販売する商品に関してはアイテム別に品質基準を設定しており、必須基準を設定して遵守を強化している。品質基準とは別に、販売すべきではない商品を明確にするため、販売規制商品の規定を定めており、通信販売の目線からカタログなどの説明では安全面への理解が得られないと判断した商品については規制対象としている。育児用品等については、これまでの経験に基づき独自の品質基準を設定し、安全性確保に取り組んでいる。

●社内の製品安全意識向上を図るためのギジタイケン展の開催

商品の仕入れを担当する部門をはじめ全ての部門が参加することを目的として、自社で販売した商品で発生した不具合や事故の経験を実際の商品やパネルの説明で体感(疑似体験)することで、従来の業務フローの各ステップでの事故予防に対する意識向上を図っている。

審査委員会講評

全社リスク管理体制について、従来の複数の関連部門が連携し、それを統括するための組織として構築し、全ての商品のリスクマネジメントを可能とする体制を実現したことを評価します。販売商品の安全性を確保するために、アイテム別に品質基準を設定し必須基準として遵守の強化を図るとともに、それとは別に販売規制商品の規定を定め、カタログなどの説明では安全面の理解が得られないと判断した商品は販売を規制している点を評価します。また、社内の製品安全意識向上を目的として開催している、商品の不具合や事故を実際の商品で体感(疑似体験)するギジタイケン展の取組を評価します。

受賞企業コメント

千趣会は、創業より63年間もの時を「誠実」に女性と向き合い、寄り添い、オリジナリティあふれる商品を提供するために、長きにわたり様々な製品安全活動に取り組んでまいりました。この度は、それらの活動を評価いただき、栄誉ある賞を賜りましたこと、たいへん光栄に感じております。 お客さまが商品を手にとって選ぶことができない通信販売は、販売者がお客さまの目となり、手となって、目利きをしなければならない業態だと自覚しております。審査の際にいただきましたひとつひとつのご指摘を次の取組に活かし、さらに、お客さまへ「安全」「安心」で魅力のある商品をお届けできるよう、努めてまいります。

中小企業経済産業大臣賞 株式会社大一電化社

中小企業経済産業大臣賞 株式会社大一電化社

| 設立 | 1959年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役 上田 隆 |

| 従業員数 | 18名(パート含む 2018年10月現在) |

| 所在地 | 奈良県天理市 |

| 事業内容 | エスプレッソマシン・グラインダーの輸入販売 |

| URL | https://www.daiichi-mottainai.com/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●製品安全対策を企業発展の原動力と位置付ける企業経営の実現

「安全はお客様と会社を守る」を企業ポリシーとして、製品安全対策を企業発展の原動力と位置付けて継続的に取り組んで社内改革を推進してきたことにより、社員の活性化が図られ、業績も向上し、新たなショールームを開設するなど、健全な企業経営の実現につなげている。

●販売商品の故障データ分析に基づく安全性確保のための販売方針と顧客対応方針の実施

販売商品の故障データを機種、使用年数、故障内容・原因等について分析を行い、メーカーに対して部品変更等の対策を要求するとともに、使用者に対して正しいクリーニング方法や安全な使用方法に関して、無料セミナーやWeb上の動画等により積極的に啓発活動を実施している。

●WebサイトやSNS等を活用した協力業者及び使用者への製品安全情報の発信

販売商品のメンテナンスを実施する協力業者向けには、ショールームにて基礎からハイエンドマシンの技術研修まで、製品安全も含めた勉強会を実施している。使用者に対しては、Webページで安全な使用方法やメンテナンス方法について、動画も利用して伝えており、PCがない場所でも確認できるようにスマートフォン用のページも用意している。また、フェイスブック、スタッフのブログ、ショッピングサイトと相互に連携しており、必要な情報がストレスなく入手できるよう工夫している。

審査委員会講評

「安全はお客様と会社を守る」を企業ポリシーとして、製品安全対策を企業発展の原動力と位置付け継続的に取り組むことで、健全な企業経営の実現につなげていることを評価します。販売した製品の故障データ等を分析した結果に基づき、仕入れメーカーに対策を要求するとともに、顧客に向けた安全な使用方法に関する啓発の活動を、無料セミナーやWeb上の動画で実施していることを評価します。製品の安全な使用を確保するために、メンテナンスを実施する協力業者向けに、基礎からハイエンドマシンの技術研修まで、製品安全を含めた勉強会を実施している点を評価します。

受賞企業コメント

輸入販売をしている当社にとって製品安全は最重要課題です。2013年にPSアワードを知り4つの視点を軸に「製品安全対策を推し進めることが販売拡大に直結する」新たな仕組み作りと内 部改革を繰り返し行いました。その過程で社員に自主性と自信が生まれ、それぞれのポジションで自ら考え改善改革を行えるまでに成長してくれました。同時に業績も二ケタ成長を続けております。当社にとっての製品安全は単なるコストではなく会社の足腰を支え、未来に向かって実を結ぶ大きな指針となっています。しかし、製品安全に終わりはありません。今回の受賞に甘んずることなくさらなる改善改革を行う所存です。これからも大一電化社をよろしくお願いいたします。

中小企業技術総括・保安審議官賞 有限会社ナルデン

中小企業技術総括・保安審議官賞 有限会社ナルデン

| 設立 | 1971年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 成瀨 靜夫 |

| 従業員数 | 8名 |

| 所在地 | 和歌山県和歌山市 |

| 事業内容 | 家庭用電化製品の販売・修理・設置、太陽光発電システム、リフォーム全般、介護用品・福祉用具の販売・レンタル |

| URL | http://www.naruden.com/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●安全な製品を販売するためのお客様目線に立った商品の提案

販売しようとする全ての商品について、使用する人にとって安心を提供できるかを、顧客の目線で確認し、安全であると考えられるものについてのみ販売している。家電製品に限らず、電動車いすのような介護用品についても、実際の商品を実際に使用する場で事前に試用した後に、顧客に提供している。また、高齢者の日常生活の安全性確保のために、小さな手すりを独自に開発し必要とする顧客に提供している。

●長年にわたり蓄積した顧客情報の活用と日常業務を通じた製品安全の提供

長年にわたって蓄積した製品と販売先の情報は、リコール発生時の迅速な対応や故障発生時の修理対応に生かされているとともに、日常の業務で訪問する際には、家庭内にある家電製品や介護用品の使用状況をチェックし、安全な使い方のアドバイスを行うなど、製品事故の未然防止に向けて取り組んでいる。

●地域コミュニティを通じて得られた製品安全につながるお客様の声をメーカーに提供

地域と密着した日常の業務を通じて顧客から得られる声や、地域に提供している地域コミュニティ事業を通じて得られる声を、製品を開発するメーカーに届けることが製品の安全性向上につながると考え、活動を続けている。顧客が実際に商品を使用した際のヒヤリハット情報についても、メーカーに提供している。

審査委員会講評

販売するすべての商品について、使用する人にとって安心を提供できるかをお客様の目線で確認し、家電製品に限らず介護用品についても、使用者の安全を最優先に考えて販売していることを評価します。長年にわたって蓄積した顧客情報をリコール発生時の対応に生かすとともに、日常の訪問の際には家庭内の製品をチェックし、製品事故の未然防止に向けて取り組んでいる点を評価します。日常業務を通じて得られる顧客の声や、地域コミュニティ事業を通じて得られる声を、ヒヤリハット情報も含めて、製品の安全性向上につながることと考え、製品を開発するメーカーに届けていることを評価します。

受賞企業コメント

メーカーがどんなに安全な製品を作ったとしても、消費者に適切な使用方法をして頂かなければ、あるいは、ある程度の期間が経過すれば必ず経年劣化が生じてしまい、その製品の安全性は低下してしまいます。弊社のようないわゆる“街のでんき屋”は、自分の手で直接ユーザーに製品をお届けし、設置や設定をし、使用方法を説明します。さらに、日頃の御用聞き活動を通して、ユーザーの使用状況や製品の状態を点検しています。そのようにお互いの顔が見えている繋がりをもっている事こそが、零細企業ながらも大企業にも負けない弊社の最大の武器であり、弊社が製品安全文化の構築や向上に対して貢献できる手段であると考えています。今回5年ぶりに三度目の受賞を頂戴し大変嬉しく思っています。審査員の皆様から頂いたアドバイスを参考に、今後とも製品安全文化の構築とレベル向上に貢献して参りたいと思います。

上記以外の団体・企業部門

団体部門特別賞(審査委員会賞) 一般社団法人日本サッシ協会

団体部門特別賞(審査委員会賞) 一般社団法人日本サッシ協会

| 設立 | 1954年 |

|---|---|

| 代表者 | 理事長 山下 清胤 |

| 従業員数 | 13名 |

| 所在地 | 東京都港区 |

| 事業内容 | サッシ、ドアなどの開口部用建材等に関する性能・仕様の普及啓発、品質及び規格に関する調査研究等 |

| URL | http://www.jsma.or.jp/Top/tabid/57/Default.aspx [外部リンク] |

受賞のポイント

●協会会員企業への製品安全性向上を支援する取組

建材製品に適用することを目的とした、リスクアセスメント導入ガイドラインを作成し、リスクアセスメントの手順とR-Map等の方法を紹介し、会員企業におけるリスクアセスメントの導入・実施の支援に活用している。また、業界標準による取り組みにより目的が明確化され、会員企業が協力することにより製品安全への取り組みが図られている。

●消費者への注意喚起による事故の再発・拡大防止の取組

消費者向けに、2010年からサッシ・ドアを「安全にお使いいただくために」というコンテンツを作成し、注意喚起情報の提供を開始している。イラストを利用するなど、消費者にわかりやすいコンテンツを作成するとともに、公表される事故情報等を基に適宜見直しを行い、新たな事例(2018年現在22事例)を掲載している。また、子どもの事故事例をピックアップした注意喚起パンフレットを作成し、全国の消費生活センター等に配布するなど事故の再発・拡大防止に努めている。

●取扱い事業者等への注意喚起による事故の未然防止活動

サッシ・ドア等の設計・組立・施工を適切に行うための未然防止活動として、協会報やパンフレットの発行、取扱い事業者向けのコンテンツを作成し、Webページ等で注意喚起を行っている。注意喚起の内容としては、施工する製品の特性に合わせ、正しく施工されない場合に想定される事故の事例等をイラスト付きで示している。また、建物管理者向けには、点検のお願いをWebページに掲載するとともに、書面による通知を実施するなど事故の未然防止に取り組んでいる。

審査委員会講評

建材製品に適用することを目的としたリスクアセスメント導入ガイドラインを作成し、会員企業にリスクアセスメントの導入・実施の支援を進めるとともに、業界標準による取組により目的を明確にし、会員企業が協力することで製品安全の取組を進めていることを評価します。消費者向けにわかりやすいWebコンテンツや注意喚起パンフレットを作成し、事故の再発・拡大防止に取り組んでいることを評価します。取扱い事業者等に向けて、正しい施工の方法や点検についてWebページ等で注意喚起を行い、事故の未然防止活動を進めていることを評価します。

受賞企業コメント

日本サッシ協会は、サッシ、ドア、シャッターその他、建築物の開口部用建材の製造・販売及びそれらに関連する部品等を製造・販売する企業が会員となって活動している業界団体です。当協会では2008年に製品安全自主行動計画を制定し、『製品安全』の視点で会員会社の意識と知識の向上の取り組みを進めてきました。今回、10年間進めてきた当協会の取り組みに、客観的な評価を得て取り組みの妥当性を確認し、評価結果を今後の活動の参考にしたいと考え応募いたしました。当協会会員の中には、受賞企業となっている会員会社がありますが、協会活動としても評価をいただき、『製品安全』の取り組みにおける協会の役割を果たすことができていたのではないかと考えています。今後も会員会社と連携を図りながら、業界の『製品安全』の取り組みの拡大・深耕に努めてまいります。

企業部門特別賞(審査委員会賞) ヤマトロジスティクス株式会社

企業部門特別賞(審査委員会賞) ヤマトロジスティクス株式会社

| 設立 | 2008年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 佐々木 勉 |

| 従業員数 | 2,703名(2018年3月) |

| 所在地 | 東京都中央区 |

| 事業内容 |

納品物流、通販物流、メディカル物流などのロジスティクスサービス 社内便、文書物流サービス 機器のセットアップ業務、設置、セッティング・工事サービス 修理・保守・リコール・自主回収等のマルチメンテナンスサービス |

| URL | http://www.y-logi.com/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●リコール製品回収率向上のため業務支援

ヤマトロジスティクスが、これまでに蓄積したリコールに関する知見とヤマトグループが有する経営資源を有効に活用することで、リコール業務全体のサービスを最適化して提供し、リコール実施企業が効率的にリコールを進めることを支援している。

●リコール実施企業との情報交換会の実施

リコール実施企業同士をつなげることを目的として、リコール製品の回収率向上に向けた各社の取組事例の共有、複数社共同での告知施策の検討などを行う場を設け、情報交換会を開催している。他社の取組事例を知ることで、自社の取組について再確認と見直しを図るとともに、複数社で共同してリコールに取り組むことで、個社では実施しにくい取組の実現に寄与している。

●フリーペーパーを活用した記事連動型告知

地域に密着したフリーペーパーを活用し、製品が持つリスクや製品使用上の注意点についての解説と合わせて、製品のリコール告知を掲載している。家庭にある製品がリコールの対象となっていないか消費者に分かりやすく周知を行い、リコール製品の回収に貢献している。

審査委員会講評

これまでに蓄積したリコールに関する知見とグループが有する経営資源を有効に活用し、リコール業務全体のサービスを最適化して提供することで、リコール実施企業の効率的なリコールを支援していることを評価します。リコール実施企業同士の連携強化に向けて情報交換会を開催し、各社が取組の再確認と見直しを図れるようにするとともに、複数社での共同実施を実現し、個社では不可能な取組の実現に寄与していることを評価します。地域に密着したフリーペーパーを活用し、製品が持つリスクの解説と合わせて、製品のリコール実施の周知を行い、リコール製品の回収に貢献していることを評価します。

受賞企業コメント

ヤマトロジスティクスは旧ヤマトマルチメンテナンスソリューションズからの取り組みを継続して、事業者様の体制や製品ごとに最適なリコールプランをご提案し、迅速かつ適切に製品を回収するリコールサポートサービスを提供しています。また製品回収と合わせて、事業者様の回収率向上へのサポートにも力を入れております。個社のサポートだけではなく、複数の事業者様をつなぎ、情報交換の場を設けることで、新たな告知施策を検討および実施しております。今後もこの受賞を励みとして、安心・安全な社会の実現に寄与できる取り組みを継続してまいります。

企業部門特別賞(審査委員会賞) 株式会社友和

企業部門特別賞(審査委員会賞) 株式会社友和

| 設立 | 1965年 |

|---|---|

| 代表者 | 代表取締役社長 小林 敬一 |

| 従業員数 | 520名 |

| 所在地 | 東京都中野区 |

| 事業内容 | 生活用品の専門卸売 |

| URL | https://yuwa.jp/ [外部リンク] |

受賞のポイント

●YUWA STANDARD(独自の商品品質管理体系)に基づく製品安全の取り組み強化

QC室、物流部、システム部をクオリティコントロール本部の下に統合し、製品安全を確保するための取組の強化を推進している。倉庫内の物流工程において、物流基準書を作成し検品項目と検品基準を定め、検品基準のポイントを見やすく現場に掲示することで正確な検品を行っている。検品時に見つかった不良品に関しては専用の置き場(DSA)を設置し、社全体に不良品情報が共有されるシステム(YuwaCloud)が確立されている。また、QCマネジャーの機能を強化し、全国の物流拠点にQCマネジャーを配置し役割を明確にしている。

●取扱い製品のリスク分析による製品安全の確保

取扱い製品をカテゴリーごとに分類し、事故事例や想定される事故内容をR-Map手法を活用して整理することで、事故リスクの見える化に取り組んでいる。これにより、安全面では重点的な検品実施が必要な商品のカテゴリーを明確にすることができ、またリスクが高い商品に関しては、仕入れる前にメーカーに対してリスク低減の要望を行うなど、製品安全の確保に努めている。

●取引先への製品安全に関する啓発活動

Yuwa Cloud QCマガジンで、事例を交えた不良品発見情報、クレーム発生の推移、製品安全に関する情報発信や、取引先向けの商談会では製品安全に関連する展示を行い、具体的な不良品の発見事例や発見する手法について、QCマネジャーが説明を行っている。また取引先が参加するQC会議では、製品安全確保の意識付けを行うため、商品不良に対しての対応や改善対策が優れていた取引先を表彰する制度を実施するなど、取引先に対して製品安全に関する啓発活動を積極的に行っている。

審査委員会講評

クオリティコントロール本部の体制を見直し、QCマネジャーの機能強化と全国拠点への配置を行い、企業として製品安全を確保する取組の強化を図っていることを評価します。取り扱い製品の事故リスクの見える化を実現するために、R-Mapを活用して商品カテゴリーごとのリスク評価を実施し、取引先に対してリスク低減の要望を行うなど、製品安全の確保に努めていることを評価します。また、QCマガジンや商談会等を通じて、取引先に対して製品安全に関する啓発活動を積極的に行っていることを評価します。

受賞企業コメント

2016年度の特別賞受賞では、中間流通業者としての品質方針の策定、品質管理体系の構築、品質基準の制定などを含めた製品安全のための体制構築に対し評価を頂きました。2018年度は、その際に審査員の先生方から頂いたご指摘やアドバイスを基に、R-mapを応用した事故リスクの見える化などの製品安全体制の強化の取組を実施し、これを評価頂き特別賞を頂く事ができました。今後もYUWA STANDARDと言う品質管理体系をベースに中間流通業として独自の製品安全体制の構築を行う事によって、家庭用品業界、中間流通業界全体に対し製品安全文化の啓発になるよう、より一層の努力を積み重ねてまいりたいと思います。