化審法について(概要・総論)

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[1-01.]化審法とはどのような法律でしょうか。

人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質による環境の汚染の防止を目的とした法律です。

化審法に規定されている主な義務は、化学物質の種別ごとに異なります。

[1-02.]化審法に関する政令、省令、告示などには、どのようなものがあるのでしょうか。

化審法に関する法令については経済産業省のウェブサイトをご参照ください。

法令集[1-03.]化審法の逐条解説はあるのでしょうか。

化審法に関する逐条解説については経済産業省のウェブサイトをご参照ください。

逐条解説[1-04.]化審法の体系に関する資料はあるのでしょうか。

化審法の体系については経済産業省のウェブサイトをご参照ください。

化審法の体系[1-05.]化審法に関する法令の英語の資料はあるのでしょうか。

[1-06.]化審法に規定されている義務について教えてください。

化審法に規定されている主な義務は、化学物質の種別ごとに次のとおりです。

- 既存化学物質名簿等に記載されていない、新しい化学物質を製造・輸入しようとする者は、事前に届出をしなければなりません。その性状、毒性等について国で審査が行われ、規制対象となる化学物質か否かの判定を受け取るまでは製造・輸入することができません。ただし、審査が不要となる特例制度があります。

- 化学物質を製造・輸入した者は、その実績数量等を翌年度に届け出なければなりません。また、それらの物質について有害性情報を得た場合には、国に報告しなければなりません。国は、それらの届け出られた情報や既知見を用いてリスク評価等を行い、必要があれば規制措置を講じます。

- 化学物質の性状等に基づき、第一種特定化学物質に指定された化学物質については、製造・輸入の許可申請、取扱基準への適合や表示等を行わなければなりません。

[1-07]化審法へ対応するための手順を簡単に教えてください。

経済産業省のウェブサイトをご参照ください。

簡易化審法判定フロー[1-08.]化審法に関するお問合せをしたいのですが、化審法を担当している部署はどちらでしょうか。

化審法は厚生労働省、経済産業省及び環境省の共管となっております。また、(独)製品評価技術基盤機構も化審法に関する相談を受け付けています。それぞれの連絡先は以下のとおりです。

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課化学物質安全対策室

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-5253-1111(代表)

経済産業省産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室

〒100-8901 東京都千代田区霞が関1-3-1

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

環境省大臣官房環境保健部環境保健企画管理課化学物質審査室

〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2

TEL:03-3581-3351(代表)

独立行政法人製品評価技術基盤機構

〒151-0066 東京都渋谷区西原2-49-10

化審法連絡システム:https://www.nite.go.jp/chem/kasinn/kashinrenraku.html

[1-09.]化審法の官報整理番号について教えてください。

下記のものを指します。

- 化審法の既存化学物質名簿に記載された化学物質(既存化学物質)に付けられている官報告示の類別整理番号

- 新規化学物質として届け出られた後に公示された化学物質(公示化学物質)に付けられている官報告示の類別整理番号

なお、通称MITI番号や化審法番号と呼ばれることもあります。

[1-10.]既存化学物質名簿とはどのような名簿なのか教えてください。どのように確認できるのでしょうか。

化審法公布の時点(1973年)で既に我が国で製造又は輸入されていた物質として官報に掲載された、化学物質の名称を記載したリストのことです。

具体的に該当する物質については、NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)等でご確認ください。

[1-11.]既存化学物質とはどのような物質か教えてください。

化審法が制定された1973年当時既に日本国内で流通していた化学物質を指します。

新規と既存の化学物質を区別するために、通商産業大臣は、1973年(昭和48年)法制定時に、既存化学物質を収載した既存化学物質名簿を作成しました。この既存化学物質名簿に収載された化学物質は、本法公布(昭和48年10月16日)の際、現に業として製造又は輸入されていた化学物質のうちから、(ⅰ)試験研究のため製造又は輸入されていた化学物質、(ⅱ)試薬として製造又は輸入されていた化学物質を除いたものになります。

具体的に該当する物質については、NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)等でご確認ください。

[1-12.]一般化学物質とはどのような物質か教えてください。

一般化学物質とは、優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、新規化学物質以外の物質です。(化審法第2条第7項)

対象物質等一覧[1-13.]特定一般化学物質とはどのような物質か教えてください。

特定一般化学物質とは、一般化学物質のうち人の健康や(生活環境)動植物の生息等に与える毒性が強いことが確認された化学物質です。特定新規化学物質が公示される際に、特定一般化学物質となります。

[1-14.]優先評価化学物質とはどのような物質か教えてください。

優先評価化学物質とは、第二種特定化学物質の有害性要件(人又は生活環境動植物への長期毒性)に該当しないことが既知見から明らかであるとは認められず、当該化学物質に関して得られている知見及び製造、輸入等の状況から、当該化学物質の環境汚染による人又は生活環境動植物へのリスクがないとは判断できない化学物質であり、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある物質で厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣が指定するものを言います(化審法第2条第5項)。

対象物質等一覧[1-15.]第二種特定化学物質とはどのような物質か教えてください。

第二種特定化学物質とは、当該化学物質又は当該化学物質が自然的作用による化学的変化により生成する化学物質が、継続的に摂取される場合に、人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある特性を有しており、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれのあると認められた化学物質として政令で定めるものを指します。

対象物質等一覧[1-16.]監視化学物質とはどのような物質か教えてください。

監視化学物質とは、当該化学物質または当該化学物質が自然的作用による化学的変化により生成する化学物質が、難分解性かつ高蓄積性

であるが、継続的に摂取される場合に、人の健康を損なうおそれ又は高次捕食動物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるかについて明らかでない化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものを指します(化審法第2条第4項)。

[1-17.]第一種特定化学物質とはどのような物質か教えてください。

第一種特定化学物質とは、自然的作用による化学的変化を生じにくいもの(難分解)であり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいもの(高蓄積)であり、かつ、継続的に摂取される場合に人の健康を損なうおそれ又は高次捕食動物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質として、政令で定めるものを指します。

対象物質等一覧[1-18.]新規化学物質とはどのような物質か教えてください。

新規化学物質とは、わが国において新たに製造・輸入される化学物質です。第2条第6項各号に規定する化学物質(第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、優先評価化学物質、既存化学物質、新規公示化学物質等 (事前審査を経て公示された物質))のいずれにも分類されない物質が該当します。原則、化審法の官報整理番号がない化学物質です。

[1-19.]特定新規化学物質とはどのような物質か教えてください。

特定新規化学物質とは、新規化学物質の審査により、人の健康や(生活環境)動植物の生息等に与える毒性が強いと国が判定した化学物質です。

特定新規化学物質として判定した際には、当該新規化学物質の届出を行った事業者のみに通知されます。当該新規化学物質の名称が公示される際には、特定一般化学物質として公示されます。

[1-20.]取り扱う化学物質が化審法の既存化学物質等に該当するかどうかは、どのように調べればよいのでしょうか。

NITE(製品評価技術基盤機構)のウェブサイトで物質名称、CAS登録番号等から化審法の官報整理番号を検索できます。

NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)化審法データベース(J-CHECK)

[1-21.]新規化学物質ではないはずなのに、NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)あるいは化審法データベース(J-CHECK)でCAS登録番号等から調べても化審法の官報整理番号が見つからない場合の問合せ窓口を教えてください。

化学物質の構造情報(構造式等)と、該当すると考えられる化審法の官報整理番号を整理した上で、経済産業省化学物質安全室までお問合せメールフォームからお問合せください。

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

[1-22.]化審法データベース(J-CHECK)とは何でしょうか。

NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)とは何が違うのでしょうか。

化審法データベース(J-CHECK)とは、化審法にかかわる厚生労働省、経済産業省及び環境省が、化審法に基づく、化学物質の安全性情報の発信基盤の充実・強化の一環として化学物質の安全性情報を広く発信するためのシステムです。

これまで国が行ってきた既存化学物質の安全性点検の試験報告書やリスク評価結果など、より詳細な情報を閲覧することができます。

また、NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)は、化審法情報に限らず、化学物質の番号や名称などから、国内外の法規制情報、有害性情報、国際機関によるリスク評価情報などを検索することができ、さらには各法規制対象物質や各機関の評価物質等を一覧表示することができます。

化審法データベース(J-CHECK)

[1-23.]化審法の施行状況はどのように確認できるのでしょうか。

経済産業省のウェブサイトで公表しています。

化審法の施行状況[1-24.]化学物質の製造・輸入数量は公表されているのでしょうか。

毎年、前年度の一般化学物質・優先評価化学物質・監視化学物質・第二種特定化学物質の製造・輸入実績数量等について経済産業省のウェブサイトで公表していますのでご参照ください。

化学物質の製造輸入数量[1-25.]化審法に関する審議会を教えてください。また、審議会は公開されるのでしょうか。

経済産業省の化審法に関する審議については、化学物質審議会の安全対策部会及び審査部会で審議を行っており、厚生労働省、環境省の審議会と合同で行われています。

安全対策部会は公開審議で、以下の事項について調査審議を行っています。

- 第一種特定化学物質使用製品の指定

- 第一種特定化学物質の例外使用用途の指定

- 第二種特定化学物質の指定

- 第二種特定化学物質使用製品の指定

- 第二種特定化学物質の製造及び輸入制限の必要性の認定

- 監視化学物質・優先評価化学物質の有害性調査の指示

- 監視化学物質・優先評価化学物質の有害性調査の指示に係る報告に基づく判定

- 優先評価化学物質の指定

審査部会は、以下の事項について調査審議を行っています。なお、新規化学物質の判定審議については企業情報が取り扱われるため非公開としています。

- 第一種特定化学物質の指定

- 監視化学物質の指定

- 新規化学物質の判定

化学物質審議会 審査部会

[1-26.]新規化学物質の審査はどのように行われるのでしょうか。

製造・輸入者から届け出られた新規化学物質の分解性・蓄積性・毒性のデータを審査し、法第4条第1項の各号いずれに該当するかを判定しています。この判定の際には、法律を所管する3省の審議会※の意見を聴いています。

※厚生労働省 薬事・食品衛生審議会薬事分科会化学物質安全対策部会化学物質調査会、経済産業省 化学物質審議会審査部会、環境省 中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会

[1-27.]第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質、特定一般化学物質に指定された場合には、名称が公示されるのか教えてください。

いずれの場合も化学物質名称は公表されます。第一種特定化学物質、第二種化学物質の場合は、政令で物質名称が規定されます。監視化学物質又は優先評価化学物質に指定された場合は、遅滞なく名称が公示されます。特定新規化学物質と判定された新規化学物質については、法第4条第5項の規定による化学物質名称の公示の際(判定通知を行った日から5年を経過した後)に特定一般化学物質として公示されます。 なお、経済産業省のウェブサイトでも公表しておりますので、ご確認ください。

物質の指定等に関する公示一覧政令

対象物質等一覧

[1-28.]国による既存化学物質の安全性点検(既存点検)のデータは公表されているのでしょうか。

化審法データベース(J-CHECK)から試験情報をご確認ください。

化審法データベース(J-CHECK)[1-29.]既存化学物質から、どのようにして第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に指定されるのでしょうか。その際の根拠は開示されているのでしょうか。

物質の性状が難分解・高濃縮であるもののうち、有害性が確認されたものは第一種特定化学物質、有害性が不明なものは監視化学物質に指定されます。 また、既存化学物質のうち一般化学物質と区分されている物質については、毎年度有害性情報、暴露情報からスクリーニング評価を行っています。その結果、より詳しく評価を行う必要があるとされた物質は優先評価化学物質に指定されます。

優先評価化学物質はさらに有害性情報、暴露情報を収集した上でリスク評価が行われ、その環境への残留状況等から人健康等への影響のおそれがあると認められる場合は第二種特定化学物質に指定されます。

なお、いずれも指定に際しては審議会で審議が行われ、審議の際の資料については経済産業省のウェブサイトで公開されています。

化学物質審議会 審査部会

[1-30.]一般化学物質のスクリーニング評価及び優先評価化学物質のリスク評価はどのように行われるのでしょうか。

はじめに、一般化学物質を対象に、製造数量等の届出情報等を用いてスクリーニング評価をして、リスクがないとはいえない化学物質を絞り込んで優先評価化学物質を指定します。次に、指定した優先評価化学物質を対象に、第二種特定化学物質の指定等の必要性について判断するために、より詳細な製造数量等の届出情報や有害性情報などを用いて、リスク評価を進めます。

スクリーニング評価リスク評価

[1-31.]監視化学物質、優先評価化学物質の指定はどのように取り消されるのでしょうか。

監視化学物質については、その有害性が確認されて第一種特定化学物質に指定されたとき、又は、第一種特定化学物質に該当しないと確認されたとき、指定が取り消されます。

優先評価化学物質については、第二種特定化学物質に指定されたとき(人及び生活環境動植物の双方に対して指定されたときに限る。)、又は、当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないと確認されたときに、指定が取り消されます。また、第一種特定化学物質又は監視化学物質に指定されたときも、指定が取り消されます。

共通事項(物質単位・適用除外等)

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[2-01.]全ての化学物質は化審法の対象となるのでしょうか。例えば、食品添加物や石けん等も化審法の手続が必要になるのでしょうか。

化審法の対象となる化学物質は「元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物」と定められています。また、食品添加物や浴用石けんのように、食品衛生法や薬機法など他の法律の規制対象となる化学物質については、化審法の届出等が不要となる場合があります。詳しくは化審法第2条及び第55条をご参照ください。 なお、同じ化学物質でも、化審法第55条の各号に規定されている用途で使用される場合は化審法の届出等が不要になりますが、それ以外の用途に使用される場合は化審法の届出等が必要になります。

食品衛生法薬機法

化審法

[2-02.]医薬品等の特定用途の化学物質は化審法の対象となるのでしょうか。

医薬品等の他の法律の規制対象となる特定用途の化学物質については、化審法の新規化学物質の製造輸入に係る届出や一般化学物質等の製造輸入数量等の届出等が不要となる場合があります。詳しくは化審法第55条をご参照ください。

化審法[2-03.]化審法における「化学物質」の定義を教えてください。また、「元素」や「天然物」は化学物質に該当するのでしょうか。

化審法第2条第1項において「「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物をいう。」と定められていることから、化審法上では「元素(単体)」やアスベスト等の「天然物」は化学物質に該当しません。

なお、「運用通知」1(1)に記載のとおり、「元素」とは一種類の原子(同位体の区別は問わない。)からなるすべての状態(例:励起状態、ラジカル)の物質を意味します。また、合金については、「元素」の混合物であると解されているので化審法上では「化学物質」の範囲外として取り扱うものと解釈されています。

さらに、「運用通知」1(3)に記載のとおり、化審法第2条第1項の「起こさせることにより」とは、人為的に起こさせることを指し、自然界において化学反応が起こる場合はこれに該当しません。アスベスト等の天然物以外に、生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの(生、死を問わない。)又は生物体構成成分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こっていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体を、化学反応を人為的に起こさせる行為としては扱わないこととされています。

運用通知

[2-04.]化審法における「化合物」の定義を教えてください。

「運用通知」1(2)に記載のとおり、「化合物」とは、2種類(少なくとも1種類は、H、He、B、C、N、O、F、Ne、P、S、Cl、Ar、As、Se、Br、Kr、Te、I、Xe、At又はRn)以上の原子が共有結合、イオン結合、配位結合等又はこれらの任意の組合せの結合によって結合した物質を意味します。

化審法運用通知

[2-05.]化審法における化学物質の「製造」とはどのようなことを意味するのでしょうか。例えば、2種類の化学物質を混合する行為は「製造」に該当するのでしょうか。

化審法における化学物質の「製造」とは、「化学反応を起こさせることにより化学物質をつくり出す」ことを意味します。したがって、単に2種類の化学物質を混合する行為は「製造」には該当しません。

[2-06.]化学物質の精製は、化審法における化学物質の「製造」に該当するのでしょうか。

化学反応を伴わない精製であれば、化審法における化学物質の「製造」に該当しません。化学反応を伴う場合は、化審法における化学物質の「製造」に該当します。

[2-07.]遺伝子組み換えを行った細菌が産生する酵素を抽出して精製する行為は、化審法における化学物質の「製造」に該当するのでしょうか。

生物体そのもの又は生物を構成している成分を得るケースについては天然物を得ていると解釈します。したがって、細菌を粉砕して細菌体内の酵素を化学反応を伴わずに抽出して精製するものであれば、化審法における「製造」には該当しません。

[2-08.]化学物質の製造業務を委託する場合、次の①②のどちらが化審法における「製造者」に該当するか教えてください。

①化学反応を伴う製造を第三者に委託した場合の業務委託者。

②業務委託を受けて化学反応を伴う製造を行った業務受託者。

化審法における「製造者」とは、実質的に化学反応を伴う製造を行っている者を意味しています。 したがって、①は製造者ではなく、②は製造者になります。

[2-09.]ペンキや塗料といった製品を輸入する行為は、化審法における化学物質の「輸入」に該当するのでしょうか。

化審法における化学物質の「輸入」とは、「本邦に化学反応を起こさせることにより得られた化合物を輸入すること」を指します。 この場合、ペンキや塗料のような混合物も対象となります。 ただし、「運用通知」1(4)②により、輸入後ホームセンターなどの小売店でそのまま販売する商品形態で輸入される場合には、化審法で対象となる化学物質ではなく製品として扱いますので、第一種特定化学物質や第二種特定化学物質を含有する政令指定製品を除き、化審法の手続は不要となります。

運用通知政令

第一種特定化学物質を含む指定製品リスト

[2-10.]化学物質の通関業務を委託する場合、次の①②は化審法における「輸入者」に該当するか教えてください。

① 事務手続きを代行して、通関業務を行う業者(いわゆる「乙仲」)

② 使用者の依頼を受けて輸入を行う業者(いわゆる「商社」)

化審法における「輸入者」とは、通関手続代行を行う者ではなく、商社のように、実質的に輸入を行っている者を意味します。 したがって、①は輸入者ではなく、②は輸入者になります。

[2-11.]目的とする成分以外の、意図せずして生成してしまった化学物質(副生成物)も化審法の対象となるのでしょうか。

製造工程において意図せず生成した化学物質(副生成物)についても化審法の対象となります。ただし、含有量等によっては化審法上の手続が免除される場合があります。詳しくは「運用通知」をご参照ください。

運用通知[2-12.]製造工程で副生した化学物質を分離し全量廃棄していますが、この場合、当該副生成物について化審法の手続は必要なのでしょうか。

副生成物を分離し、その全てを廃棄する場合は化審法の手続は不要です。副生成物であっても、それを分離し使用する場合は、化審法の手続が必要です。

[2-13.]不純物と副生成物の違いを教えてください。

「運用通知」2-1(1)②に記述のとおり、「不純物」とは目的とする成分以外の未反応原料、反応触媒、指示薬、副生成物等を指します。 また、「副生成物」は意図した反応とは異なる反応により生成したものを指します。 なお、その含有割合に関わらず、意図的に添加した化学物質は不純物とはなりません。

運用通知[2-14.]「運用通知」1(3)において「化学反応を人為的に起こさせているが、その及ぶところが限定されている場合」の例として金属の表面処理、使用時に化学反応が起こる接着剤又は塗料が挙げられていますが、「人為的に起こさせている範囲の大きさ」に制限はあるのでしょうか。例えば、既存化学物質である粒体、粉体、微粒子等の表面を他の既存化学物質で処理した場合も「化学反応を人為的に起こさせているが、その及ぶところが局限されている場合」と判断できるのでしょうか。

粒体、粉体等の表面において局限的に化学反応が起きている場合は、それにより生成する物質を化審法における化学物質として取り扱わないこととしています。しかしながら、化学反応が起きている範囲が局限的であるかについては、化学反応を起こさせる対象との相対的な関係を考慮し判断されます。

[2-15.]「運用通知」1(3)の「生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの又は生物体構成成分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こっていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体は、化学反応を人為的に起こさせる行為としては扱わない」について、具体的にはどのようなケースが該当するのでしょうか。

生物の飼育、栽培、培養を通じて、生物体そのもの又は生物体構成成分を化学物質として得ているケースについては天然物そのものを得ているとして解釈するため、当該成分を化審法の対象となる化学物質として扱いません。一方で、生物の活動により体外に排出される代謝物等を化学物質として得ているケースについては、生物体を利用することで化学反応を起こさせていると解釈するため、当該成分は化審法の対象となる化学物質として取り扱います。

運用通知[2-16.]化審法における「製品」の定義や、「化学物質」「製品」との区別は「運用通知」で示されていますが、具体例を挙げて説明してください。

①固有の商品形状を有するものであって、その使用中に組成や形状が変化しないものの例

・樹脂製のボトル、什器 等を指します。

・樹脂の板、フィルム、シート 等については、そのまま又はカットした上で使用する場合は「製品」として扱いますが、加工段階で組成が変化する場合、射出成形等で形状が変化する場合は「化合物」として扱います。

②必要な小分けがされた状態であり、表示等の最小限の変更により、店頭等で販売されうる形態になっている混合物の例

・店頭等で販売されうる形態になっている、家庭用洗剤、シャンプー、顔料入り合成樹脂塗料等を指します。

・詰め替え用インク等は、小分けされ店頭等で販売されうる形態になっていれば「製品」として扱いますが、通常小売りされないような大容量の業務向けインク等は「化合物」として扱います。

運用通知

[2-17.]「運用通知」1(4)②の「必要な小分けがされた状態であり、表示等の最小限の変更により、店頭等で販売されうる形態になっている混合物(例:顔料入り合成樹脂塗料、家庭用洗剤)」について、もう少し具体的に教えてください。また、このような形態になっていれば、新規化学物質、一般化学物質を含有していても法第3条及び法第8条の届出の対象にならないのでしょうか。

チューブに充填された接着剤・コーキング剤、家庭用洗浄剤等については、化学物質の混合物として捉えることもできますが、一般的にはホームセンターの店頭に並べ一般消費者が購入できる商品として流通しているものであり、化審法の対象とすることは適切でないため、化審法の対象となる化学物質でないことを明らかにしているものです。したがって、化審法第3条及び第8条の届出の義務はありません。

[2-18.]化審法の施行令において輸入禁止製品として定められていないものについて、「運用通知」1(4)①又は②に該当するものは、「製品」とみなして扱い、化審法の対象外となるとされていますが、「運用通知」1(4)②についての具体的な考え方を教えてください。

「運用通知」1(4)② 「 必要な小分けがされた状態であり、表示等の最小限の変更により、店頭等で販売されうる形態になっている混合物(例:顔料入り合成樹脂塗料、家庭用洗剤)」

まず、運用通知の記載は、あくまで外形的な内容を記載しており、一般消費者用か業務用かは問いません。運用通知の記載について、具体的に想定している内容は以下のとおりです。お取り扱いのものが、以下のすべての内容に当てはまる場合は、化審法の「運用通知」における1(4)②の「製品」と見なして扱うものと考えられますので、ご自身で確認してください。

1.「必要な小分けがされた状態」とは、購入者に届くまで、移し替えや開封をしないことを想定しています。

2.「表示等の最小限の変更」とは、例えば英語のラベルを日本語のラベルに貼り替えるといったことを想定しています。

3.「店頭等で販売されうる形態」とは、購入者が1人で持ち運べる重量・大きさを想定しています。

(※)この場合の「混合物」の構成成分には、調合に用いた成分(溶媒、溶液等)も含みます。

[2-19.]大判の板、フィルム、接着シート等を輸入し、国内で切断処理のみを行って商品又は商品の一部として流通させた場合は化審法の手続が必要なのでしょうか。

「運用通知」1(4)①のとおり、「固有の商品形状を有するものであって、その使用中に組成や形状が変化しないもの」に当たり、化審法上の製品に該当するため、化審法の手続は不要です。

運用通知[2-20.]繊維や糸を輸入し、国内で化学反応を伴わずに加工して衣類等の商品として流通させた場合は化審法の手続が必要なのでしょうか。

「運用通知」1(4)①のとおり、「固有の商品形状を有するものであって、その使用中に組成や形状が変化しないもの」に当たり、化審法上の製品に該当するため、化審法の手続は不要です。

運用通知[2-21.]インクが充填されているボールペンを輸入した場合は届出が必要なのでしょうか。また、補充用のボールペンの芯やトナーカートリッジ単体のみを輸入する場合、インクは製品の一部として扱われるのでしょうか。

ボールペンのインクや、専用カートリッジに充填されているプリンタ用のインク等は、化学物質や化学製品ではなく、文房具や機械製品の最終製品に組み込まれたものとして捉えるため、化審法の対象となる化学物質として扱いません。また、小分けされて店頭等で販売されうる形態になっている万年筆のインクも化審法の対象となる化学物質として扱いません。ただし、小分けされていない状態でインクを海外から輸入した場合は、化審法の対象となる化学物質として取り扱われるため、化審法の手続が必要です。

[2-22.]化審法における「高分子化合物」の定義を教えてください。

一般化学物質等の製造数量等の届出において、次の2つを満たす場合は化審法上の高分子化合物に該当します。 ①1種類以上の単量体単位の連鎖により生成する分子の集合から構成され、3連鎖以上の分子の合計重量が全体の50%以上を占め、かつ同一分子量の分子の合計重量が全体の50%未満、②数平均分子量が1,000以上。 また、低懸念ポリマーにおける事前確認の対象となる高分子化合物についても同じ基準です。

[2-23.]試験研究や試薬の用途の場合、新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出は必要でしょうか。

<新規化学物質の場合>

新規化学物質の用途が「試験研究用」や「試薬」であれば、新規化学物質の届出は不要となります。

<一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の場合>

一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質又は第二種特定化学物質の用途が「試験研究用」であれば一般化学物質等の製造数量等の届出は不要となります。「試薬」については届出が必要です。ただし、その試薬が試験研究のために製造・輸入されるものであれば届出が不要となります。

試験研究の詳細は「運用通知」の「2-3 試験研究の範囲について」をご参照ください。

また、「試薬」とは、化学分析、実験、試験研究、検査等に用いることを指します。試薬かどうかの判断は、原則として製造形態、荷姿等によって行います。詳細は「運用通知」の「2-4 試薬の範囲について」をご参照ください。

<第一種特定化学物質の場合>

第一種特定化学物質の用途が「試験研究用」であれば、第一種特定化学物質の製造・輸入の許可は不要となります。ただし、「試薬」については事前に許可を受ける必要があります。

なお、第一種特定化学物質の「試験研究用」とは、学校、研究所、試験所、検査機関における試験、実験、研究、開発、検査等のために用いることに加え、実験室規模で使用される量であるものと規定されています。詳細は「運用通知」3-7「第一種特定化学物質の試験研究用の範囲について」をご参照ください。

運用通知

[2-24.]化審法における「試薬」の定義を教えてください。

化審法における「試薬」とは、化学的方法による物質の検出若しくは定量、物質の合成の実験又は物質の物理的特性の測定のために使用される化学物質であり、試薬かどうかの判断は、原則として製造形態、荷姿等によって行います。この場合、試薬の表示が付されていても工業薬品、工業用原材料の用に供するためのようなものは、化審法における「試薬」には該当しません。

運用通知[2-25.]病院で用いる検査試薬は、化審法における「試薬」に該当するのでしょうか。

病院で用いる検査試薬は、化審法における「試薬」に該当します。

運用通知[2-26.]中間物(中間体、他の化学物質の原料)として利用される化学物質は化審法においてどのように取り扱われるのでしょうか。

新規化学物質の製造・輸入については原則化審法第3条第1項に規定する届出を行う必要があります。中間物として利用される新規化学物質の製造についても同様に新規化学物質の届出が必要となりますが、「運用通知」2-2で規定される「自社内中間物」に該当する場合、当該中間物の製造は「新規化学物質の製造」に該当しないと判断され、届出は不要となります。また、「自社内中間物」に該当しない場合においても、化審法第3条第1項第4号で規定される「予定される取扱いの方法等からみてその新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないもの」とする確認(中間物等に係る事前確認制度)を受けた場合には、新規化学物質の届出は不要となります。 また、一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質及び第二種特定化学物質等(以下、「一般化学物質等」という)を製造する場合、原則一般化学物質等の製造数量等の届出を行う必要がありますが、他の化学物質の中間物として自社内で消費(自家消費)される場合には当該中間物の製造を化学物質の製造に該当しないものとし、届出が不要となる場合があります。届出が不要となるケースについては、「運用通知」3-6(2)及び(3)をご確認ください。

運用通知[2-27.]既存化学物質名簿における、第八改正日本薬局方名簿に収載されている化学物質は既存化学物質として取り扱うとありますが、どのように確認できるのでしょうか。

第八改正日本薬局方に収載されている化学物質については、昭和48年経済産業省告示第571号「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和48年法律第117号)第2条第1項に規定する化学物質であつて昭和46年4月厚生省告示第73号(薬事法第41条第1項の規定に基づき日本薬局方を定める等の件)」に収載されており、化審法において既存化学物質として扱っています。NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)で検索する場合は、既存化学物質リストの「情報カテゴリ」で「第八改正日本薬局方」を選択すると一覧で確認できます(※)。また、お取り扱いの化学物質をCAS登録番号等から検索し、化審法の情報の「類別」欄に「第八改正日本薬局方」と表示されていれば、既存化学物質として扱います。

(※)NITE-CHRIPには第八改正日本薬局方の全てが掲載されているわけではありません。

[2-28.]既存化学物質名簿に記載の包括名称について、どのように解釈すればよいのでしょうか。 また、同様に公示された新規化学物質の包括名称について、どのように解釈すればよいのでしょうか。

既存化学物質の名称が包括的な場合、原則として、その名称の範囲に含まれる個々の化合物は当該既存化学物質に含まれると解釈します。例えば、化審法の官報整理番号が(2)-10(公示名称:アルカン(C=10~29))の物質の場合、炭素数がこの範囲に含まれる個々の飽和炭化水素はすべて(2)-10に該当します。また、新規化学物質についても同様です。

[2-29.]主成分Aに1%以上の副生物Bを含有する混合物について平成16年以前に届出を行っているが、当時の運用通知では副生物等の定義が明確でなかったことから主成分Aのみの名称で届出を行っており名称公示されています。 届出時に提出した試験情報はすべて副生物Bを1%以上含有する混合物についてのもののため、当該混合物を公示物質として取り扱うことはできるのでしょうか。

平成16年以前に届出があった物質で、主成分のみの名称で届出を行ったことを理由に1%以上の副生物等が公示名称で読めないものがあれば経済産業省化学物質安全室までお問合せメールフォームからご相談下さい。 届出時に提出された試験データ等の情報が当該副生物を含有した物質に基づくものであることが確認出来た場合には、当該副生物を含有した物質は当該公示物質と同一の物質であるものと取り扱うこととします。

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

[2-30.]先の問[2-29.]の方法によって副生物等を含む物質が公示物質と同一であると確認できた物質はどのようなものがあるのでしょうか。

既に確認できているものは次の表に示すとおりです。

公示物質と同一の物質であると取り扱うことにする化学物質について(PDF形式:116KB)[2-31.]「運用通知」における「分子間化合物」「包接化合物」「複塩」「固溶体」とは、どのように定義されているのでしょうか。具体例を挙げて、説明してください。

共立出版の『化学大辞典』によれば、以下のように定義されています。

----------------

「分子化合物」

単独で安定に存在することのできる化合物A、Bの分子が直接に結合してできる化合物であって、AとBとの結合が古典的な構造論では説明できないようなものをいう。

A・BあるいはA・nBのような組成を持ち、AとBとが同一化合物の場合もある。

A、B両成分の間の結合は比較的ゆるやかであって、簡単な操作によって容易にもとの両成分に解離する。

「包接化合物」

原子または分子の連なりによる三次元骨組構造と、それによってできている格子内の適当な大きさのあきま(原子または分子、あるいはそれらの集団がはいりうる)にある原子または分子とが一定の組成比をなして特定の結晶構造を形成している物質。

「複塩」

高次化合物の塩のうち錯塩ではないもの、すなわち錯体を含まない塩を複塩という。

「固溶体」

ある一つの結晶相の格子点にある原子が全く不規則に別種の原子と置換するか、あるいは格子間ゲキに別種原子が統計的に分布されるようにはいり込んだ相。

すなわち、ある結晶相に他物質が溶け込んだとみなされる混合相を固溶体という。

----------------

「運用通知」においても上記の定義を参考としています。

具体的には、「分子間化合物」は「分子化合物」の定義を参考とし、水和、溶媒和は「分子間化合物」に含まれるものとして判断しております。 「複塩」は上記に加え、2種類以上の塩が結合した形式で表すことができる化合物のうち、それぞれの成分イオンがそのまま存在するものを定義しています。

[2-32.]一般化学物質、第4条の判定を受けた化学物質、低生産量新規化学物質、少量新規化学物質、低懸念高分子化合物、中間物等の確認を受けた化学物質の水和物は新規化学物質に該当するのでしょうか。

水和物を構成している個々の化学物質が全て、以下の1~3に該当する場合には、当該水和物は新規化学物質として取り扱わないものとしております。

1.第2条第6項各号に規定する化学物質(第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、優先評価化学物質、一般化学物質)

2.少量新規化学物質、低生産量新規化学物質、低懸念高分子化合物の確認を受けた化学物質(当該確認を受けた者がその確認を受けたところに従って製造又は輸入する場合に限る。)

3.第4条第1項、第2項(第7条第2項において準用する場合も含む)、第5条第8項に規定する判定通知を受けた化学物質(公示前の通常新規化学物質の判定通知を受けた化学物質)(当該判定通知を受けた者が製造又は輸入する場合に限る。)

一方で、水和物を構成している個々の化学物質が中間物等の確認を受けた化学物質に該当する場合には、当該水和物は新規化学物質として取り扱います。

化審法[2-33.]ポリマーの全てのモノマーの構成が既存化学物質であれば、ポリマーも既存化学物質として取り扱われるのでしょうか。

モノマーA、B、Cからなるコポリマーであって、それぞれのモノマーが既存化学物質であっても、生成されたA・B・Cコポリマーは既存化学物質の扱いとはなりません。 例えば、ブタジエンモノマーと塩化ビニルモノマーが既存化学物質であっても、それらが重合したポリマーは性質も異なるので、従来からポリマーは違う物質として扱われています。

[2-34.]製品として使用されたもの(ポリマー)(A)から、ケミカルリサイクルによりモノマー(B)を得て、改めてポリマー化(C)することでリサイクルしたいと考えています。ここで、ケミカルリサイクルの過程は、化学反応を伴うため、生成したモノマー(B)やそのモノマーを原料とする再生ポリマー(C)は化審法の届出の対象になると認識していますが、ポリマー(A)からモノマー(B)にする過程において、その生成物の組成は一様でない可能性があります。また、ケミカルリサイクルの工程で複数の事業者が関わる場合、それぞれの工程で製造した化合物の組成を把握するのは難しい状況です。このようにポリマー(A)からケミカルリサイクルを行う場合、どのように製造輸入数量の届出等を行えばよいでしょうか。

まず、ケミカルリサイクルにより得たモノマー(B)あるいはそのモノマーを原料とする再生ポリマー(C)が化審法番号を持つ化合物である場合は、一般化学物質等の製造輸入数量の届出を行ってください。また、化審法の新規化学物質に該当する場合は、事前に新規化学物質の届出を行う必要があります。

なお、ケミカルリサイクルにより得たモノマー(B)について、同一事業所内において、又は自己の所有する施設を用いて、その全量を別の化合物に変化させる場合、新規化学物質の届出及び、一般化学物質又は優先評価化学物質の製造数量等の届出は必要ありません。

(参考)運用通知2-2及び3-6

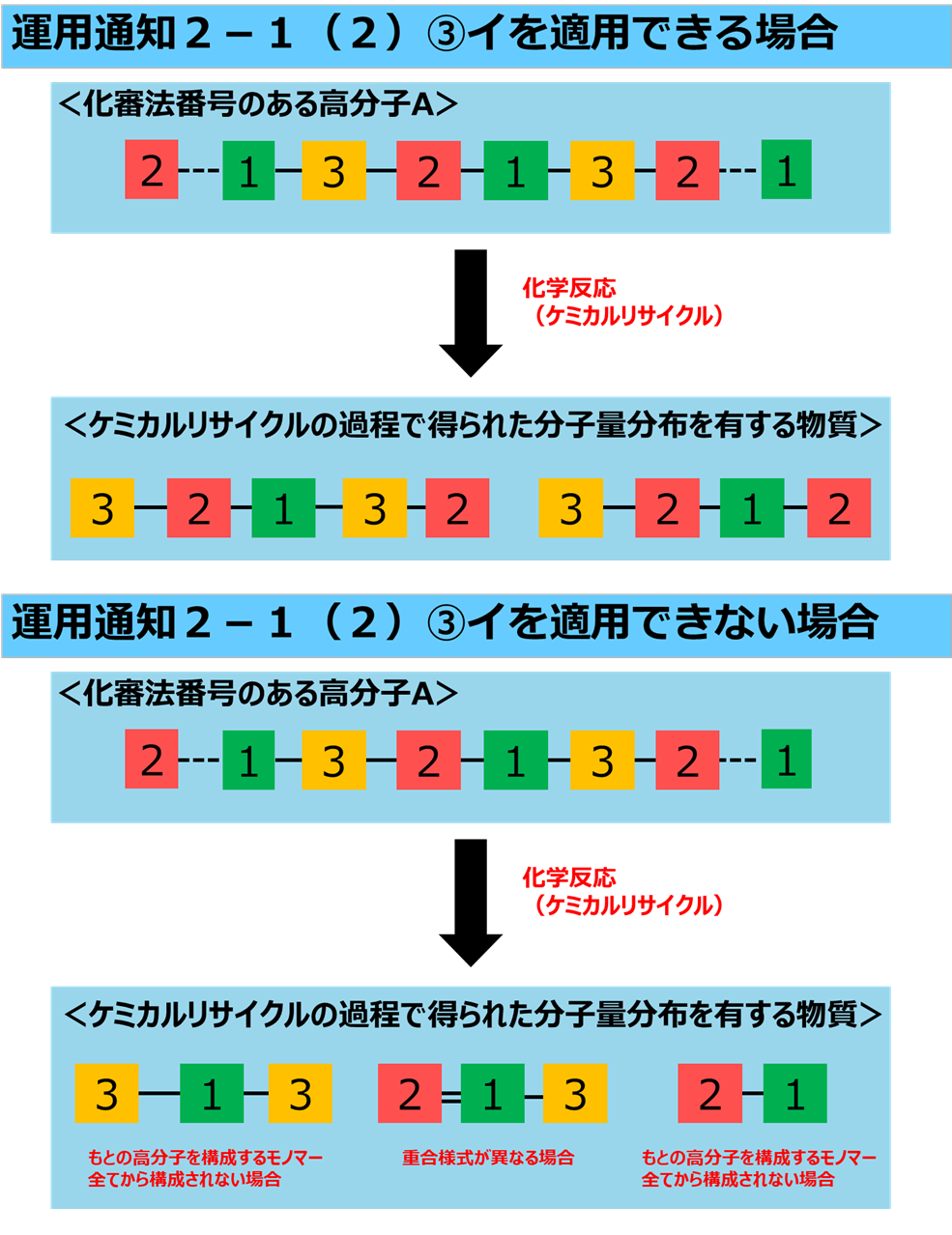

また、原料ポリマーである化審法番号を持つ有機高分子化合物(A)からモノマー(B)にする過程において得られる化合物が、分子量分布を有する場合であって、それぞれの成分がもとの有機高分子化合物(A)を構成するモノマー全てから成りかつ重合様式が同じである場合は、原料ポリマーである有機高分子化合物(A)と同等のものと見なします。

一方で、ケミカルリサイクルにより得られる化合物が、分子量分布を有する場合であっても、もとの有機高分子化合物(A)を構成するモノマー全てから構成されない場合や、もとの有機高分子化合物(A)を構成する全てのモノマーから成る場合であってもその重合様式が変わる場合は、ケミカルリサイクルする前の有機高分子化合物(A)と同等とは見なせないため、それぞれの組成について調べる必要があります。

(参考)運用通知2-1(2)③イ

[2-35.]既存化学物質である単量体から構成される無機化合物の重合体は既存化学物質に該当するのでしょうか。

「運用通知」2-1(2)①ニにおいて、「無機高分子化合物については、それを構成している単量体が既存化学物質等である場合、当該化合物を新規化学物質としては取り扱わないものとする」としています。 また、無機化合物については、二量体、三量体についても上記の規定に該当するとして、その単量体が既存化学物質等である場合は新規化学物質の届出は必要ありません。

運用通知[2-36.]「運用通知」2-1(2)③ハ において、「ブロック重合物を構成する単位重合物(分子量分布を有するものに限る。)がすべて既存化学物質等である場合」とありますが、分子量分布とはどの範囲のものを指すのでしょうか。

ブロック重合においては、その構成成分となるブロック部分のポリマーは単一の分子量(繰り返し数)となることはなく、分子量分布を有することになると考えられます。また、ブロック重合の重合方法、重合条件により、重合度分布は異なりますので、その分布の範囲についての定義はありません。 例えば、ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテルのように、ポリオキシエチレンが繰り返し単位を持ち、かつ、分子量分布を持っていたとしても、ノニルフェニル部分は繰り返し単位を持たないため、ブロック重合物と認められていません。

詳細は、経済産業省化学物質安全室又はNITE安全審査課に確認してください。

[2-37.]無機高分子化合物について、化審法では大きさや結晶形などによる区別は行わないのでしょうか。ポリリン酸、酸化チタン、シリカなどを例にして説明してください。

ポリリン酸、酸化チタン、シリカ等の、公示名称に重合度などの範囲に関する制限がないものについては、重合度や大きさ、結晶形により区別していません。

[2-38.]無機高分子化合物と、有機高分子化合物は、化審法上の取扱いが区別されていますが、有機と無機の繰り返し単位を同時に持つ高分子化合物はどのように取り扱われるのでしょうか。

原則、有機高分子化合物としての取扱いとなります。

[2-39.]

公開までしばらくお待ちください。

[2-40.]既存化学物質名簿における、第6類及び第7類の一般事項の取り扱いについて、詳しく教えてください。 モノマー比率が記載されていない既存化学物質((6)類、(7)類)の場合、モノマー比率は問われないのでしょうか。

一般事項については、昭和48年12月24日付けの官報号外第151号、昭和49年3月25日付けの官報号外第16号及び昭和49年5月14日付けの官報第14209号に掲載されています。また、その内容はNITE(製品評価技術基盤機構)ウェブサイトのFAQ(よくあるご質問(化審法))で参照することができます。

モノマー比率が記載されていない既存化学物質((6)類、(7)類)の場合、モノマーの比率は問われていません。ただし、公示名称に但し書きが付されている場合には、その但し書きに適応したモノマー構成が求められます。

[2-41.]取り扱っている化学物質が、既存化学物質名簿に収載されている化学物質に該当しているかの判断が出来ないのですが、どうしたらよいのでしょうか。

取り扱っている化学物質について化審法の官報整理番号が正しいか判断が出来ない場合は、NITE安全審査課化学物質名称室又は経済産業省化学物質安全室までお問合せメールフォームからご相談ください。

相談の際には以下の情報が必要ですのでお知らせください。

・該当すると検討している化審法の官報整理番号

・取り扱っている化学物質の名称及び構造式等

・該当しているかどうかの判断ができないポイント(不明点)

※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

[2-42.]既存化学物質等である有機高分子化合物の構造に重量割合が1%未満の開始剤又は連鎖移動剤が含まれる場合、その化合物は新規化学物質の届出は必要でしょうか。

「運用通知」2-1(2)③ロにおいて、「開始剤又は連鎖移動剤を構造に含む有機高分子化合物であって、開始剤又は連鎖移動剤の重量割合が1%未満(開始剤もしくは連鎖移動剤が複数ある場合、各々の重量割合が1%未満)の化合物については、それらが名称に含まれていない別の有機高分子化合物が既存化学物質等である場合は、その既存化学物質等と同じものとして取り扱う」こととされています。したがって、新規化学物質の届出は必要ありません。

なお、高分子化合物における開始剤及び連鎖移動剤の重量割合が2%未満の場合であり、開始剤及び連鎖移動剤が既存化学物質等に該当し、「運用通知」2-1(2)③ホ、ヘ又はトのそれぞれの条件に当てはまる場合には、開始剤及び連鎖移動剤を含む当該高分子化合物は新規化学物質の届出は必要ありません。ただし、一般化学物質等の製造数量等の届出は必要です。それぞれの条件については、「運用通知」をご確認ください。

[2-43.]一つの官報公示名称が他の公示名称に含まれる場合がありますが、どのような名称を使うとよいのでしょうか。

例 (6)-476 アクリロニトリル・アクリル酸アルキル共重合物

(6)-477 アクリロニトリル・アクリル酸メチル共重合物

また、全く同じ官報公示名称の化学物質について、二つの化審法の官報整理番号が存在する場合がありますが、どのような番号を使うとよいのでしょうか。

例 (6)-155 スチレン・ジビニルベンゼン共重合物

(6)-167 スチレン・ジビニルベンゼン共重合物

一つの官報公示名称が他の公示名称に含まれる場合は、該当する物質であれば、どちらの名称を使っても構いません。 しかし、構造がより特定できる化審法の官報整理番号並びに名称を使用することが推奨されています。 また、全く同じ官報公示名称の化学物質について、二つの化審法の官報整理番号が存在する場合はどちらの化審法の官報整理番号を使っても差し支えありません。

[2-44.]既存化学物質名簿において、例えば「トリアルキル(C=8~24)リン酸エステル」などのように炭素数の範囲が記載されている場合、炭素数が示すのは、1つのアルキル基の炭素数でしょうか、それとも3つのアルキル基の合計の炭素数でしょうか。

双方の場合について認める事としています。ただし、その名称から「合計のアルキル基の炭素数」を適用することが適当ではないと判断される場合がありますので、個別に経済産業省化学物質安全室又はNITE 安全審査課に確認してください。

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

[2-45.]既存化学物質((6)類、(7)類)において、「化審法の官報整理番号(6)-1186 アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキル(C=2~8)・アクリル酸ヒドロキシエチル・メタクリル酸アルキル(C=1~12)共重合物」のように、炭素数の範囲に幅がある複数のモノマーから構成されるポリマーである場合、範囲内のいかなる組み合わせも既存化学物質として判断してよいのでしょうか。

炭素数が記載されている範囲内の組み合わせであれば、既存化学物質とされています。ただし、「化審法の官報整理番号(6)-1186 アクリロニトリル・アクリル酸・アクリル酸アルキル(C=2~8)・アクリル酸ヒドロキシエチル・メタクリル酸アルキル(C=1~12)共重合物」の場合のモノマーは5種類であり、この全てを含有するものは既存化学物質と判断されますが、この5種類中1種類でもモノマーを欠くものは、既存化学物質とは判断されません。

[2-46.]「成分A、B、Cからなる反応生成物」が既存化学物質等である場合、成分Cを成分Dに変えても、成分Cを用いて製造された物質と同一物質である場合、「成分A、B、Dからなる反応生成物」も既存化学物質として取り扱われるのでしょうか。 例えば、「エチレングリコールとフタル酸の重縮合物」については、エチレングリコールと無水フタル酸の重縮合物」でも同一物質が生成します。このように原料反応物は異なりますが、同一物質(既存化学物質等)として取り扱ってよいのでしょうか。

既存化学物質又は新規公示物質が(重)縮合物、脱アルコール物、脱塩酸物等の名称により登録等されている場合であって、原料反応物の化学構造が明確であり、また、反応生成物の化学構造も明確に予想できる場合には、原料反応物が異なっていても反応生成物と同一の化学構造を持つものが生成される場合には、同一物質(既存化学物質等)として取り扱うものとしています。 ただし、同一の物質が生成されていることについて、化学分析データ等による確認が行われていることが必要な場合があります。

[2-47.]「化審法の官報整理番号(2)-186 テトラアルキル(C1~7)アンモニウム塩」や「化審法の官報整理番号(9)-1559 L-アルギニン-L-グルタミン酸塩」などのように、官報公示名称としてカチオン部分ないしアニオン部分のみが示されている塩がありますが、対イオン部分はどのような構造でも、当該公示物質として扱われますか。

官報公示名称として対イオンの一方のみを特定している塩については、特定されていない対イオンが既存化学物質等の構成部分である場合に当該公示物質に該当するとして運用しています。

化学物質の輸入通関手続

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[3-01.]化学物質を輸入する場合、化審法上、通関時にはどういう情報を輸入申告書又はインボイスに記入する必要があるのでしょうか。 また、不純物についても記入が必要でしょうか。

記入の際には、含有率も併せて示す必要があるのでしょうか。

化審法上では、第一種特定化学物質等規制対象物質や新規化学物質を輸入する際には、事前に必要な手続をとることを求めています。このため、関税法において、この手続を経ることなしに新規化学物質等が輸入されることがないよう担保することが求められており、経済産業省では、具体的な確認手段として不純物も含め各成分について通関時に化審法の官報整理番号等の記入を求めています。

化審法の官報整理番号を持たない物質については、たとえCAS登録番号等があったとしても、原則、化審法上は新規化学物質となり、輸入前の事前の審査等が必要になりますので、ご注意ください。

「(お知らせ)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」

なお、1重量%未満の不純物については事前の手続は不要ですが、第一種特定化学物質についてはたとえ1重量%未満の不純物であっても含有することは認められていません。また、意図的に添加されている物質については、不純物とはみなされず、1重量%未満であっても事前の手続が必要となりますのでご注意下さい。

それぞれの物質の含有率については、通関時の記入は不要ですが、輸入した化学物質については、年度毎に輸入量等の実績を国に報告していただく制度が別途あることから、輸入者の方はそれぞれの成分毎に含有率を把握しておく必要があります。

[3-02.]化学物質を輸入するときにどのような手続が必要なのでしょうか。

化審法の官報整理番号がある化学物質を輸入するときは、輸入申告書又はインボイスに化審法の官報整理番号等を記入して輸入申告してください。ただし、第一種特定化学物質の輸入は、試験研究用を除き原則禁止されています。また、第二種特定化学物質を輸入するときは、試験研究用を除き、毎年度事前に輸入予定数量を経済産業大臣に届け出てください。

化審法の官報整理番号がない化学物質を輸入するときは、原則、事前に化審法に基づく新規化学物質の届出等の手続を行う必要があります。

第二種特定化学物質の届出

新規化学物質の届出・申出

[3-03.]製品を輸入する際、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質、特定新規化学物質及び特定一般化学物質、新規化学物質を含有している場合、どのようなことに気をつけるとよいのでしょうか。

第一種特定化学物質を含む政令指定製品は、輸入が禁止されています。第二種特定化学物質を含む政令指定製品は、環境汚染を防止するための措置等についての表示が義務づけられており、毎年度事前の輸入予定数量の届出及び実績数量の届出が必要です。

詳細は政令をご参照ください。

なお、監視化学物質、優先評価化学物質、特定新規化学物質及び特定一般化学物質を含有している製品については、特段の規定はございません。

第一種特定化学物質を含む指定製品リスト

[3-04.]「(お知らせ)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」に記載されている化学物質の「通し番号」と「類別整理番号」とはどのような番号でしょうか。どのように調べられるのでしょうか。

通し番号とは官報に公示された際に付与された番号のことです。物質管理番号とも言います。

また、「類別整理番号」とは化審法の官報整理番号を意味し、官報に公示されたときに付与された番号で、1桁の類別番号と、4桁の通し番号から構成されています。

番号については、NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)等でご確認ください。

化審法データベース(J-CHECK)

[3-05.]輸入しようとする化学品が試験研究や試薬の用途の場合、通関手続はどのようにすればよいのでしょうか。

化審法対象の化学物質を輸入する場合(試験研究や試薬用途の場合を除く)、化審法の官報整理番号をインボイス又は輸入申告書に記載する必要があります。

試験研究用途の化学物質を輸入する際は用途確認のため、輸入通関時に試験研究用の用途確認書を提出する必要があります。

また、試薬として新規化学物質を輸入する場合も、輸入通関時に試薬用の用途確認書を提出する必要があります。

運用通知

[3-06.]確認を受けた低生産量新規化学物質又は少量新規化学物質を輸入する際、通関手続はどのようにすればよいのでしょうか。

「(お知らせ)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」に従って実施しております。

具体的には、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣の少量新規化学物質確認通知書の写し及び当該年度における製造・輸入に係る累積数量が当該確認通知書の写しに記載された製造・輸入数量以下である旨の様式第2による書面を輸入申告の際に提出することが必要です。

[3-07.]商社を経由して輸入した場合、新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出を行うのは、輸入した商社と、その商社から購入して使用した事業者のどちらでしょうか。

新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出は実際に製造及び輸入を行った事業者に届出の義務があります。したがって、輸入した商社に届出の義務があり、商社が輸入した化学物質を購入して使用した事業者には届出の義務はありません。

[3-08]化学物質を国外より国内に持ち込み、輸入通関手続を行わず、一時保税倉庫に保管して、国外や海外に移動させる場合、新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出は必要でしょうか。また、輸入通関を行わずに保税工場に搬入した後に別の化学物質に変化させたものを海外に輸出した場合も届出が必要でしょうか。

輸入通関手続を行わずに、外国から搬入した貨物を保税倉庫で一時保管した後、外国へ搬出する場合は輸入に該当しませんので新規化学物質の届出や一般化学物質等の製造数量等の届出は必要ありません。

また、保税工場で新規化学物質を製造し、国外へ移動する場合、新規化学物質の届出は不要ですが、保税工場で一般化学物質等を製造し、国外へ移動する場合、一般化学物質等の製造数量等の届出が必要となります。

なお、保税工場で新規化学物質を製造後、日本国内に輸入する場合には、新規化学物質の届出が必要になります。保税工場で一般化学物質等を製造後、日本国内に輸入する場合は、一般化学物質等の製造数量等の届出は必要になりますが、輸入についての届出は不要です。

[3-09.]ある化学品を輸入しようとしたところ、税関から化学物質安全室に化審法該当(化審法適用範囲)かどうか確認するよう指示されました。確認してほしいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

税関からの確認事項を明確にし、経済産業省産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室までお問合せください。

経済産業省産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

[3-10.]第一種特定化学物質を試験研究用途で輸入しようとしたところ、量が多いので化学物質安全室に確認するようにと指示されました。どうしたらよいのでしょうか。

第一種特定化学物質の試験研究用の輸入については、実験室規模で使用される量であるものとされています。確認が必要な場合は、経済産業省産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室までお問合せください。

経済産業省産業保安・安全グループ化学物質管理課化学物質安全室

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

※「お問い合わせ種別」は「化審法」を選択してください。

[3-11.]潤滑油を輸入したいのですが、化審法の官報整理番号が見つかりません。どうしたらよいのでしょうか。

- 潤滑油に含まれるそれぞれの化学物質に分けて化審法の官報整理番号をNITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)等で確認してください。潤滑油を構成するそれぞれの化学物質に該当する化審法の官報整理番号があれば、その潤滑油は新規化学物質にはあたりません。また、潤滑油に限らず、化学製品は主たる成分(潤滑油ではベースオイル(基油))の他に、その性質を効果的に発揮させるための添加剤が加えられていることがあります。これらの化審法の官報整理番号を確認してください。

- 潤滑油の主たる成分であるベースオイル又は基油については、製法に基づき検索してみてはいかがでしょうか。ベースオイル又は基油には石油の潤滑油留分を精製したものが使用されていることがあります。潤滑油、ガソリンやナフサなど石油を精製して得られるものは次のように製法(精製方法)に基づいた名称が付けられていることがあります。必要であれば、公示名称に指定されている製法に該当する精製工程により得られているのか製造者にお問い合わせください。

公示名称例

9-1692:石油留分又は残油の水素化精製又は分解により得られる潤滑油基油

9-1694:石油留分の水素化精製,改質又はスイートニングにより得られるガソリン

[3-12.]染料を輸入したいのですが、化審法の官報整理番号が見つかりません。どうしたらよいのでしょうか。

染料の成分には、既存化学物質名簿にカラーインデックス(※)で公示されているものもあります。NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)等でカラーインデックスを調べてみてください。 カラーインデックス名で化審法の官報整理番号が見つからなかった場合は、構造に基づく名称でお調べください。

(※)カラーインデックス(Colour Index International)は、The Society of Dyers and Colourists,(SDC)とThe American Association of Textile Chemists and Colorists,(AATCC)が共同で運営している色素や着色剤(顔料・染料)などのデータベースです。カラーインデックス名(Colour Index Generic Names)とカラーインデックス番号(Colour Index Constitution Numbers)が与えられ、それらの商品名などが掲載されています。

NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)[3-13.]輸入する混合物の成分構成の情報について輸出者から開示がなされない場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

化審法に係る化学物質の輸入通関手続等については、経済産業省化学物質管理課通知により、輸入者は通関時にその混合物中に新規化学物質が含まれていないことを担保するため、化審法対象の化学物質について、化審法の官報整理番号を輸入申告書又はインボイスに記載することが求められています。

「(お知らせ)化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に係る化学物質の輸入通関手続等について」一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出

第一種特定化学物質

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[4-01.]第一種特定化学物質の取扱事業者には、どのような義務が課されるのでしょうか。

-

第一種特定化学物質の製造者は、化審法第17条に基づき、事前に製造許可を受けなければなりません。さらに、許可を得た製造者は、化審法第28条第1項に基づき、許可を受けた第一種特定化学物質の製造設備に係る技術上の基準に従うことが求められています。

第一種特定化学物質の輸入者については、化審法第22条に基づき、事前に輸入の許可を受けなければなりません。

第一種特定化学物質の使用者については、化審法第26条に基づき、事前に届出を行わなければなりません。

第一種特定化学物質の取扱事業者については、 化審法第28条第2項に基づき、取扱いに係る技術上の基準に従うことが求められています。さらに、第一種特定化学物質を譲渡、提供するときは 化審法第29条第2項に基づき、容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を表示することとなっています。

なお、第一種特定化学物質取扱事業者とは、第一種特定化学物質の製造者、使用者、運搬業者、貯蔵業者等、社会通念上、その行為が第一種特定化学物質に係る事業とみなされる行為を行う者をいいます。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

[4-02.]第一種特定化学物質の指定等にともない、それが含有されている製品にはどのような義務が課されるのでしょうか。

-

化審法24条に基づき政令で指定された製品は輸入禁止となります。

化審法28条に基づき政令で指定された製品は、取り扱いに際して、別途省令で定める技術上の指針に従う義務がかかります。

化審法第24条

化審法第28条

[4-03.]第一種特定化学物質の指定に伴う回収措置命令はどのような場合に出されるのでしょうか。

-

第一種特定化学物質の指定に際し、当該第一種特定化学物質による環境の汚染の進行を防止するために、特に必要があると認められる場合については、その化学物質の製造又は輸入、及び、当該化学物質を使用した製品の製造又は輸入を行う者に対し、当該化学物質又は当該製品の回収を図ることなどの措置を命じることがあります。

化審法第34条

[4-04.]第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入が禁止される製品とはどのような製品でしょうか。どのように調べることができるのでしょうか。

-

第一種特定化学物質が使用されている製品が輸入されることにより、その製品の消費や廃棄を通じて環境汚染が生じることが想定されるものについては、化審法第24条に基づき政令で定め、輸入を禁止しています。

輸入禁止製品のリストは経済産業省ウェブサイトに掲載されている下記のリストをご参照ください。

第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品

[4-05.]化審法第24条に基づき政令で指定されている製品を輸入する場合は、どのような対応が必要でしょうか。また、関税定率法別表(関税率表)の区分は公開されているのでしょうか。

-

化審法第24条に基づき政令で指定されている製品を輸入する場合は、当該製品に第一種特定化学物質が使用されていれば、輸入することができませんので、第一種特定化学物質が使用されていないことを確認して輸入する必要があります。

また、関税定率法別表(関税率表)の区分は経済産業省ウェブサイトに掲載されている下記のお知らせをご参照ください。

化審法に係る化学物質の輸入通関手続等について

[4-06.]第一種特定化学物質等取扱事業者に対する基準適合義務とはどのような義務でしょうか。どのように確認することができるのでしょうか。

-

第一種特定化学物質又は政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの(第一種特定化学物質等)を取り扱う事業者(第一種特定化学物質等取扱事業者)は、第一種特定化学物質等の保管方法や、保管容器及び保管場所の表示、移替え、容器等の点検及び漏出した際の措置などを、省令で定める技術上の基準に従って行う必要があります。

なお、技術上の基準については、経済産業省ウェブサイトをご参照ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令

[4-07.]第一種特定化学物質等取扱事業者に対する表示義務とはどのような義務でしょうか。どのように確認することができるのでしょうか。

- 化審法第29条第2項より、第一種特定化学物質等を他の事業者に譲渡又は提供する場合には、第一種特定化学物質等の容器、包装又は送り状に第一種特定化学物質が使用されている製品であることや、含有率、注意事項、表示をする者の氏名及び住所等を表示しなければなりません。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する製品でPFOS又はその塩、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩、ペルフルオロオクタン酸関連物質又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項

[4-08.]第一種特定化学物質の使用が認められることはあるのでしょうか。

- 化審法第25条により、第一種特定化学物質の使用について他の物による代替が困難であって、環境汚染のおそれがない場合に限って、例外的にその使用を容認する場合があります。

[4-09.]BAT報告とはどのような制度でしょうか。

-

BAT報告とは、第一種特定化学物質が他の化学物質に不純物として微量含有してしまう場合において、運用通知3-4「不純物として含まれる第一種特定化学物質に該当する化学物質の取り扱い」に基づいていることを明らかにするための報告です。当該不純物による環境の汚染を通じた人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがなく、その含有割合を工業技術的・経済的に可能なレベルまで低減することを報告していただきます。

なお、3省(厚生労働省、経済産業省、環境省)にBAT報告を行うまでは、当該不純物は第一種特定化学物質として扱いますので、当該不純物を含有する他の化学物質の製造・輸入を行えるのは、BAT報告の正本を3省に提出した後となります

第一種特定化学物質規制に関する情報(不純物関係)

[4-10.]BAT報告の手続の流れについて教えてください。

化学物質に不純物として第一種特定化学物質が含有していることが確認された場合、その第一種特定化学物質の低減方策等に関する報告(BAT報告)を3省(厚生労働省、経済産業省、環境省)にしていただく必要があります。

その際、不純物である第一種特定化学物質に関する自主管理上限値を設定していただき、事業者は自主管理上限値以下で第一種特定化学物質の含有量の管理をしていただくことになります。なお、基準値が定められている第一種特定化学物質については、その不純物の含有割合が基準値以下の場合、自主管理上限値の設定は必要ありませんが、引き続き低減に努めていただくことが求められます。

BAT報告していただく場合は、その低減方策、自主管理上限値等について、3省で事前確認しますので、経済産業省ウェブサイトに掲載されているフォーマットに基づきBAT報告案を作成いただき経済産業省にご送付ください。BAT報告いただく情報は、不純物として含まれる第一種特定化学物質等により異なりますので、「第一種特定化学物質規制に関する情報(不純物関係)」をご確認いただき、定められた様式・フォーマットにしたがって報告書案の作成をお願いいたします。

なお、BAT報告の正本を3省に提出するまでは、当該不純物は第一種特定化学物質として扱いますのでご留意ください。

[4-11.]混合物中の第一種特定化学物質について、第一種特定化学物質の規定は含有割合が何%から適用されるのでしょうか。

第一種特定化学物質については含有率による適用除外はありません。分析等により第一種特定化学物質が含有することが確認されましたら、微量であっても第一種特定化学物質としての規制が適用されます。

なお、化学物質中に不純物として微量含まれる第一種特定化学物質については、BAT報告をしていただくことで化審法の第一種特定化学物質として取り扱わないこととしています。

第一種特定化学物質規制に関する情報(不純物関係)

[4-12.]BAT報告済みの化学物質を原料として新たな化学物質を製造する際も、改めてBAT報告が必要になるのでしょうか。

BAT報告済みの化学物質を原料として新たな化学物質を製造する際、不純物として含まれる第一種特定化学物質が当該原料由来であれば、改めてBAT報告をしていただく必要はありません。

このことから、BAT報告した事業者は、分析結果に基づいて不純物として含まれる第一種特定化学物質の含有値を SDS に記載するなど、当該原料の使用者及び川下ユーザーに対し適切な形で情報伝達を行うことが重要です。

[4-13.]BAT報告における様式はあるのでしょうか。

BAT報告様式等については、経済産業省ウェブサイトに掲載されている「第一種特定化学物質規制に関する情報(不純物関係)」をご参照いただき、定められた様式・フォーマットに従ってBAT報告をお願いします。

第一種特定化学物質規制に関する情報(不純物関係)

[4-14.]過去の「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」(平成31年3月29日)に基づいてBAT報告をしました。最新の「不純物として含まれる第一種特定化学物質に該当する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」(令和7年10月6日)が出たので、あらためてBAT報告をする必要があるのでしょうか。

既に提出している自主管理上限値や低減方策等に変更がなければ、再提出の必要はありません。引き続き、製造・輸入する化学物質中の第一種特定化学物質の含有量が自ら設定した自主管理上限値を超えていないことを確認するなど、3省に提出したBAT報告に従った管理を行ってください。

[4-15.]製造・輸入している製品中に微量の第一種特定化学物質が含有していることが判明しました。どのような手続きが必要でしょうか。

輸入している製品が化審法第24条に基づく政令指定製品である場合、第一種特定化学物質が使用されていれば、輸入することができません。ただし、政令指定製品であっても非意図的に第一種特定化学物質が製品中に微量に含まれている場合は、化審法第24条第1項の“第一種特定化学物質が使用されているもの”には該当しません。

製造・輸入している製品が、政令で定められた製品に該当しないものであり、化審法運用通知1-(4)に定義される「製品」に該当する場合は、化審法の規制の対象外となります。化審法運用通知1-(4)に定義される「製品」に該当しない場合は、化審法対象の化学物質となりますので、BAT報告が必要となります。

第一種特定化学物質規制に関する情報(不純物関係)

[4-16.]BAT報告をしていた、不純物として第一種特定化学物質を微量に含む化学物質の製造・輸入を終了することとなりました。その場合、BAT報告については取り下げる必要はありますでしょうか。

BAT報告をしていた、不純物として第一種特定化学物質を微量に含む化学物質の製造・輸入を終了した場合、BAT報告を取り下げる旨を3省に報告をお願いいたします。詳細については、経済産業省にお問合せください。

[4-17.]不純物として第一種特定化学物質が含まれている化学物質を使用することは可能でしょうか。

化学物質中に不純物として微量に含まれる第一種特定化学物質が有する機能の発揮を求めていなければ、当該化学物質を使用することは可能です。

[4-18.]今後、PCBが不純物として含まれる有機顔料を新たに製造又は輸入する場合、事前にBAT報告書を作成する必要があるのでしょうか。

これまでに提出したBAT報告書に記載されていない有機顔料を製造又は輸入する場合は、製造又は輸入前に、BAT報告書を作成の上、3省に提出してください。

第一種特定化学物質規制に関する情報(不純物関係)

[4-19.]使用済プラスチックを原料の一部として作られたプラスチック再生材中に第一種特定化学物質が微量に含まれる場合、当該プラスチック再生材を輸入することはできないのでしょうか。

プラスチック再生材の取扱いについて

[4-20.]「副生第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」(平成31年3月29日)に基づきHCB及びPCBのBAT報告をし、これまで定期的な報告をしていましたが、今後も定期的な報告を続ける必要があるのでしょうか。

「不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」(令和7年10月6日)に示した基準値以下であるものについては、定期報告を不要とします。

[4-21.]「不純物として第一種特定化学物質を含有する化学物質の取扱いについて(お知らせ)」(令和7年10月6日)に基準値がある第一種特定化学物質以外に基準値を追加することはあるのでしょうか。

今後、検討していきます。

[4-22.]BAT報告した化学物質に関して、使用者及びその川下ユーザーへの情報提供をする際には、不純物として含まれる第一種特定化学物質の含有値をSDSに記載しなければいけないのでしょうか。

情報提供の手段はSDSに限定していませんので、使用者及びその川下ユーザーに適切な情報提供を行ってください。

[4-23.]BAT報告をしたことで化審法の第一種特定化学物質として取り扱わないこととなった微量に含まれる不純物は、含有していないと判断してよいでしょうか。

BAT報告をすることで、化審法上の第一種特定化学物質として取り扱わないことにはなりますが、当該不純物が含有していないと見なされるわけではありません。

第二種特定化学物質

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[5-01.]第二種特定化学物質とはどのような物質か教えてください。

第二種特定化学物質とは、当該化学物質又は当該化学物質が自然的作用による化学的変化により生成する化学物質が、継続的に摂取される場合に、人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがある特性を有しており、その有する性状及びその製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれのあると認められた化学物質として政令で定めるものを指します。

[5-02.]現在、第二種特定化学物質として指定されている物質にはどのような物質がありますか。

[5-03.]第二種特定化学物質に指定された場合、どのような義務が生じますか。

第二種特定化学物質に指定されると、以下の2つの義務が生じます。

1.第二種特定化学物質の製造者・輸入者又は政令指定製品の輸入者に対する、事前の予定数量、事後の実績数量の届出の義務(化審法第35条)。

・第二種特定化学物質を1年度に1kg以上製造または輸入する事業者、及び政令第8条で定める第二種特定化学物質使用製品に含有する第二種特定化学物質の数量として1年度に1kg以上輸入する事業者は、その1ヶ月前までに第二種特定化学物質の予定数量の届出が必要です。

・上記の届出事項に変更があったときは、変更届出が必要です。

・また、翌年度に前年度の実績数量の届出が必要です。

・国は、第二種特定化学物質及び政令指定製品について、必要に応じて、予定数量の変更を命ずることができます。

2.第二種特定化学物質等取扱事業者※に対する、技術上の指針の遵守(化審法第36条)及び表示の義務(化審法第37条)。(第二種特定化学物質及び1.の輸入数量等を届け出なければならない製品とは別に政令第9条で指定された製品が対象)

・技術上の指針及び表示の具体的な内容については告示にて公表されます。

※ 第二種特定化学物質等取扱事業者

a. 第二種特定化学物質の製造の事業を営む者

b. 業として第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(第二種特定化学物質等)を使

用する者

c. その他の業として第二種特定化学物質等を取り扱う者

第二種特定化学物質の届出

[5-04.]第二種特定化学物質の規定は含有割合が何%から適用されるのでしょうか。

他の化学物質に不純物として含まれる第二種特定化学物質については、その含有割合が1重量%未満の場合は、当該物質について第二種特定化学物質に関する規定は適用されません。(運用通知3-5)。

なお、化審法において「不純物」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより化合物を得る際の、目的とする成分以外の未反応原料、反応触媒、指示薬、副生成物(意図した反応とは異なる反応により生成したもの)等をいいます。

[5-05.]技術上の指針が公表されている第二種特定化学物質含有製品にはどのようなものがありますか。

化審法施行令第9条において、第二種特定化学物質ごとに、技術上の指針及び表示義務を満たす必要のある製品を規定しています。具体的には、経済産業省ウェブサイトに掲載している下記のリストをご参照ください。

[5-06.]第二種特定化学物質等に係る技術上の指針に関する告示はどのようなものですか。

現在第二種特定化学物質に指定されている物質等の技術上の指針に関する告示は、下記経済産業省ウェブサイトをご参照ください。

[5-07.]第二種特定化学物質に係る表示の義務の対象について教えてください。

第二種特定化学物質等(第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの)の取扱事業者は、第二種特定化学物質等を譲渡し、又は提供するときは、法第37条に基づき、当該第二種特定化学物質の容器、包装又は送り状に、第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定めた告示に従って表示しなければなりません。

[5-08.]第二種特定化学物質に係る表示すべき事項は必ず容器にはり付ける必要がありますか。

第二種特定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合は、容器又は包装に表示すべき事項を印刷し、又は表示すべき事項を印刷した票せんをはり付けてください。ただし、これが困難なときは、表示すべき事項を印刷した票せんをその容器又は包装に結び付けることにより表示することができます。

上記以外の方法により譲渡、又は提供する場合は、表示事項を記載した送り状を交付しなければなりません(監視化学物質及び優先評価化学物質の有害性の調査の指示及び第二種特定化学物質に係る認定等に関する省令第3条)。

[5-09.]第二種特定化学物質の追加指定に係る化審法改正政令・告示の施行日より前に、法第37条に基づく、容器、包装又は送り状に、施行後の当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を表示し、当該物質を譲渡又は提供してもよいですか。

化審法改正政令・告示の施行日前であっても表示をすることは可能ですが、その際には、当該政令の施行日以降に第二種特定化学物質となることを明記してください。

例えば、公布日から施行日までの間は「●●年●月●日(施行日)以降、化審法第二種特定化学物質」と併記すること等が考えられます。

[5-10.]新たに第二種特定化学物質へ指定されるものの製造・輸入数量等に係る予定数量の届出は、いつまでに経済産業大臣へ提出する必要がありますか。

第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入する者又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているものを輸入する者は、化審法施行規則第13条第2項に従って、当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入(以下「第二種特定化学物質の製造等」という。)を行う日の一月前までに、予定数量の届出を提出しなければなりません。

なお、指定日を含む年度においては、同条第3項に従って、第二種特定化学物質の製造等を行う日の一月前の日又は指定日から一月を経過した日のいずれか遅い日までに、予定数量の届出を提出しなければなりません。

例:2025年4月1日に新たに第二種特定化学物質が指定される場合、

2025年4月中に、2025年度における最初の当該第二種特定化学物質の製造・輸入を行う事業者は、同年5月1日までに予定数量の届出を提出しなければなりません。

監視化学物質

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[6-01.]<監視化学物質について>監視化学物質とはどのような物質か教えて下さい。

-

監視化学物質とは、当該化学物質または当該化学物質が自然的作用による化学的変化により生成する化学物質が、難分解性かつ高蓄積性であるが、継続的に摂取される場合に、人の健康を損なうおそれ又は高次捕食動物の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるかについて明らかでない化学物質として厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定するものを指します(化審法第2条第4項)。

対象物質等一覧

優先評価化学物質

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[7-01.]<優先評価化学物質について>

優先評価化学物質とはどのような物質か教えてください。

-

優先評価化学物質とは、第二種特定化学物質の有害性要件(人又は生活環境動植物への長期毒性)に該当しないことが既知見から明らかであるとは認められず、当該化学物質に関して得られている知見及び製造、輸入等の状況から、当該化学物質の環境汚染による人又は生活環境動植物へのリスクがないとは判断できない化学物質であり、当該化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息もしくは生育に係る被害を生ずるおそれがあるかどうかについての評価(リスク評価)を優先的に行う必要がある物質で厚生労働大臣、経済産業大臣、環境大臣が指定するものを言います(化審法第2条第5項)。

[7-02.]<一般化学物質との関係>

一度、優先評価化学物質に指定されると、一般化学物質に戻ることはないのでしょうか。

-

当該優先評価化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害のいずれも生ずるおそれがないと認められる場合には、化審法第11条第2号ニにより、優先評価化学物質の指定が取り消され、一般化学物質になります。

[7-03.]<優先評価化学物質に課される義務>

優先評価化学物質に指定されるとどのような義務が課せられるのか教えてください。

-

優先評価化学物質を一定数量(1t)以上製造又は輸入した者は、前年度の製造・輸入数量等を経済産業大臣に届け出なければなりません(化審法第9条第1項)。

また、優先評価化学物質の製造の事業を営む者、業として優先評価化学物質を使用する者その他の業として優先評価化学物質を取り扱う者が、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡等するときは、その譲渡等する相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称等の情報を提供するよう努めなければなりません(化審法第12条)。

[7-04.]<届出の対象>

優先評価化学物質を何t以上製造・輸入すると届出の対象となるのでしょうか。

-

化審法第9条第1項第2号に基づき、1つの優先評価化学物質につき、製造数量又は輸入数量が政令で定める数量に満たない場合は、製造・輸入数量等の届出は不要とされています。

「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令」第6条において、優先評価化学物質の製造又は輸入に係る届出を要しない場合の数量を1tと定めています。

したがって、1つの事業者が、1つの優先評価化学物質につき、前年度に製造数量及び輸入数量の合計が1t以上となった場合、翌年度に届出を行う必要があります。

[7-05.]<良分解性物質の届出>

良分解性物質についても、優先評価化学物質の製造数量等の届出は必要でしょうか。

-

良分解性であるかどうかにかかわらず、製造数量等の届出は必要です。

[7-06.]<試験研究用途>

試験研究用途の場合、届出は必要でしょうか。

-

化審法第9条第1項第1号に基づき、試験研究のため優先評価化学物質を製造・輸入した場合には届出は必要ありません。試験研究の詳細は「運用通知」の「2-3 試験研究の範囲について」をご参照ください。

[7-07.]<同一の製造・輸入者の事業所で全量他の化学物質に変化する優先評価化学物質の扱い>

製造した優先評価化学物質Aが、自社の事業所で全量他の優先評価化学物質Bに変化する場合、製造数量等の届出が必要ですか。

-

優先評価化学物質Aが、自社の事業所で全量他の化学物質に変化する場合は、優先評価化学物質Aの製造数量等の届出は不要です。優先評価化学物質B については、製造数量等の届出が必要です。なお、1年間の製造数量が1t未満であれば、製造数量等の届出は必要ありません。【 運用通知3-6(3)】

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[7-08.]<届出の時期>

優先評価化学物質はいつ届出すればよいのでしょうか。

-

「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」(昭和49年通商産業省令第40号)第9条の3第2項に、毎年度書面は6月30日、電子申請及び光ディスクは7月31日までと定められています。なお、届出開始は毎年度4月1日からとしています。

[7-09.]<届出対象の期間>

前年度の製造・輸入数量を届出すると聞いていますが、例えば、8月などの期中から製造・輸入を始めた場合には、8月からの製造・輸入量を届け出ればよいのか教えてください。

-

化審法第9条第1項に規定のとおり、届出を行うのは前年度の製造・輸入数量になりますので、8月に製造・輸入は始めた場合には、8月から翌年3月までの間の製造・輸入実績数量を、翌年度に届出してください。

[7-10.]<届出の単位>

優先評価化学物質の届出数量の単位を教えてください。例えば、17.27tを製造・輸入している場合にはどのように届出を行えばよいのでしょうか。

-

「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」第9条の3に基づき、様式第12により優先評価化学物質の製造数量等の届出を行うこととなりますが、同様式の備考に、「3.四捨五入前の数量が1.0t以上の場合は届け出なければならない。」「6.記入単位はtとして、小数点以下は四捨五入の上記入すること。」とあります。

したがって、17.27tの場合は、17tとして届出を行ってください。

[7-11.]<届出を行う情報>

優先評価化学物質の製造数量等の届出では、どのような情報を届け出る必要があるのでしょうか。

-

優先評価化学物質については、「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」(昭和49年6月7日 通商産業省令第40号)第9条の3に規定のとおり、様式第12により優先評価化学物質の製造・輸入数量等の届出を行うこととなります。

届け出る情報は、届出者の氏名・住所、化学物質名称等(優先評価化学物質の官報公示名称、物質管理番号、官報整理番号、物質名称、CAS登録番号、高分子化合物の該当の有無)、前年度の製造数量及び輸入数量、製造した事業所名及びその所在地、出荷数量等です。なお、製造数量は都道府県別、輸入数量は輸入した国・地域別、出荷数量は都道府県別及び用途別に届出を行う必要があります。

[7-12.]<用途情報>

優先評価化学物質製造数量等届出書の用途番号はどのように選択すればよいか教えて下さい。

-

出荷に係る用途は、化審法化学物質用途分類表※の中の用途番号(3桁の数字)及び詳細用途番号(1文字のアルファベット)から選択してください。出荷先等からの情報をもとに、該当する番号を選択してください。

「用途番号」の3桁の数字は優先評価化学物質、監視化学物質も含め、全区分の物質に共通の番号となっています。

用途分類及び詳細用途分類に当てはまると思われる番号が見当たらない場合には、用途番号「198-z(その他の原料、その他の添加剤)」を選択し、右側のカッコ内に「具体的な用途」を記載してください。また、用途分類には該当する番号があるものの、詳細用途分類には当てはまるものが見当たらない場合には、用途番号「△△△(3桁の番号)-y又はz(その他)」を選択し、右側のカッコ内に「具体的な用途」を記載してください。なお、「y又はz(その他)」以外の詳細用途番号を選択した場合は、右側のカッコ内に「具体的な用途」を記載する必要はありません。

輸出の場合は、海外における用途にかかわらず、用途番号「199-a(輸出用のもの)」を選

択してください。

なお、中間物の用途を誤って、最終用途(例えば、用途番号:113、用途分類:水系洗浄剤(家庭用又は業務用のものに限る。))を記載される場合や、農薬等の有効成分であり化審法対象外用途であるにもかかわらず、化審法一般化学物質用又は優先評価化学物質用の用途分類表に記載の

用途を記載して届出されている場合がありますのでご注意下さい。出荷量と用途情報により、排出量の計算を行います。適切なスクリーニング評価やリスク評価へのご協力をよろしくお願いします。

※化審法に用いる化学物質用途分類表

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/files/ippantou/yusenyoto_2019fy.pdf

[7-13.]<優先評価化学物質の情報伝達>

優先評価化学物質については、どのような場合に情報伝達をする必要があるのでしょうか。またそれはどのように行うのか教えてください。

-

優先評価化学物質の製造の事業を営む者、業として優先評価化学物質を使用する者その他の業として優先評価化学物質を取り扱う者は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡・提供するときは、その相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称及びその譲渡・提供するものが優先評価化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければなりません(化審法第12条)。

化審法では、情報伝達の手段を特段定めていませんが、相手方の事業者が、当該化学物質が優先評価化学物質であることを認識できるよう情報提供をお願いいたします。

なお、他の化学物質に優先評価化学物質が不純物として含まれる場合、その含有割合が1重量%未満であれば、優先評価化学物質としての規定は適用されません(運用通知3-5)。また、情報提供については、化審法以外にも、日本国内におけるSDS制度(SDSの提供やラベル表示による情報伝達)が、化学物質排出把握管理推進法(化管法)、労働安全衛生法(安衛法)、毒物及び劇物取締法(毒劇法)において規定されていますので、それぞれの法令に該当する場合については各法令に基づき対応してください。

関連質問:[2-16.]

[7-14.]<優先評価化学物質の評価>

優先評価化学物質の評価を実施する主体は誰か教えてください。特に届出者が評価まで行う必要はあるのか教えてください。

一般化学物質等の製造数量等届出

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[8-01.]<一般化学物質について>

一般化学物質とはどのような物質か教えて下さい。

一般化学物質とは、優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質、第二種特定化学物質、新規化学物質以外の物質です。(化審法第2条第7項)

[8-02.]<一般化学物質に関する届出>

一般化学物質には、どのような義務が課せられるのか教えて下さい。

一般化学物質を一定数量(1t)以上製造又は輸入した者は、前年度の製造・輸入数量等を経済産業大臣に届け出なければなりません。また、公示される前の判定通知を受けた新規化学物質についても、一般化学物質と同様に製造・輸入数量等の届出義務が課されます(化審法第8条)。

[8-03.]<一般化学物質に関する届出>

製造輸入しているすべての一般化学物質について、製造・輸入数量等の届出を行う必要があるのか教えて下さい。

(届出不要物質※)である場合

[8-04.]<良分解性物質>

良分解性物質についても、一般化学物質の製造数量等の届出は必要でしょうか。

良分解性であるかどうかにかかわらず、製造数量等の届出は必要です。

[8-05.]<既存化学物質>

既存化学物質名簿に収載されている化学物質は一般化学物質の届出対象になるのか教えてください。届出の対象になるのであれば、既存化学物質と同じ化学物質名称で届けてよいのか教えてください。

既存化学物質名簿に収載されている化学物質のうち、優先評価化学物質、監視化学物質、第一種特定化学物質及び第二種特定化学物質以外の物質は、一般化学物質としての届出対象となります(化審法第2条第7項)。ただし、当該化学物質がリスク評価をおこなうことが必要と認められないものとして厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が指定する化学物質(※届出不要物質)は届出対象ではありません。

※指定された届出不要物質については、毎年追加され、その名称が公示されます。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/substance_list.html

なお、届出様式は「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」(昭和49年6月7日 通商産業省令第40号)の様式第11に定められております。物質名称欄には製造・輸入した化合物の構造がわかる名称(IUPAC名称、CAS登録名称等)を記載してください。官報公示名称欄には、既存化学物質名簿に記載されている名称と同じものを記載してください。

[8-06.]<公示前物質>

化審法第4条に基づく審査の後、名称が公示される前の新規化学物質についても一般化学物質の届出が必要なのか教えてください。

化審法第8条第2項に規定しているとおり、第一種特定化学物質又は判定不能を除く判定を受けて事業者に通知されているものの、まだ名称公示がなされていない物質についても、一般化学物質と同様に製造数量等の届出を行ってください。

届出書の記載方法については記載要領をご確認ください。

一般化学物質、優先評価化学物質及び監視化学物質の製造数量等の届出 1-1.記載要領等

[8-07.]<試験研究用途>

試験研究用途の場合、届出は必要でしょうか。

化審法第8条第1項第1号に基づき、試験研究のため一般化学物質を製造・輸入した場合には届出は必要ありません。試験研究の詳細は「運用通知」の「2-3 試験研究の範囲について」をご参照ください。

[8-08]<混合物中の一般化学物質の扱い>

混合物中の一般化学物質について、含有率等の閾値は定められているのか教えてください。

混合物中に含まれる一般化学物質については、その含有割合が10重量%未満であれば、当該物質について一般化学物質に関する規定は適用されません。ただし、水が含まれている場合は、水を除いて割合を算出してください。

なお、一般化学物質を製造・輸入した時点で含有割合が10重量%未満のものについて届出は不要ですが、製造後に希釈を行う等、他の物質と混合して10重量%未満になった場合には本閾値は適用できません。製造の場合、出荷する製品中の含有率ではないことにご注意ください。

[8-09.]<同一の製造・輸入者の事業所で全量他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い> 製造した一般化学物質Aが、自社の事業所で全量他の一般化学物質Bに変化する場合、製造数量等の届出が必要ですか。

一般化学物質Aが、自社の事業所で全量他の化学物質に変化する場合は、一般化学物質Aの製造数量等の届出は不要です。一般化学物質 B については、製造数量等の届出が必要です。なお、1年間の製造数量が1t未満であれば、製造数量等の届出は必要ありません。【 運用通知3-6(3)】

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-10.]<届出の時期>

一般化学物質はいつ届出すればよいのでしょうか。

「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」(昭和49年通商産業省令第40号)第9条の2第2項に、毎年度書面は6月30日、電子申請及び光ディスクは7月31日までと定められています。なお、届出開始は毎年度4月1日からとしています。

[8-11.]<届出対象の期間>

前年度の製造輸入数量を届出すると聞いていますが、例えば、8月などの期中から製造・輸入を始めた場合には、8月からの製造・輸入量を届け出ればよいのか教えてください。

化審法第8条第1項に規定のとおり、届出を行うのは前年度の製造・輸入数量になりますので、8月に製造・輸入を始めた場合には、8月から翌年3月までの間の製造・輸入実績数量を、翌年度に届出してください。

[8-12.]<届出を行う情報>

一般化学物質の製造数量等の届出では、どのような情報を届け出る必要があるのでしょうか。

一般化学物質については、「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」(昭和49年6月7日 通商産業省令第40号)第9条の2に規定のとおり、同省令様式第11により一般化学物質の製造・輸入数量等の届出を行うこととなります。 届け出る情報は、届出者の氏名・住所、化学物質名称等(物質名称、CAS登録番号、官報公示名称、官報整理番号、高分子化合物の該当の有無等)、前年度の製造数量、輸入数量及び出荷数量です。なお、出荷数量は用途別に届出を行う必要があります。

[8-13.]<届出の単位>

一般化学物質の届出数量の単位を教えてください。例えば、17.27tを製造・輸入している場合にはどのように届出を行えばよいのでしょうか。

「経済産業省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則」第9条の2の規定に基づき、様式第11により一般化学物質の製造数量等の届出を行うこととなりますが、同様式の備考に、「3.四捨五入前の製造・輸入合計数量が1.0t以上の場合は届け出なければならない。」「6.記入単位はtとして、小数点以下は四捨五入の上、有効数字を1桁として記入すること。なお、小数点以下は四捨五入の上、実数で記入することもできる。」とあります。

したがって、17.27tの場合は、20t若しくは17tとして届出を行ってください。

[8-14.]<用途情報>

一般化学物質製造数量等届出書の用途番号欄に何を記入すればよいか教えてください。

出荷に係る用途は、化学物質用途分類表※の中の用途番号(3桁の数字)から選択してください。出荷先等からの情報をもとに、該当する番号を選択してください。「用途番号」の3桁の数字は優先評価化学物質、監視化学物質も含め、全区分の物質に共通の番号となっています。

用途分類に当てはまる番号がない場合には、用途番号「198(その他の原料、その他の添加剤)」を選択し、右側のカッコ内に「具体的な用途」を必ず記載してください。また、用途番号「109(その他の溶剤(102から108までに掲げるものを除く。))」を選択した場合にも、右側のカッコ内に「具体的な用途」を必ず記載してください。

輸出の場合は、海外における用途にかかわらず、用途番号「199(輸出用のもの)」を選択してください。

「出荷数量」が1t以上ある場合は、「用途番号」も必ず記載してください。「出荷数量」が1t未満の場合は「出荷数量」及び「用途番号」の記載は不要です。どちらかだけの記載は誤りです。

製造数量等の届出に際しての用途分類については、下記(独)製品評価技術基盤機構(NITE)のホームページに掲載の「化審法における用途分類」を参照してください。

なお、具体事例について判断に迷われる場合は、個別にNITEまでお問い合わせください。

NITE 化審法連絡システム

[8-15.]<一般化学物質の評価について>

一般化学物質の評価を実施する主体は誰か教えてください。特に届出者が評価まで行う必要はあるのか教えてください。

一般化学物質については、製造又は輸入事業者からの製造数量等の届出情報(化審法第8条)等を用いて国がスクリーニング評価を実施します。

[8-16.]<罰則>

一般化学物質について届出をしなかった場合、罰則は課せられるのでしょうか。

化審法第62条第1号に基づき、一般化学物質の製造数量等の届出をせず又は虚偽の届出をした者は、20万円以下の過料に処せられます。

[8-17.]<精製①>

一般化学物質Aを製造・輸入した後に精製を行い、不純物を分離後に廃棄しました。製造数量等はどのように届出すればよいですか。また、精製を他社に委託して行った場合に扱いは異なりますか。

化学反応を伴わない精製であれば製造に該当しません。一般化学物質Aについて、1年間に1t以上製造・輸入していれば、精製後の数量を製造・輸入数量として届出してください。不純物については、化合物として分離・使用せず廃棄物として処理される限りにおいて、化審法の化学物質には該当しないため、製造数量等の届出は不要です。また、精製を他社に委託して行った場合も同じ扱いとなります。

関連質問:[2-06.]

[8-18 .]<精製②>

一般化学物質Aを製造・輸入した後に精製を行い、不純物P(一般化学物質)を廃棄物として処分せずに別途分離し、他社に化学物質として販売しました。不純物Pについても製造数量等の届出が必要ですか。

1年間に1t以上製造・輸入していれば、不純物Pについても製造数量等の届出が必要です。本件は、一般化学物質Aと一般化学物質(不純物)Pの混合物を製造・輸入し、一般化学物質Aと一般化学物質(不純物)Pを分離して出荷した場合として考えます。各々分離後の数量を製造・輸入量として届出してください。なお、化学物質(不純物)Pは一般化学物質であるため、製造時・輸入した時点における含有率が10重量%未満である場合は届出不要です。

[8-19 .]<中和(pH調整)>

一般化学物質Aを製造した後に、自社の事業所でその全量を酸で中和(pH調整)してから出荷しました。製造数量等の届出を行うのは一般化学物質Aですか、それとも中和後の「一般化学物質Aの塩」のどちらになりますか。

中和(pH調整)後の「一般化学物質Aの塩」を届出してください。中和(pH調整)は化学反応に該当します。一般化学物質Aは自社の事業所で全量他の化学物質に変化するため製造数量等の届出は不要です。

[8-20 .]<一般化学物質を混合物として製造>

一般化学物質Aを製造する際に、一般化学物質Bが生成する場合、この一般化学物質Bについて、下記ケースで製造数量等の届出が必要ですか。 1 廃棄物として処理する場合 2 他社に化学物質として売却する場合 3 自社の事業所で燃焼させ消費する場合 4 自社の事業所で使用する場合(3自社の事業所で燃焼させ消費する場合を除く)

人為的に化学反応を起こさせることにより化合物を得ている場合に、化審法の「製造」に該当します。化学物質Bについての製造数量等の届出が不要となるのは、次の1から4のいずれかに該当する場合です。

1 一般化学物質Bを副生成物として分離・使用することなく全量廃棄物として処理する場合は、化審法の化学物質には該当しないため、製造数量等の届出は不要です。

2 一般化学物質Bを分離し、他社に化学物質として売却する場合は、製造数量等の届出が必要です。ただし、製造した際の一般化学物質Bの含有率が10重量%未満の場合は、製造数量等の届出は不要です。

3 一般化学物質Bを自社の事業所で燃焼させ消費する場合は、製造数量等の届出は不要です。

4 一般化学物質Bを自社の事業所で全量他の化学物質に変化する場合は、製造数量等の届出は不要です。

関連質問:[8-03 .]

[8-21.]<混合物>

一般化学物質で構成される混合物の製造数量等の届出方法を教えてください。

混合物を構成している個別の成分毎に届出書を作成してください。混合物のある構成成分の含有率が閾値未満の場合、1年間の製造・輸入数量が1t未満等届出の必要のない場合は、当該物質を除いた構成成分毎の届出書を作成してください。ただし、構成成分毎の官報整理番号がなく、1つの官報整理番号で混合物を表している場合(例:官報整理番号2-4284「2-エチルコハク酸と2-メチルペンタン二酸の混合物」)は、1件の届出書とし、「官報整理番号1」の欄に当該官報整理番号を記載してください。

[8-22.]<混合物中の反応生成物>

混合物中の一部の物質が反応して生成した化学物質の含有率について、どのように計算すればよいですか。

製造により得られた全ての反応生成物(化学反応を伴わない溶媒・触媒等は除く)を分母とし、個別の構成成分の含有率を算出して下さい。なお、反応後精製する場合は、精製した後の個別の構成成分の含有率を算出してください。

[8-23.]<混合物中の優先評価化学物質の扱い>

混合物中の優先評価化学物質について、含有率何%から製造数量等の届出が必要ですか。

意図的に添加している場合は、含有率によらず全て届出が必要です。不純物として含まれる優先評価化学物質については、1重量%以上含まれている場合に届出が必要です。なお、1年間の製造・輸入数量が1t未満の優先評価化学物質については、製造数量等の届出は必要ありません。【運用通知3-5】

参考:第二種特定化学物質及び監視化学物質についても同様に、意図的に添加している場合は、含有率によらず全て届出が必要です。不純物として含まれる第二種特定化学物質及び監視化学物質については、1重量%以上含まれている場合に届出が必要です。【運用通知3-5】

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-24.]<希釈した混合物の含有率>

混合物を希釈した場合、混合物中に含まれる一般化学物質について、製造数量等の届出対象となる含有率の考え方を教えてください。

混合物の希釈を行った場合は、希釈を行う前の含有率が10重量%以上であれば、製造数量等の届出対象となります。なお、1年間の製造・輸入数量が1t未満の一般化学物質については、製造数量等の届出は必要ありません。

[8-25.]<濃縮>

一般化学物質A(含有率は10重量%未満)を国内で調達した使用者が、濃縮により10重量%以上の一般化学物質Aを含有する溶液とした場合、製造数量等の届出が必要ですか。

濃縮は化審法の「製造」に該当しないため、製造数量等の届出は不要です。

[8-26.]<含有率に幅がある場合>

混合物中の構成成分の含有率に幅がある場合、製造・輸入数量についてどのように計算すればよいですか。

混合物中の構成成分の含有率がロット毎に変動する場合については、代表サンプルにおける含有率等、適切な根拠に基づき当該物質の数量を算出してください。適当な数値が不明な場合は、安全サイドに立ち、各成分の一番高い含有率で当該物質の数量を算出してください。

[8-27.]<構成成分の含有率が非開示の場合>

輸入する混合物の構成成分の含有率について輸出者から開示がなされない場合、製造数量等の届出は、どのように対応すればよいですか。

化審法に係る化学物質の輸入通関手続き等において、輸入者は通関時にその混合物中に含まれる化学物質について、官報整理番号を輸入申告書又はインボイスに記載することが求められています。構成成分の含有率が不明な場合は、経済産業省化学物質管理課化学物質安全室までご相談ください。

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

関連質問:[3-13.]

[8-28.]<同物質の製造と輸入がある場合>

同じ化学物質について製造と輸入を行っています。製造数量等の届出は、製造と輸入に分けてそれぞれ届出書を作成するのですか。

製造と輸入に分ける必要はありません。1つの届出書で届出してください。

[8-29.]<CAS登録番号(CAS RN)がない場合>

CAS登録番号(CAS RN)がない化学物質の場合、新たに取得する必要はありますか。

取引や商材の識別に CAS登録番号(CAS RN)を使用されている等、 CAS登録番号(CAS RN)を把握されている場合は必ず記載してください。製造数量等の届出のために新たに取得する必要はありません。

[8-30.]<構造の異なる官報整理番号が同一の化合物>

官報整理番号が同一であっても構造が異なる化合物を製造・輸入している場合、製造数量等をどのように届出すればよいですか。 。

化合物毎に分けて届出してください。同じ官報整理番号であっても、 CAS登録番号(CAS RN)が異なるなど、異なる構造を持つ化合物の場合は、化合物毎に届出書を作成する必要があります。物質名称には、化合物毎に構造のわかる名称を記載し、構造の違いを明確にしてください。化合物毎の製造・輸入実績数量が1t未満であれば、届出は不要です。

[8-31.]<水和の異なる化合物>

官報整理番号が同一であっても水和の状態が異なる化合物の場合、製造数量等をどのように届出すればよいですか。

化学物質Aの水和物は、化学物質Aと官報整理番号が同一であっても、化学物質Aとは別の化合物として取り扱います。また、水和の状態が異なる化合物も別の化合物として取り扱いますので、化合物毎に分けて届出してください。数量については、水を含む水和物としての数量を届出してください。なお、運用通知により新規化学物質として取り扱わない水和物の場合、官報公示名称及び官報整理番号に水の記載は不要です。

[8-32.]<該当する官報整理番号が複数ある場合>

ある化合物を包含する官報整理番号が複数ある場合、製造数量等の届出において、該当する官報整理番号を全て記載する必要がありますか。

ある化合物を包含する官報整理番号が複数ある場合は、名称の範囲が化合物に最も近いものを1つ選択して記載してください。同一の範囲を示す場合は、小さい方の番号を記載してください。

[8-33.]<同一の輸入者の事業所で全量他の化学物質に変化する輸入化学物質の扱い>

輸入した一般化学物質Aが、自社の事業所で全量他の一般化学物質Bに変化する場合、輸入数量の届出が必要ですか。

輸入した一般化学物質 A は輸入数量の届出が必要です。自社の事業所で全量他の化学物質に変化する場合であっても、化学物質の輸入数量は届出対象となります。出荷数量の記載は不要です。なお、1年間の輸入数量が1t未満であれば、輸入数量の届出は必要ありません。

関連質問:[8-09.]

[8-34.]<同一の製造・輸入者の事業所で他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い>

国内他社から購入(若しくは輸入)した一般化学物質Aが自社の事業所で全量一般化学物質Bに変化した後、更に自社の事業所でその全量が一般化学物質Cに変化する場合には、製造数量等の届出は、一般化学物質Cのみ届出すればよいですか。

①一般化学物質Aを国内他社から購入した場合には、製造した一般化学物質Cについてのみ製造数量等を届出してください。一般化学物質Aと一般化学物質Bは自社の事業所で全量他の化学物質に変化するため、製造数量等の届出は不要です。なお、1年間の製造数量が1t未満であれば、製造数量等の届出は必要ありません。

②一般化学物質Aを輸入した場合には、一般化学物質Aの輸入数量及び一般化学物質Cの製造数量等の届出が必要です。なお、一般化学物質Aは自社の事業所で全量一般化学物質Bに変化するため、出荷数量の記載は不要です。なお、1年間の製造・輸入数量が1t未満であれば、製造数量等の届出は必要ありません。

関連質問:[8-09.]

[8-35.]<同一の製造・輸入者の他の事業所で全量他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い>

製造した一般化学物質Aが、同一製造・輸入者の他の事業所で全量一般化学物質Bに変化する場合、一般化学物質Aの製造数量等の届出が必要ですか。

事業所が異なっていても同一製造・輸入者の事業所であれば、一般化学物質Aの製造数量等の届出は不要です。【 運用通知3-6(3)】

参考:監視化学物質、第二種特定化学物質については、同一の製造・輸入者であっても事業所が異なる場合は製造数量等の届出が必要です。【 運用通知3-6(2)】

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

関連質問:[8-09.]

[8-36.]<同一の敷地内の他社の事業所で全量他の化学物質に変化する一般化学物質の扱い>

製造した一般化学物質Aが同一敷地内にある他社の事業所で全量一般化学物質Bに変化する場合、一般化学物質Aの製造数量等の届出が必要ですか。

一般化学物質Aは製造数量等の届出が必要です。同一敷地内であっても事業者が異なる場合(委託生産含む)は、製造数量等の届出が必要です。なお、1年間の製造数量が1t未満であれば、製造数量等の届出は必要ありません。

関連質問:[8-09.]

[8-37.]<混合①>

一般化学物質Aを製造し、その後自社の事業所で国内他社から購入した一般化学物質Bと混合して販売する場合は、一般化学物質Aの製造数量等の届出が必要ですか。

製造した一般化学物質Aを自社の事業所で別の化学物質と混合する場合は、製造数量等の届出が必要です。なお、1年間の製造数量が1t未満であれば、製造数量等の届出は必要ありません。

関連質問:[2-05.]

[8-38.]<混合②>

製造した一般化学物質Aを輸出し、海外で一般化学物質Bを添加して混合物Cとしたものを輸入・販売しました。この場合、製造数量等をどのように届出すればよいですか。

一般化学物質Aについては、製造数量等を届出してください。混合物Cについては、化合物毎の届出となりますので、構成成分の一般化学物質A及び一般化学物質Bについて輸入数量等を届出してください。なお、混合物C中の含有率が10%未満であれば届出は不要です。また、1年間の製造・輸入数量が1t未満であれば、製造数量等の届出は必要ありません。

関連質問:[2-05.]

[8-39.]<輸出元に返却した場合>

化学物質を輸入したところ、一部品質不良が見つかったため、同一年度中に輸出元に返却しました。この場合、どのように届出すればよいですか。

輸出元に返却した分は輸出にあたります。輸入した化学物質の数量を輸入数量に、輸出元に返却した数量を出荷数量に、用途番号は「199(輸出用のもの)」と記載して届出してください。

[8-40.]<輸出先から返品された場合>

国内他社から購入した化学物質を海外に輸出したところ、輸出先から返品されてきました。この場合、どのように届出すればよいですか。

輸出したものが返品で日本に戻ってきた場合、化学物質の輸入にあたりますので、輸入数量について届出が必要です。また、返品分を国内に出荷した場合、その出荷数量を記載して届出してください。ただし、全量廃棄物として処理されるのであれば、製造数量等の届出は必要ありません。

[8-41.]<用途別、都道府県別用途別出荷数量が1t未満の場合>

一般化学物質の用途別出荷数量、優先評価化学物質の用途別都道府県別出荷数量が1t未満の場合、出荷数量は記載しなくてよいですか。

用途別、都道府県別用途別の各出荷数量の欄は記載不要です。出荷数量の合計が1t以上の場合には、「出荷数量合計」を記載してください。

[8-42.]<製造・輸入の同一年度に出荷がない場合>

製造・輸入した化学物質について同一年度内に出荷がなかった場合、製造数量等の届出の出荷数量はどのように記載すればよいですか。

製造・輸入した化学物質について同一年度内に出荷がなかった場合、出荷数量の記載は不要です。製造・輸入数量のみ届出してください。在庫の状況により製造数量及び輸入数量の年度計と出荷数量の年度計が一致しない場合があります。

[8-43.]<製造・輸入と出荷の年度にずれがある場合>

前年度、製造・輸入していない一般化学物質について在庫で有していた分を出荷しました。製造数量等の届出は、出荷数量のみ記載して届出すればよいですか。

製造・輸入数量の合計が1tに満たない年度については、当該化学物質の届出は不要です。

[8-44.]<出荷先(国内)から返品された場合>

出荷先(国内)から一般化学物質が返品されてきました。製造数量等の届出の出荷数量はどのように記載すればよいですか。

原則、年度単位でトータルの出荷数量を記載してください。そのため、同一年度内の返品に限り、返品分を出荷分から差し引きます。差し引いた結果がマイナスになる場合、0t(未記載)としてください。また、同一年度内に返品を受けた化学物質のうち、一部を同一年度内に別の用途で出荷した場合は、当該一部について別用途での出荷分として届出してください。なお、返品が次年度以降になった場合、返品分を出荷数量に反映する必要はありません。

[8-45.]<出荷先都道府県>

優先評価化学物質の製造数量等の届出の出荷先都道府県は、どこを記載すればよいですか。

出荷先都道府県については、原則として当該化学物質の製造・輸入者から出荷した先の事業所(一次出荷先)が所在する都道府県を記載してください。一次出荷先で使用(調合・小分けを含む)されていないという情報が得られれば、可能な範囲で二次出荷先以降の事業所の所在都道府県を出荷先として記載してください。なお、商社等を経由して販売した場合で、伝票類は商社を経由していても、実際 に貨物の輸送を伴わない場合は、その商社等は出荷先とはせず、実際に貨物を搬送した事業所等が所在する都道府県を出荷先としてください。また、自社内で使用(調合、小分けを含む)する場合は、自社に出荷したとみなして、自社の都道府県を記載してください。

参考:用途分類方法について 3.出荷先都道府県の選び方

[8-46.]<輸出先(国名)が不明な場合>

優先評価化学物質について、輸出用のものを商社(商社が通関、輸出を行う)に販売し、国内の指定場所に配送しました。輸出先(国名)が不明な場合、どのように記載すればよいでしょうか。

商社に輸出先をご確認ください。輸出先の確認が取れない場合は、経済産業省化学物質管理課化学物質安全室までご相談ください。なお、輸出用として販売した場合であっても、商社が国内事業者に販売したことが判明した場合には、用途を輸出用とせず想定される用途を記載してください。

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

[8-47.]<官報整理番号のない物質>

官報整理番号のない物質は、製造数量等をどのように届出すればよいですか。

官報整理番号がない場合でも、以下の①~③の物質に該当する場合は届出対象です。届出書の記載方法については記載要領をご確認ください。

1 未公示新規化学物質(新規化学物質の通常届出を行い、判定通知書を得ているもの)

2 第八改正日本薬局方に記載されている化学物質

3 運用通知により新規化学物質として取り扱わない塩等

上記以外で官報整理番号がない物質の場合、試験研究用として製造・輸入されている化学物質かどうか、製造又は輸入前に新規化学物質の申出(少量新規化学物質の事前確認の申出、低生産量新規化学物質の事前確認の申出、中間物等に係る事前確認の申出、高分子化合物の事前確認の申出)がされているかどうかをご確認ください。

該当する申出がない場合は、経済産業省化学物質管理課化学物質安全室までご相談ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-48.]<新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)①>

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)(※)」の製造数量等は、どのように届出すればよいですか。

運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」は、一つの化合物として取り扱います。したがって、塩毎に1件の届出書としてください。混合物として複数の届出書とはなりませんのでご注意ください。物質名称、CAS登録番号(CAS RN)、製造・輸入数量等は塩等の単位で記載してください。届出書の記載方法は記載要領をご確認ください。

*有機化合物の付加塩(金属塩を除く)自体に該当する官報整理番号はありませんが、その塩を構成する酸及び塩基のそれぞれに該当する官報整理番号がある化学物質です。このような化学物質は、運用通知2-1(1)④に基づき新規化学物質として取り扱いません。オニウム塩、分子間化合物、包接化合物、水和物、複塩、無機高分子化合物、混合金属塩、ブロック重合物、グラフト重合物についても同様です。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-49.]<新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)②>

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」の物質名称は、どのように記載すればよいですか。

運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」については、一つの化合物として取り扱います。塩の構造がわかる名称を記載してください。酸と塩基の名称を用いて、[酸の名称]と[塩基の名称]の塩といった記載でも結構です。詳細は記載要領をご確認ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-50.]<新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)③>

他社から原料として既存化学物質の酸と塩基を購入し、「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」を製造した場合、この付加塩も届出の対象となりますか。 。

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」については、一つの化合物として取り扱います。別の化合物を製造したことになりますので、製造した有機化合物の付加塩について届出が必要です。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

関連質問:[8-48.]

[8-51.]<新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)④>

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」を構成する成分に「届出不要物質」が含まれる場合、「届出不要物質」の情報について記載する必要がありますか。

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わない有機化合物の付加塩(金属塩を除く)」については、一つの化合物として取り扱いますので、「届出不要物質」についても構成する成分としての記載が必要です。なお、構成している成分が全て届出不要物質の場合は、届出不要です。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

届出不要物質 https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/kasinhou/about/substance_list.html

関連質問:[8-48.]

[8-52.]<複合酸化物及び固溶体>

複合酸化物及び固溶体の製造数量等の届出方法を教えてください。

複合酸化物及び固溶体は、運用通知2-1(2)①ロに基づき「混合物」として扱うため、届出書は構成成分毎に複数物質での届出となります。なお、成分中に届出不要物質や、製造・輸入数量の合計が1t未満の化学物質がある場合は、該当成分について届出は不要です。届出書の記載方法については記載要領をご確認ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-53.]<高分子化合物①>

高分子化合物は製造数量等の届出の対象ですか。

製造数量等の届出対象です。化審法における高分子化合物は以下の基準をいずれも満たした物質です。該当する場合は、「高分子化合物の該当の有無」に○印を記載して(届出書作成支援ソフトの□欄にチェックを入れて)届出してください。

1 1種類以上の単量体単位の連鎖により生成する分子の集合から構成され、3連鎖以上の分子の合計重量が全体の50%以上を占め、かつ同一分子量の分子の合計重量が全体の50%未満

2 数平均分子量が1,000以上

関連質問:[2-22.]

[8-54.]<高分子化合物②>

一般化学物質等の製造数量等の届出において、官報整理番号で第6類又は第7類に分類される化学物質であれば、届出書の「高分子化合物の該当の有無」に全て○印を記載して(届出書作成支援ソフトの□欄にチェックを入れて)よいですか。

官報整理番号で第6類又は第7類に分類される化学物質であっても、化審法における高分子化合物に該当するとは限りません。届出物質が化審法の高分子化合物の下記基準を満たしている物質かどうか確認の上、該当する場合に当該欄に○印を記載してください。

1 1種類以上の単量体単位の連鎖により生成する分子の集合から構成され、3連鎖以上の分子の合計重量が全体の50%以上を占め、かつ同一分子量の分子の合計重量が全体の50%未満

2 数平均分子量が1,000以上。

関連質問:[2-22.]

[8-55.]<高分子化合物③>

官報整理番号が同じ高分子化合物について、低分子量成分と高分子量成分の2種類を製造しています。製造数量等をどのように届出すればよいですか。

化審法では高分子化合物について重合度の大小による区別をしていません【運用通知2-1(2)③イ】。官報整理番号が同一の物質については、両者を合算して届出することが可能です。ただし、次の3ケースについては、低分子量成分と高分子量成分の届出を分けてください。

・一般化学物質と優先評価化学物質の区分が異なる

・CAS登録番号(CAS RN)が異なる

・高分子化合物の該当の有無が異なる

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

関連質問:[2-22.]

[8-56.]<低懸念高分子化合物>

低懸念高分子化合物として化審法第3条第1項第6号の規定による高分子化合物の事前確認を受けた化学物質は、製造数量等の届出が必要ですか。

低懸念高分子化合物として事前確認を受けたものについては、届出不要です。

[8-57.]<ブロック重合物・グラフト重合物>

ブロック重合物・グラフト重合物としての製造数量は1tを超えていますが、各々の構成成分についてはいずれも1tを超えていません。製造数量等の届出が必要ですか。

ブロック重合物・グラフト重合物として1t以上製造・輸入した場合、重合物として届出が必要です。

[8-58.]<新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物①>

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物やグラフト重合物(※)」の製造数量等はどのように届出すればよいですか。

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物やグラフト重合物」は、運用通知3-1(3)に基づき一つの化合物として取り扱いますので、ブロック重合物やグラフト重合物毎に1件ずつ届出書を作成します。混合物としての届出となりませんのでご注意ください。届出書の物質名称、CAS登録番号(CASRN)、製造・輸入数量等はブロック重合物やグラフト重合物の単位で記載してください。届出書の記載方法については記載要領をご確認ください。

※ブロック重合物やグラフト重合物に該当する官報整理番号はありませんが、ブロック重合物を構成する単位重合物(分子量分布を有するものに限る。)、グラフト重合物を構成する幹ポリマー(多数の低分子化合物が結合してできる高分子化合物)及び枝ポリマーのそれぞれに該当する官報整理番号がある化学物質です。このような化学物質は、運用通知2-1(2)③ハ及びニに基づき新規化学物質として取り扱いません。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-59.]<新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物②>

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物」において、ブロック重合物を構成する単位重合物及び連結様式が同じであれば、連結の大小が異なるものについて同一の化合物として届出してもよいですか。

ブロック重合物を構成する単位重合物及び連結様式が同じであれば、単位重合物の連結の大小が異なるものについても同一の化合物として届出してください。なお、単位重合物を構成する繰り返し単位(単量体、縮合系に係わるものを含む。)及び重合様式が同じであれば、運用通知2-1(2)③イに基づき、重合手法、結晶化度、立体規則性又は重合度(縮合度を含む。)の大小により原則区別せず、同一の単位重合物とみなします。届出書の記載方法については記載要領をご確認ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-60.]<新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物③>

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物」において、官報整理番号はどのように記載したらよいですか。

ブロック重合物を構成する単位重合物の官報整理番号を記載してください。なお、4つ以上の単位重合物で構成される場合は、重量の大きい順に3つ選んで記載してください。届出書の記載方法については記載要領をご確認ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-61.]<新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物④>

「運用通知に基づき新規化学物質として取り扱わないブロック重合物」の名称はどのように記載すればよいですか。

ブロック重合物の構造がわかる名称を記載してください。届出書に記載する単位重合物の官報公示名称を用いて、「[単位重合物A]と[単位重合物B]のブロック重合物」といった記載でも結構です。4つ目以降の単位重合物がある場合の届出書の記載方法については記載要領をご確認ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-62.]<新規化学物質として取り扱わないブロック重合物・グラフト重合物⑤>

国内他社から購入したポリマー(多数の低分子化合物が結合してできる高分子化合物)に自社で別のポリマーを重合させてグラフト重合物を製造しました。製造数量等はどのように届出すればよいですか。

製造したグラフト重合物そのものに官報整理番号がない場合であっても、構成する各ポリマーの官報整理番号がある場合には、運用通知2-1(2)③二に基づき新規化学物質として取り扱わないグラフト重合物として、他社から購入したポリマーを含め、構成するポリマー(幹ポリマー及び枝ポリマー)の官報整理番号及び官報公示名称を全て記載してください。なお、4つ以上の単位重合物で構成される場合は、重量の大きい順に3つ選んで記載してください。届出書の記載方法については記載要領をご確認ください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

[8-63.]<試薬>

試薬として出荷する化学物質について、製造数量等の届出は必要ですか。

「試薬」については届出が必要です。ただし、その試薬が試験研究のために製造・輸入されるものであれば届出は不要です。詳細は運用通知の「2-4 試薬の範囲について」を参照してください。なお、「試薬」の用途番号は「110-z(化学プロセス調整剤(その他))」を選択し、具体的用途に「○○用の試薬」と記載してください。

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について

関連質問:[2-24.] [2-25.]

[8-64.]<化審法第55条の特定用途①>

化審法第55条の特定用途に該当する食品添加物と同一物質を一般工業用途に使用するために製造・輸入する場合、製造数量等の届出が必要ですか。

化審法第55条の特定用途に該当する化学物質と同一物質であっても、一般工業用途向けに製造・輸入した場合には、届出が必要です。なお、化審法第55条の特定用途に該当する食品添加物と一般工業用途の両方を製造している場合は、一般工業用途のみ製造数量を届出してください。

関連質問:[2-01.]

[8-65.]<化審法第55条の特定用途②>

化粧品の合成原材料である一般化学物質Aを製造して他社に販売しています。一般化学物質Aは販売先で薬機法対象の化粧品となるので、製造数量等の届出は不要ですか。

一般化学物質Aが化粧品の「合成原材料」であり、販売先で化学反応を経て、一般化学物質Bに変化した後に化粧品となる場合には、化審法の対象となりますので届出が必要です。しかし、化粧品原料となる一般化学物質Aが販売先で化学反応を伴わず、他の化粧品原料と混合されるだけで化粧品となる場合は、一般化学物質Aは化粧品の「素材」となりますので、化審法の対象外となり届出は不要です。

関連質問:[2-01.] )

[8-66.]<化審法第55条の特定用途③>

一般化学物質Aを製造した時点では、化審法第55条の特定用途向けと特定用途以外のものが明確になっておらず、出荷時点で分類する場合、製造数量等の届出にはどのように用途を記載すればよいですか。

[8-67.]<用途が特定できない場合>

使用者からの用途情報の入手が困難なため、用途分類が特定できない場合は、どのように用途を記載すればよいですか。

通常想定される用途を記載してください。用途に係る情報を、届出事業者以外の者が把握している場合、届出事業者はできればその情報を入手し、その情報に基づいて届出いただくことが望ましいです。ただし、情報の入手が難しい場合には、用途分類「198(その他の原料、その他の添加剤)」を記載しても構いませんが、その場合、当該化学物質のスクリーニング評価及びリスク評価において、環境中へ全量排出されたものとして評価されることになりますのでご注意ください(優先評価化学物質の届出で、用途分類の3桁の番号以外の詳細が不明であり、詳細用途分類を「z その他」とした場合は、リスク評価では、当該3桁の分類の中の最も多く排出されることを想定した排出係数が適用されます)。なお、国内委託製造等を実施されている場合は、経済産業省化学物質管理課化学物質安全室までお問い合わせください。

お問合せメールフォーム: https://mm-enquete-cnt.meti.go.jp/form/pub/kagaku/kannrika_toiawase

[8-68.]<製造数量等の公表>

届出された製造数量等はどのように公表されますか。

一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質の物質区分別に経済産業省のウェブサイトで公表しています。

◆一般化学物質 一般化学物質の届出は、有効数字1桁又は実数の届出となっていますので、年度毎に、製造・輸入数量の合計が1000t未満の物質については1000t未満、1000t以上の物質については桁区切り(例・1千~1万t、1万~10万t等)で公表しています。ただし、年度計製造・輸入数量の公表は3社以上が製造・輸入している化学物質に限ります。なお、新規化学物質の審査の判定通知を受けた公示前の化学物質、複数の官報整理番号で表される塩やブロック重合物等については、公表しておりません。

◆監視化学物質 年度毎に、製造・輸入数量の合計値が1t以上の監視化学物質について、実数値で公表しています。

(平成22年度以降) (平成21年度以前) ◆第二種特定化学物質 年度毎に、製造・輸入数量の合計値が1t以上の第二種特定化学物質について、製造数量、輸入数量及び出荷数量を公表しています。

[8-69.]<使用済プラスチックから作られたものを輸入する場合>

使用済プラスチックから作られたものを輸入します。輸入数量等の届出は必要ですか。

使用済プラスチックから作られたものが廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当する場合は、化審法対象外となるため、輸入数量等の届出は不要です。一方、使用済プラスチックから作られたものが廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当しない場合は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」1(4)を参照して、化審法上の「化学物質(化合物)」か「製品」のいずれに該当するかを確認していただき、「化学物質(化合物)」に該当する場合には、その輸入する「化学物質(化合物)」の種別(新規化学物質等)や数量によっては、輸入数量等の届出が必要であり、「製品」に該当する場合は、輸入数量等の届出は不要です。

なお、使用済プラスチックから作られたものが上記の「廃棄物」や「製品」に該当する場合であっても、それを輸入した後に化学反応を起こさせることにより、化審法に規定する「化学物質(化合物)」を製造する事業者は、その製造する「化学物質(化合物)」の種別(新規化学物質等)や数量によっては、化審法に基づく新規化学物質の届出や製造数量の届出等が必要となる場合がありますので、ご留意下さい。

[8-70.]<自社における製造過程で生じた廃液を譲渡する場合>

自社における製造過程で生じた廃液を他社に譲渡します。製造数量等の届出は必要ですか。

製造過程で生じた廃液が廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当する場合は、化審法対象外となるため、製造数量等の届出は不要です。一方、当該廃液が廃棄物処理法上の「廃棄物」に該当しない場合は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」1を参照して、化審法上の「化学物質(化合物)」に該当するかを確認していただき、「化学物質(化合物)」に該当する場合には、製造数量等の届出が必要になります。

なお、当該廃液自体は上記の「廃棄物」に該当する場合であっても、それに化学反応を起こさせることにより、化審法に規定する「化学物質(化合物)」を製造する事業者は、その製造する化学物質の種別(新規化学物質等)や数量によっては、化審法に基づく新規化学物質の届出や製造数量の届出等が必要となる場合がありますので、ご留意下さい。

新規化学物質の届出・申出等

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。通常新規、低生産の届出・審査(試験法・高分子フロースキーム)

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。

[9-01.]<全量他の化学物質に変化させられる新規化学物質の取り扱い>

ある事業者(甲)は既存化学物質(A)を製造する工程において、自社内中間物として新規化学物質(B)を得て、それを全量既存化学物質(A)に変化させます。

その際、(甲)は、(B)を精製するため、一旦(B)を別の事業者(乙)に販売し、(乙)が(B)を精製(化学反応を伴わない)し、再度(甲)が精製された(B)を買い戻し、その全量を既存化学物質(A)に変化させることにしました。この場合、(B)について新規化学物質の届出を行う必要があるのでしょうか。

- 「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の運用について」(平成23 年3 月31日 薬食発0331 第5 号、平成23/03/29 製局第3 号、環保企発第110331007 号)2-2 において、製造途上で一旦得られる新規化学物質(B)については、次のとおり扱うことと規定されています。

- 化学物質(A)を製造しようとする者が、その製造途上において新規化学物質(B)を得て、これに化学反応を起こさせることによりその全量を(A)に変化させる場合であって、当該(B)を得る事業所と同一事業所内において(A)を製造するとき、又は自己の所有する施設を用いて(B)を得て(A)を製造するときには、当該(B)を得る行為は法第3条第1項に規定する「新規化学物質を製造し」には該当しないものとする。

-

この規定においては、「その製造途上において」と記載されていることから、化学物質(A)の製造に係る一連のプロセスの途中で得られる新規化学物質(B)を想定したものであり、(B)を一旦他の事業者(乙)に販売する場合には、この規定の対象にはならないと考えられます。したがって、精製工程のためであっても、(B)の所有権が一旦(乙)に移転する場合には、(B)の製造は「新規化学物質の製造」に該当し、化審法に基づく手続が必要となります。

[9-02.]<溶媒の分離が困難な場合の生分解性試験の進め方>

届出しようとしている新規化学物質は、溶媒に溶けた状態で製造・販売・出荷することを予定しており、溶媒を除去しようとすると、架橋等が進んで別の化学物質になってしまいます。

このような新規化学物質について、生分解性試験はどのように進めたらいいでしょうか。

-

まずは、減圧、吹きつけ、溶解性の小さい溶媒(貧溶媒)を用いての析出分離などの方法により、届出予定の新規化学物質を溶媒から分離できないか検討してください。どうしても分離が困難な場合、試験の進め方については、溶媒の種類によって以下のような対応が考えられます。

- 溶媒が生分解性試験で生分解等の変化をしないものである場合溶媒が生分解性試験で変化しないものでありかつ汚泥に対して阻害作用などを有さないものである場合、溶媒に溶けた状態の被験物質を試験サンプルとして用いた試験により、被験物質の生分解性等を適切に評価できると考えられます。この場合、被験物質の濃度が所定の試験濃度となるように換算して添加量を決めてください。なお、このような場合であっても、届出予定の新規化学物質をより正確に評価するため、被験物質の物性が変化しない範囲で可能な限り溶媒を除去することが望まれます。また、生分解性試験は、届出物質や分解生成物の直接定量が可能である条件での実施が望まれます。

- 溶媒が生分解性試験で変化するものである場合

溶媒が生分解性試験で変化するものである場合、その過程で汚泥が増殖したり、活性が高まることで、被験物質が分解されやすくなる可能性があります。また、溶媒が変化する場合、生分解性試験で生成した化学物質が被験物質由来のものか溶媒由来のものかの判断が難しいなど、被験物質及びその変化物の分析がしにくくなること が考えられます。こうした場合であっても、溶媒及びその変化物が汚泥に対して阻害作用等を有さないことが確実であり、被験物質が変化せず定量的に残存していることが確認される場合には、その被験物質は生分解性試験によって生分解等の変化を受けにくいものであると合理的に評価できると考えられます。なお、このような場合であっても、届出予定の新規化学物質をより正確に評価するため、当該物質の物性が変化しない範囲で可能な限り溶媒を除去することが望まれます。また、生分解性試験は、届出物質や分解生成物の直接定量が可能である条件での実施が望まれます。 - それ以外の場合

上述1又は2以外の場合は、個別に対応策の検討が必要となります。

-

いずれにせよ、事前に経済産業省化学物質管理課化学物質安全室又はNITE化学物質管理センター安全審査課にご相談いただき、溶媒との分離が困難であることをデータ等でご説明いただくとともに、試験の進め方について相談するようにしてください。

[9-03.]<分子量分布を有する化学物質の生物蓄積性の評価>

届出予定物質は、分子量分布を有する化学物質です。

ほぼ全ての成分について構造が確度高く推定されており、また、HPLCによるlogPow測定においては、各成分のlogPowが合理的に推計できるチャートが得られています。また、そのlogPowは全て3.5未満でした。 このような場合は、logPowに基づいてその生物蓄積性を評価できると考えてよろしいでしょうか。

- logPowに基づく生物蓄積性の判定については、原則として分子量分布を有する混合物は適用対象外としておりますが、ご質問のように、ほぼ全ての成分の構造が確度高く推定され、それぞれの成分のlogPowが合理的に推計できる結果がHPLC分析等から得られている場合には、一般の混合物と同様、logPowに基づいてその生物蓄積性を評価できると考えられます。

- なお、こうした方法により分子量分布を有する化学物質の生物蓄積性を評価しようとする場合には、必ず事前に、経済産業省化学物質管理課化学物質安全室又はNITE化学物質管理センター安全審査課に相談するようにしてください。

低生産、少量新規の数量確認

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。公開までしばらくお待ちください。

中間物

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[11-01.]<事前確認に要する期間>

中間物等の事前確認制度では、事前確認を受けるまでの期間はどの程度でしょうか。

-

中間物等の事前確認については、正式申出(代表者印、日付を記載したもの)提出からの標準処理期間を1か月程度としています。

(参考)

「中間物等」とは中間物、閉鎖系等用途及び輸出専用品を指します。

「中間物」とは化学反応を通じて、全量が他の化学物質(医薬品等、化審法の審査対象外のものの場合にはその成分を含む。)に変化するものをいいます。

また、「閉鎖系等用途」とは、施設又は設備の外へ排出されるおそれのない方法で全量が使用されるものを指します。

「輸出専用品」とは、「新規の化学物質による環境の汚染を防止するために必要な措置が講じられている地域を定める省令」で定める特定の地域へ全量が輸出されるものを指します。 化審法では、新規化学物質を国内において製造又は輸入しようとする場合には、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に一定の事項を届け出なければならないことを規定していますが、予定されている取扱方法等からみて、その新規化学物質による環境の汚染が生じるおそれがないものとして、化審法施行令(昭和49年政令第202号)で定める場合(=中間物、閉鎖系等用途及び輸出専用品を想定)に該当する旨の3大臣の確認を受け、その確認を受けたところに従って製造・輸入を行うときは上記の届出を行う必要がないこととされています(化審法第3条第1項第4号)。これが中間物等の「事前確認制度」です。

[11-02.]<事前確認の際の製造・輸入総量の制限(1)>

中間物等として事前確認を受けなければならないのは、製造(輸入)数量が1トン超の場合でしょうか。

-

中間物等の事前確認は数量にかかわらず申出を行うことができます。

[11-03.]<事前確認の際の製造・輸入総量の制限(2)>

中間物、閉鎖系等用途及び輸出専用品の事前確認に関しては製造・輸入総量の制限はあるのでしょうか。

-

中間物等の確認制度においては、環境汚染防止対策が講じられており、製造・輸入時の取扱い方法等で示された予測環境放出量及び使用の際の予測環境放出量の合計が製造・輸入量の1重量%未満(製造・輸入量が10トンを超える場合は、予測環境放出量が100kg未満)である限り、製造・輸入総量の制限はありません。

ただし、一度確認を受けた後に、製造・輸入総量を確認を受けた量から増加させる場合には、改めて確認を受ける必要があります。

[11-04.]<環境汚染防止措置の具体的な内容>

環境汚染防止措置の具体的な内容については、どの程度記載すればよいのでしょうか。

-

内容については、環境放出の状態を正確に判断する必要がありますので、可能な限り具体的かつ客観的に示してください。

環境汚染防止措置の内容については、新規化学物質の製造・輸入数量や取扱方法等によっても異なることが想定されるため、環境放出の可能性の観点から個別ケース毎に判断することとなりますが、各種申出が適切かつ円滑に行われるよう、経済産業省ホームページ等で申出書の記載例等の具体例を公表していますので参考にしてください。

[11-05.]<海外における事前審査制度への登録状況や使用実績に対する評価>

中間物等として新規化学物質を輸入しようとする場合の事前確認に際しては、海外における事前審査制度への登録状況や使用実績も評価されるのでしょうか。

-

厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣による確認にあたっては、申出の際に提出される書類に基づき評価を行うことが基本となりますが、海外での審査に当たって得られている知見については、強い有害性を示す知見である場合には参考とされる場合もあります。

[11-06.]<提出書類のうち使用者における取扱い方法等に関する資料の省略>

中間物等の申出を行う場合には、「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」の規定に従って、当該新規化学物質の使用者における取扱方法等の情報を把握する必要がありますが、使用者の製造に係る企業秘密との関係から情報が入手できない場合には提出書類の省略は可能でしょうか。

- 使用者の協力等を通じてその取扱い方法等に関して法令の定めに従って必要な措置が講じられているかどうか判断するために必要な情報が得られない場合には、措置の妥当性について判断することができないため確認を受けることはできません。

[11-07.]<提出書類のうち使用者における取扱方法等に関する資料の取扱い>

中間物等の確認申出の際の提出書類のうち使用者における取扱い方法等に関する資料については、使用者の製造に係る企業秘密との関係から、使用者から直接提出又は製造(輸入)者が使用者より封書として受領する資料を未開封のまま提出することは可能でしょうか。

- 使用者の製造に係る企業秘密であっても、使用者から直接提出又は製造(輸入)者が使用者より封書として受領する資料を未開封のまま提出することはできません。

[11-08.]<中間物等の事前確認と少量新規化学物質の事前確認制度の併用>

中間物等の事前確認と少量新規化学物質の事前確認制度を併用することは可能ですか。例えば、新規化学物質を10トン製造するとして、9.5トンは中間物として使用し、0.5トンは中間物以外の用途で少量新規化学物質として取り扱うことは可能でしょうか。

-

中間物等の事前確認制度と少量新規化学物質の事前確認制度を併用することは可能です。

化審法では、新規化学物質を国内において製造又は輸入しようとする場合には、厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣に一定の事項を届出なければならないことを規定していますが、新規化学物質に係る事前の届出を行えば、上記の届出を行う必要がないこととされています(化審法第3条第1項第1号~6号)。

ご質問の例では、中間物等は数量の制限はないため、また、中間物以外の用途で使用する新規化学物質は1トンを超えるものではないため、中間物等の事前確認制度と少量新規化学物質の事前確認制度を併用することは可能です。

ただし、中間物等として確認を受けたものと少量新規化学物質として確認を受けたものは別々に管理をすることが必要になりますので、ご注意ください。

[11-09.]<確認後、申出内容に変更が生じる場合の手続き>

中間物等の確認を受けた申出内容に変更が生じる場合には、どのような手続きが必要でしょうか。

-

確認を受けた申出内容のうち、下記、「参考1.」にある製造・輸入量の増加、使用事業者の変更など確認基準に照らし影響のある変更については改めて確認を受ける必要がありますので、再申出(確認を受けた申出内容の変更に伴う申出)を行ってください。なお、「参考2.」にある担当者の氏名の変更など確認基準に照らし、影響のない軽微な変更については「新規化学物質製造(輸入)報告書」に変更内容を記載してください。

(参考)

改めて確認を受ける必要がある変更内容、「新規化学物質製造(輸入)報告書」による報告が可能な変更内容については以下のとおりです。

1.改めて確認を受ける必要がある変更内容

a.製造(輸入)予定数量の増加

b.製造事業所の変更

c.使用事業者及び使用事業所の変更(合併等による使用事業者の組織変更等を含む。)

d.輸出先国の変更

e.環境放出量の増加を生じうる変更(反応経路や閉鎖系工程等の変更等)

f.その他、確認基準に照らし影響がある変更

2.「新規化学物質製造(輸入)報告書」による報告が可能な変更内容

a.代表者の氏名の変更

b.担当者の氏名の変更

c.代表権移転を伴わない社名、事業所名の変更

d.廃棄物処理業者の変更

e.組織体制の変更

f.輸入国の変更

g.輸出先会社の変更

h.商流の変更

i.その他、確認基準に照らし影響のない変更

[11-10.]<同一事業所内、若しくは同一法人ではあるが異なる事業所間で移送される中間物に対する事前確認の申出の必要性>

異なる事業所間で移送される中間物は、同一法人であっても事前確認の申出を行う必要はあるのでしょうか。

- 同一事業者が同一事業所又は同一事業所には属さないが当該事業者の所有する他の施設に移送し、全量を他の化学物質に変化させる場合については、新規化学物質の製造に該当しないものとして取り扱われますので、中間物としての事前確認の申出は必要ありません。 なお、当該化学物質が、法人格の異なる他社へ譲渡提供される場合には、同一事業所内の他社である場合を含め、中間物としての確認の申出が必要となります。

[11-11.]<流通の過程で形状の異なる化学物質を取り扱う場合の事前確認申出の可否>

A社が中間物として製造した新規化学物質αをB社に販売し、さらにB社がαに化学変化を生じさせて他の新規化学物質βを中間物として製造してC社に販売し、C社で新規化学物質βの全量を既存化学物質とする場合、A社は新規化学物質αについて中間物の確認申出を行うことはできるでしょうか。

-

中間物の確認申出を行うことは可能です。

ご質問の事例においては、A社は新規化学物質αについてB社における新規化学物質αの使用に係る内容を含む中間物の製造の確認申出を行うことになります。

なお、B社は新規化学物質βについて、C社における新規化学物質βの使用に係る内容を含む中間物の製造の確認申出を行うことになります。

ただし、この形で申出を行えるのは、B社における新規化学物質αの使用で、全量が新規化学物質βに変化すること、また、C社における新規化学物質βの使用で、全量が既存化学物質等に変化することが前提条件となります。

[11-12.]<中間物の該当要件「全量が他の化学物質に変化する」の取扱い>

中間物に該当するための条件として「全量が他の化学物質に変化する」こととされていますが、未反応の新規化学物質がごくわずかでも残留する場合には適用されないのでしょうか。

-

中間物を用いた反応及び精製の後に得られる成分のうち不純物としての未反応成分が1%未満の場合には原則、全量変化したものとして取り扱うこととしています。

なお、確認にあたっては、併せて当該中間物が他の化学物質となるまでの間に環境中に放出される量の多寡も考慮されることとなります。

[11-13.]<変化物が新規化学物質の場合における中間物としての確認>

変化物(全量変化した後の化学物質)が新規化学物質の場合、変化前の化学物質は、中間物としての確認を受けることは可能でしょうか。

-

変化物(全量変化した後の化学物質)が新規化学物質の場合、変化前の化学物質は、中間物としての確認を受けるためには、当該変化物が以下の要件のいずれかに該当するものであることが必要です。

化審法第3条の届出を行ったもの又は行う予定であるもの(化審法第4条の2を含む。)

化審法第3条ただし書きに該当するもの又はその予定であるもの。

医薬品、農薬等他法令において化審法と同等の規制を行っており、化審法の規制対象から除外されるもの。

変化物が自社内中間物である場合、最終化学物質が既存化学物質又は1.~3.のいずれかの化学物質であるもの。

なお、変化物が第一種特定化学物質相当の性状を持つと認められる場合には、原則確認を受けることができないことに注意が必要です。

[11-14.]<閉鎖系等用途の定義>

閉鎖系等用途としては、具体的にはどのような場合が考えられるのでしょうか。

-

「閉鎖系等用途」とは、施設又は設備の外へ排出されるおそれのない方法で全量が使用される場合を指します。具体的には、閉鎖型の化学プラント内でのみ使用される触媒や熱媒体、半導体チップ製造工程で使用されるフォトレジストなどで上記の条件に合致する場合が考えられます。

また、特定事業者での使用によって、申出物質の全量が廃棄物となり、環境への放出量が中間物等の確認基準内であるような場合は閉鎖系等用途と考えています。

[11-15.]<閉鎖系等用途における不特定多数の使用の判断基準>

閉鎖系等用途の範囲として、申し出られた新規化学物質が不特定多数の使用者によって使用される場合については、閉鎖系等用途に該当しないこととされていますが、不特定多数かどうかは、どのように判断されるのでしょうか。

-

当該新規化学物質の使用者及び使用場所が特定され、加えて当該使用者における環境汚染防止措置の状況が製造(輸入)者によって個別に把握できる場合には「不特定多数ではない」と考えられます。

また、申出を行う際には、使用者における使用状態を具体的に説明する必要があります。

[11-16.]<中間物等の確認申出において添付することとされている資料の内容>

中間物等の確認申出において添付することとされている「使用する者が確認を受けたところに従って使用していることを確認するための製造(輸入)しようとする者における措置を説明した書面」とは、具体的にはどのような資料を提出すればよいでしょうか。

-

当該新規化学物質を使用する者が製造(輸入)者に対して全量を中間物等として使用すること、確認を受けたところにしたがって環境汚染防止措置を講ずることなどの事項(参考参照)を確約していることを示す確認文書及びこれらの事項に従わない場合には、製造(輸入)者が新規化学物質の供給を停止することとしている旨を記載した資料を提出していただきます。

(参考)

中間物及び閉鎖系等用途の事前確認申出については「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」第3条の規定に従って行うこととなりますが、様式第3及び第5の確認書に添付することとされているものとして「使用する者が確認を受けたところに従って使用していることを確認するための製造(輸入)しようとする者における措置を説明した書面」があります。

この「使用する者が確認を受けたところに従って使用していることを確認するための製造(輸入)しようとする者における措置を説明した書面」とは、例えば、当該新規化学物質を使用する者が製造(輸入)者に対して以下の事項を確約していることを示す確認文書及びこれらの事項に従わない場合には、製造(輸入)者が新規化学物質の供給を停止することとしている旨を記載した資料を提出していただきます。

1.全量を中間物等として使用すること。

2.確認を受けたところに従って環境汚染防止措置を講ずること。

3.厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が製造(輸入)者へ報告徴収、立入検査等を行う際には、製造(輸入)者に協力するこ

と。

4.使用状況に関して定期的に報告すること。

5.4.のほか、確認を受けた内容に変更が生じる場合又は事故が発生し新規化学物質が環境中に排出された場合に報告すること。

[11-17.]<輸出専用品の確認申出において添付することとされている資料の内容(1)>

輸出専用品の確認申出において添付することとされている「輸出しようとする国又は地域における新規化学物質の審査の状況」(「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」様式第7別紙4)に関する資料とは、具体的にはどのような資料を提出すればよいでしょうか。

- 当該輸出しようとする国又は地域において当該化学物質が事前審査を受けていること又は受けたことを証明できる資料、例えば審査結果等、既存化学物質として扱われている場合には、そのことがわかるリストの抄録などの添付を求めています。

[11-18.]<輸出専用品の確認申出において添付することとされている資料の内容(2)>

輸出専用品に係る「新規化学物質の製造又は輸入に係る届出等に関する省令」様式第7別紙「5. 新規化学物質が確認を受けたところに従って輸出されていることを確認するための製造(輸入)しようとする者における措置を説明した書面」は、どのような書面を提出すればよいのでしょうか。

-

申出者自身が輸出する場合と商社等の申出者以外の者が輸出する場合がありますが、提出すべき書面は、それぞれ以下のとおりです。

1.申出者自身が輸出する場合

申出者が外国(省令で定めた国)における購入者に対して間違いなく当該新規化学物質を全量輸出することを宣誓した書面。

2.申出者以外の者が輸出する場合

商社等の申出者以外の輸出者から申出者に宛てた当該新規化学物質を間違いなく外国(省令で定めた国)における購入者へ全量輸出する旨の確認書。

なお、確約書には、使用する者が製造(輸入)者に対して以下の事項を確約していることを示す確認文書及びこれらの事項に従わない場合には、製造(輸入)者が新規化学物質の供給を停止することとしている旨を記載していただきます。

a.全量を輸出専用品として輸出すること。

b.確認を受けたところに従って環境汚染防止措置を講ずること。

c.厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣が製造(輸入)者へ報告徴収、立入検査等を行う際には、製造(輸入)者に協力すること。

d.輸出状況に関して定期的に報告すること。

e.d.のほか、確認を受けた内容に変更が生じる場合又は事故が発生し新規化学物質が環境中に排出された場合に報告すること。

[11-19.]<中間物等の確認の取消しの手続き>

既に中間物の申出を行い、確認を得ている化学物質Aについて、今後、製造(輸入)の見込みがなくなりました。どのようにすればよいでしょうか。

-

中間物等の確認を取り消す申出を行うことができます。

中間物等の確認を取消す申出を行う際には、厚生労働省、経済産業省、環境省及びNITEの各ホームページ上にある「中間物等の確認の取消しの申出を行う場合の記載例」を参照して提出してください。

ただし、取消しの申出を行い、確認を受けた場合であっても、その年度に製造(輸入)又は使用の実績がある場合は、次年度6月末日までに行うこととされている製造(輸入)報告書の提出が必要となり、またその後の化審法に基づく立入検査の対象となりますので、ご留意ください。

PLC

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。公開までしばらくお待ちください。

有害性情報の報告

質問一覧はこちらのリンク先からご確認ください。[13-01.]有害性情報の報告はどのような場合に必要でしょうか。

対象化学物質、根拠条文、新規取得/社内保有、罰則等の観点から教えてください。

下記の表のとおりまとめましたので、ご確認ください。

| 情報の 保有状況 |

対象化学物質 | 報告試験項目等 | 法令 | 罰則 | 備考 | |

| 公知でない情報を行政へ報告する場合 | 既に社内に有している場合(既有) | 優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質 | 物理化学的性状、生分解性など26項目 (*1 第3条) |

法第41条 第3項 |

なし | |

| 新たに試験を行った場合 (新規実施) |

一般化学物質、優先評価化学物質、監視化学物質、第二種特定化学物質、新規化学物質(審査後公示前、少量、低生産量、低懸念高分子化合物) | 難分解性、高蓄積性、人毒性あり、生態毒性ありの知見が得られた場合 (*1 第1条) |

法第41条 第1項、 第2項 |

あり | 知見が得られた日から60日以内に報告する必要がある。(*1 第2条) | |

| 行政から情報の報告を求められる場合 | 既有及び新規実施 | 優先評価化学物質 | 物理化学的試験、分解度試験、濃縮性試験、人毒性試験、生態毒性試験 (*2 第5条) |

法第10条 第1項 |

なし | リスク評価に使用 |

| 行政から情報の調査指示がある場合(有害性調査指示) | 既有及び新規実施 | 優先評価化学物質 | 人又は生活環境動植物に対する影響 (*2 第6条) |

法第10条 第2項 |

あり | 第二種特定化学物質に該当するかの判断に使用 |

| 新規実施 | 監視化学物質 | 人又は高次捕食動物に対する影響 (*2 第7条) |

法第14 条第1項 |

あり | 第一種特定化学物質に該当するかの判断に使用 |

*1:有害性情報の報告に関する省令

*2:新規化学物質に係る試験並びに優先評価化学物質及び監視化学物質に係る有害性の調査の項目等を定める省令

[13-02.]報告対象となる有害性を示す知見とはどのようなものなのでしょうか。

報告対象となる物質及び試験項目等により扱いが異なりますので、詳細は「有害性情報の報告に関する省令」、「有害性情報の報告に関する運用について」、「化審法第41条に基づく有害性情報報告の作成・提出等についての要領」をご参照ください。

[13-03.]有害性情報の報告は誰がしなければならないのでしょうか。

[13-04.]法第41第1項及び第3項に書かれている公然と知られていない知見とはどのようなものなのでしょうか。

①国内の行政機関又は独立行政法人の報告書や公表資料(国内の行政機関又は独立行政法人が実施した試験結果で既に公表されているものを含む)

②海外の行政機関の報告書や公表資料

③国際機関の報告書や公表資料

④上記以外の文献により一般に公開されているもの

[13-05.]化学物質に対して新たに有害性情報の報告を行った後、必要に応じて更なる調査が行われることになっていますが、以下について教えてください。

① 有害性報告を行った後、報告者に対して何か指示等があるのでしょうか。

② 有害性情報の結果は何に利用されるのでしょうか。

③ 過去に評価済みの物質について再評価することはあるのでしょうか。

② 国は、有害性情報の報告によって得られた知見に基づき、第一種特定化学物質等の指定を含む必要な措置を講ずることになっているほか、優先評価化学物質の選定や当該化学物質のリスク評価などに使用します。

③ 評価済みの物質についても、報告された情報等を基に、必要に応じて再評価や②に記載したような措置等を行うことはあり得ます。

[13-06.]有害性情報はどこに提出すればよいのでしょうか。

[13-07.]有害性情報の報告を電子媒体で提出することは可能でしょうか。

有害性情報の内容を示す資料及び試験報告書については、1つの光ディスクに収めて提出することが可能です。その場合は、有害性情報報告書3部、光ディスク3セットを提出してください。

[13-08.]薬機法や農薬取締法に規定する薬品や農薬など、他法令に基づき国に提出された情報についても、報告の対象となるのでしょうか。

なお、労働安全衛生法及び薬機法の規定に基づき厚生労働大臣に当該有害性情報が提出されている場合にあっては、有害性情報の報告に関する省令で規定されている報告様式の「有害性情報の概要」欄に、当該有害性情報を提出済みである旨及び提出済みの有害性情報を参照して差し支えない旨等を記載することによって、有害性情報の内容を示す書類の提出を簡素化することができます。

詳しくは「有害性情報の報告に関する運用について」2.(4)をご覧ください。

[13-09.]少量新規の申出を行い確認を受けた段階で、法第41条第1項(同第2項において準用する場合を含む)の報告は必要でしょうか。

少量新規の確認を受けたが製造又は輸入をまだ行っていない段階で得た有害性情報に関しては報告義務はありませんが、任意に報告していただくことを期待いたします。

[13-10.]有害性情報の報告では、非GLP試験のデータも、報告の対象となるのでしょうか。また、非GLP試験(予備試験)で知り得た有害性情報については、GLP試験を改めて実施した上で報告すべきでしょうか。

非GLP試験で有害性を示す知見が得られたとしても、改めて化学物質GLPによる試験を実施することは求めておりません。

[13-11.]有害性情報の報告をする際の報告様式はあるのでしょうか。また、日本語以外の言語での報告は可能でしょうか。

(1)有害性情報報告書、(2)有害性情報の内容を示す資料の様式については、経済産業省のウェブサイト「有害性情報の報告義務について」及び「化審法第41条に基づく有害性情報報告の作成・提出等についての要領」を参照してください。

なお、(2)有害性情報の内容を示す資料の様式については、WORD/EXCEL形式又はIUCLID形式にて作成してください。WORD/EXCEL形式の様式は、経済産業省ウェブサイト「有害性情報の報告義務について」の「報告に必要な書類」 「2.有害性情報の内容を示す資料」から様式(EXCEL形式)として入手可能です。

また、ご提出いただく際の言語は、(1)有害性情報報告書、(2)有害性情報の内容を示す書類については日本語でお願いします。

(3)最終報告書(分解度試験、濃縮度試験、分配係数試験、復帰突然変異試験、染色体異常試験、藻類成長阻害試験、ミジンコ急性遊泳阻害試験、魚類急性毒性試験、28日間反復投与毒性試験)は英語でも結構ですが、英語以外の言語で記載されている場合は、試験実施機関で英語又は日本語に翻訳して提出してください。

[13-12.]製造(輸入)事業者において有害性が低いことを示す情報を得た場合にも、国に報告を行うべきでしょうか。

有害性が低いことを示す情報については法第41条の対象とはなりませんが、例えば、一般化学物質において有害性情報が得られなかった場合、デフォルトの有害性クラスが適用され、暴露クラスによっては優先評価化学物質に指定されることとなります。そのため、任意の協力依頼ですが、有害性情報をお持ちの場合、提供の御検討をお願いいたします。